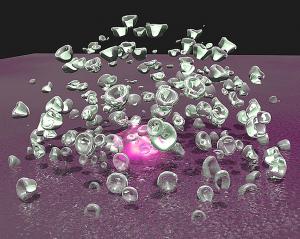

Маленький Гриша каждый вечер гулял с папой. Представьте, как по вечернему Чернигову широким шагом идет мужчина, а рядом почти бежит шестилетний мальчик. Одна из таких прогулок врезалась в память Гриши на всю жизнь. «Папа, а почему облака белые?», – спросил сын. «Понимаешь, облако состоит из множества очень маленьких капелек, – с удовольствием ответил отец, инженер по специальности. – Каждая капелька, как маленькое зеркало, отражает солнечный свет в разные стороны. Потому облако и кажется тебе белым». «Но если облако состоит из капелек, почему оно не падает? Капельки ведь тяжелее воздуха?», – продолжал допытываться маленький почемучка. «Папа шел, я бежал за ним, он шел – я бежал, а ответа все не было… И тогда я понял, что мой папа, такой всемогущий, такой всезнающий, просто не знает ответа на этот вопрос», – вспоминает Григорий Фалькович, который посвятил свою жизнь изучению дождя, облаков и путешествию капель.

В год 55-летия НГУ мы решили побеседовать с несколькими выпускниками нашего вуза разных лет: понять, как складывалась жизнь выпускников в разные годы, чего они достигли, и как студенчество сказалась на их жизни. Григорий Фалькович – выпускник 1981 года, профессор и глава союза научных работников Института Вейцмана (Израиль), член Международного академического совета НГУ, член клуба «Квант» и участник первой команды КВН НГУ.

- Вы родились в Томске, но большую часть детства прожили на Украине, в Чернигове. Как из Чернигова вы попали в Новосибирск? Почему выбрали именно НГУ?

- В то время в некоторые вузы евреев брали крайне неохотно… На физтех, куда я собирался поступать, таких как я брали, но редко и только самых выдающихся. Я себя выдающимся не считал. На олимпиаде по физике 1974 года в Горьком я спрашивал у сверстников, есть ли физический вуз, куда евреев берут. Ребята из Новосибирска и Красноярска, которые мне, кстати, очень понравились, с необычайным апломбом заверили, что НГУ как раз такой вуз – никаких проблем по национальному признаку. Я хотел учиться в первоклассном вузе, я поверил ребятам и сумел убедить своих родителей. Но как раз в 1975 году, когда я поступал, ситуация с национальным вопросом изменилась – я был единственным евреем на нашем курсе. Но с антисемитскими настроениями в Новосибирске я никогда не сталкивался, и никогда не жалел, что учился в НГУ, а не на физтехе. Хотя, если честно, рассуждать о том, как хорошо, что я учился именно в этом вузе, сходно с рассуждениями о том, как хорошо, что я родился у моих родителей. Если бы я родился у других родителей, то я был бы другим. Как и если бы я закончил другой вуз.

- Вы помните свои первые впечатления от НГУ?

- Конечно. Я хорошо помню тот острый приступ счастья, когда впервые увидел университет – у меня было ощущение, что мне выпал шанс учиться в очень маленьком, очень элитном месте. Мы сдавали документы в главном корпусе. Перехода тогда не было, и лабораторный корпус был полностью скрыт зеленью. Но через несколько дней в лабораторном корпусе у нас был письменный экзамен. Естественно, я был разочарован, увидев скрытое за кустами огромное второе здание – университет оказался в три раза больше, чем я думал вначале. Сейчас в преддверии юбилея много говорят о поистине наполеоновских планах: новых корпусах, новых специальностях. Но… Наука – занятие для небольшого количества весьма странных людей. И мне всегда хотелось жить в маленьком месте среди людей, похожих на меня, где при этом творится наука мирового масштаба. НГУ и Академгородок оказались для меня просто идеальными.

- Конечно. Я хорошо помню тот острый приступ счастья, когда впервые увидел университет – у меня было ощущение, что мне выпал шанс учиться в очень маленьком, очень элитном месте. Мы сдавали документы в главном корпусе. Перехода тогда не было, и лабораторный корпус был полностью скрыт зеленью. Но через несколько дней в лабораторном корпусе у нас был письменный экзамен. Естественно, я был разочарован, увидев скрытое за кустами огромное второе здание – университет оказался в три раза больше, чем я думал вначале. Сейчас в преддверии юбилея много говорят о поистине наполеоновских планах: новых корпусах, новых специальностях. Но… Наука – занятие для небольшого количества весьма странных людей. И мне всегда хотелось жить в маленьком месте среди людей, похожих на меня, где при этом творится наука мирового масштаба. НГУ и Академгородок оказались для меня просто идеальными.

- Сегодня Академгородок все еще соответствует такому определению? Это все еще маленькое место, где создается мировая наука?

- Я не бывал здесь в конце 90-х, начале двухтысячных – поэтому у меня есть некоторое темное пятно.

Но мне кажется, что в начале 90-х Городок стремительно терял свои позиции, а последние лет десять начал подниматься. Тут, несомненно, есть люди экстра-класса, делающие мировую науку. Довольно много, как и везде, посредственностей. Но направление развития совершенно верное.

На самом деле, таких мест, где студенты разных специальностей живут рядом очень компактно, где научные институты мирового уровня находятся от них в шаговой доступности, очень мало. При этом вокруг красивая природа. Думаю, что ученые должны работать в красивом месте. А, на мой взгляд, красивее природы ничего нет.

- Вы живете в Израиле, работаете в институте Вейцмана и тратите время на пусть и родной университет, но не имеющий к вашей сегодняшней жизни никакого отношения. Почему?

- По сути, у меня кроме моего времени ничего в жизни нет. Мне приходится решать, куда его потратить: я могу поехать в Принстон, могу в Новосибирск – приходится выбирать. Новосибирск стал местом, куда я вкладываю свое время, потому что я вижу положительную производную. Но могу вас заверить, я человек необычайно прагматичный, и как только я почувствую, что здесь все застопорилось, изменилась атмосфера, я приезжать перестану. У меня одна жизнь и я всегда думаю о том, куда именно я ее трачу.

- На вашу жизнь как-то повлияло членство в «Кванте»? Казалось бы, обычный студенческий клуб – пошутили, потусовались, на сцене выступили…

- Тогдашний президент клуба Борис Бондарев почему-то выбрал меня, первокурсника, чтобы представлять «Квант» в комитете комсомола НГУ. Вообще-то, это была достаточно серьезная организация и ни второкурсников, ни третьекурсников, а уж тем более первокурсников там не было.

Сейчас я думаю, что у Бори это был такой способ показать всему комитету комсомола, что он их «в гробу видал». Так что для меня клуб «Квант» начался не с капустников, не с шуток и не со сцены, а с функционирования в системе чуждой мне, системе, в которой я должен был отстаивать интересы родного клуба.

Моим первым заданием в клубе была покупка 150 чашечек для чаепитий. Чашечки в то время были товаром дефицитным. А деньги были двух сортов: те, которые в кармане (их у нас не было), и те, которые на счету (в нашем случае на счету комитета комсомола). Превратить эти «деньги на бумажке» в «дефицитные чашечки» было почти не возможно. Но я справился. Так начинался «Квант» для меня. Сегодня практически все мои лучшие друзья из этого клуба. Кроме того, для любого лектора бесценен сценический опыт. Хорошая лекция – это всегда немного представление и шоу. Конечно, опыт выступления на сцене Дома ученых, перед большой темной ямой, в которой зрители не видны, учит чувствовать зал. Потом это хороший деловой опыт. Боря Бондарев говорил, что никакое дело не сдвинется, пока нет «Христа», готового быть распятым ради этого дела. Кроме того, это было одно из немногих действительно добровольных и неформальных объединений.

- В лекции вы упоминали, что многие выпускники вашего поколения эмигрировали. Тяжело было поначалу в другой стране?

- Скорее интересно. Я в 25 защитил кандидатскую, к 32, когда я эмигрировал, пора было или защищать докторскую, или уезжать. А что такое переехать в таком возрасте в другую страну? Это снова стать мальчиком, который даже не понимает правил игры, который не умеет внятно изъясняться на языке, на котором вокруг все говорят без запинки. И это было очень полезно почувствовать себя не ученым, чего-то уже добившимся, а мальчиком, которому надо учиться.

- Как бы вы в одном предложении сформулировали, чем занимаетесь в науке?

- Я изучаю, как течет вода и как дует ветер. То есть меня интересует турбулентность воды и воздуха во всех ее проявлениях: от двигателей внутреннего сгорания до волн и облаков.

Звучит очень поэтично, но в реальности я физик-теоретик: пишу крючки на бумаге…

- Как вам кажется, сегодняшние политические проблемы (в том числе с Крымом и Украиной) сказываются на наших международных научных проектах?

- Пока нет, но со временем могут. Международное сообщество реагирует в первую очередь не на саму ситуацию вокруг Крыма и Украины. Когда во всем мире почувствуют, что страна закрывается, это чувство будет взаимным.

Ощущение, что вокруг тебя только враги, сильно затрудняет общение. На самом деле, ученые – это люди с необычайно высоким порогом открытости. Братство ученых выше политики. Вот я, например, работаю, в том числе, и с иранскими учеными, хотя наши страны находятся в состоянии войны.

Понимаете, у ученых есть внутреннее ощущение, что наука – это хорошо. Это достойное занятие, которое делает мир лучше. Поэтому те, кто делают это дело вместе со мной, изначально для меня – братья. Разрушить этот изначальный посыл очень непросто.

- Что бы вы пожелали своему родному университету в год 55-летия?

- Оставаться маленьким и элитным, но не провинциальным. Создавать такие условия, чтобы люди уезжали работать и учиться, но потом возвращались обратно. Не обязательно речь идет о загранице. Люди, которые уезжают в Москву, тоже редко возвращаются… Пока нет механизмов, которые бы позволили вернуться тем, кто хочет.

Юлия Черная