У государства накопились претензии к эффективности «Роснано». Насколько они справедливы с экономической точки зрения, сегодня понять попросту невозможно.

Дело против экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда будто бы дожидалось, пока суровые джентльмены в серых костюмах положат его в свои гербовые папочки и инициируют следственные действия. Первый руководитель госкорпорации отработал на своем посту год, а после увольнения получил от бывших сотрудников заказ на 228 млн рублей. Никаких подставных фирм, родственных связей, сложных финансовых схем — конфликт интересов на поверхности. Теперь защите предстоит доказывать, что процедура конкурсного отбора была прозрачная, а сам Меламед и его команда обладали уникальными компетенциями на рынке.

Это разбирательство может стать первым в череде претензий Следственного комитета к компании «Роснано». По некоторым данным, сейчас специальная группа анализирует информацию по ряду других эпизодов, так или иначе имеющих отношение к работе бывшей госкорпорации. Идут проверки «дочек» «Роснано», материалов Счетной палаты, депутатских запросов. Правительство, в свою очередь, спешно десантировало в совет директоров компании вице-премьераАркадия Дворковича, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и заместителя министра финансов Андрея Иванова. В пятницу со следователями по собственному желанию общался и нынешний глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По словам адвокатов, он заявил, что сделка, которая вменяется Меламеду, не принесла компании ущерба.

Это разбирательство может стать первым в череде претензий Следственного комитета к компании «Роснано». По некоторым данным, сейчас специальная группа анализирует информацию по ряду других эпизодов, так или иначе имеющих отношение к работе бывшей госкорпорации. Идут проверки «дочек» «Роснано», материалов Счетной палаты, депутатских запросов. Правительство, в свою очередь, спешно десантировало в совет директоров компании вице-премьераАркадия Дворковича, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и заместителя министра финансов Андрея Иванова. В пятницу со следователями по собственному желанию общался и нынешний глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По словам адвокатов, он заявил, что сделка, которая вменяется Меламеду, не принесла компании ущерба.

В начале долгого пути

Дело, по которому 1 июля был арестован, а затем помещен под домашний арест Леонид Меламед, только формально новое. Расследуемый эпизод о растрате госсредств фигурирует в деле, которое было заведено 11 сентября 2013 года после проверки, проведенной Счетной палатой в отношении бывшего финдиректора «Роснано»Святослава Понурова, который возглавлял и тендерный комитет госкорпорации. До недавнего времени он был единственным подозреваемым и регулярно являлся на допросы.

Меламед же проходил по делу свидетелем. На первую за два года беседу со следователями его вызвали 1 июля. Адвокаты попросили перенести дату допроса из-за того, что один из них в тот день был задействован в другом деле. Вместо этого следствие, как предположил адвокат Руслан Кожура, «сделало вид, что клиент уклоняется, и начались чуть ли не силовые действия». А пока наблюдатели строили версии, что скрывается за арестом Меламеда, 7 июля правоохранители арестовали на два месяца и Понурова, который по собственной инициативе приехал на допрос из Финляндии.

По версии следствия, именно Понуров вместе с первым заместителем председателя правления «Роснано» Андреем Малышевым (он тоже является фигурантом нового дела) в 2008 году перечислили 228 млн рублей принадлежащей Меламеду компании «Алемар», которая победила на конкурсе по оказанию консультационных услуг для доработки заявок на софинансирование проектов. Загвоздка в том, что Меламед в 2007 года сам возглавлял «Роснанотех», а Малышев и Понуров — давние члены его команды. Конфликт интересов налицо. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин считает, что Меламед организовал себе «золотой парашют».

Защитник арестованного Руслан Кожура заявил «Эксперту», что его ближайшая задача — устранить «колоссальную несправедливость» в отношении Меламеда, которая связана с его помещением под домашний арест. Адвокаты уже обжаловали меру пресечения и ждут назначения судебного заседания в апелляционной инстанции. В то же время Кожура считает, что они находятся в самом начале долгого пути, так как следствие «очевидно не готово закончить это дело и передать его в суд, поскольку нет никаких доказательств виновности Меламеда и так называемой группы лиц в растрате». Адвокат также отрицает версию о том, что Меламед мог быть арестован в связи с показаниями Понурова, которую выдвигают некоторые наблюдатели. «В том ограниченном материале, который нам известен, показания Понурова есть, и ничего компрометирующего Меламеда там нет. Я не верю, что они вообще могут быть. Потому что преступления ни Меламед, ни Малышев, ни Понуров не совершали. В сговор не вступали, организованную группу не создавали, ущерба не наносили. Это дело бесперспективно», — заключил Кожура.

Защитник арестованного Руслан Кожура заявил «Эксперту», что его ближайшая задача — устранить «колоссальную несправедливость» в отношении Меламеда, которая связана с его помещением под домашний арест. Адвокаты уже обжаловали меру пресечения и ждут назначения судебного заседания в апелляционной инстанции. В то же время Кожура считает, что они находятся в самом начале долгого пути, так как следствие «очевидно не готово закончить это дело и передать его в суд, поскольку нет никаких доказательств виновности Меламеда и так называемой группы лиц в растрате». Адвокат также отрицает версию о том, что Меламед мог быть арестован в связи с показаниями Понурова, которую выдвигают некоторые наблюдатели. «В том ограниченном материале, который нам известен, показания Понурова есть, и ничего компрометирующего Меламеда там нет. Я не верю, что они вообще могут быть. Потому что преступления ни Меламед, ни Малышев, ни Понуров не совершали. В сговор не вступали, организованную группу не создавали, ущерба не наносили. Это дело бесперспективно», — заключил Кожура.

Просто банкир или успешный топ-менеджер

Леонид Меламед, как и Анатолий Чубайс, — фигура противоречивая. Люди, которые работали с ним в разные годы, дают диаметрально противоположные характеристики. Одни говорят, что он человек абсолютно порядочный и честный. Другие отзываются о нем весьма негативно и не удивляются, что Меламед оказался в поле зрения правоохранителей. По поводу профессиональных компетенций первого главы «Роснано» мнения тоже расходятся. Чубайс, например, высоко оценивает его управленческие таланты и считает наиболее успешным топ-менеджером России. Многие бизнесмены, бывшие и нынешние чиновники из правительства сегодня тоже выступают в защиту Меламеда. Председатель Сибирского отделения Академии наукАлександр Асеев, который с начала образования «Роснанотеха» вошел в его научно-технический совет, но спустя несколько лет ушел, так как госкомпания превратилась в «чисто коммерческую структуру, фактически перестала вкладываться в науку и высокие технологии, а заключения ученых игнорировались», говорит, что Меламед старался вникать в суть проблем и поддерживал по мере сил все научные разработки.

Критиков Меламеда тоже немало. «У меня впечатление о нем осталось самое скверное. Для нас поход в “Роснано” закончился плачевно. Нам не понравилось, как развивался наш сначала поддержанный проект», — поясняет профессор химфака МГУ Игорь Годунов, который вместе с командой из компании «Унихимтек» продвигал идею, связанную с использованием композитных материалов в различных отраслях промышленности. Еще один профессор МГУ, пожелавший остаться неназванным, высказался более жестко: «Он ничего не понимает в инновациях, собрал команду непрофессионалов и завалил хорошее дело. Уж лучше бы оставался банкиром».

Был ли Меламед квалифицированным инвестбанкиром, вопрос тоже спорный. Владимир Громковский, глава компании «Финематика», не сомневается, что Меламед — хороший опытный финансист и эффективный менеджер, но он «не является специалистом по венчурным инвестициям и нанопроектам».

Восхождение к высоким кабинетам, должностям и миллиардному состоянию Меламед начал в Новосибирске, где в 1987 году закончил электротехнический институт. В 1992-м вместе с другом по институту Дмитрием Журбой учредил инвестиционно-финансовую корпорацию «Алемар». В 1995-м Меламед предложил программу развития «Новосибирскэнерго», обещая привлечь иностранные инвестиции и увеличить уставный капитал предприятия, которое находилось в тяжелом состоянии, более чем в десять раз. Так он стал зампредом совета директоров энергокомпании и организовал через свою фирму допэмиссию акций «Новосибирсэнерго» — 35-процентный пакет получил «Алемар». Но разместить удалось только 13% акций, а 22% еще долго оставались на балансе фирмы. Впоследствии гендиректор «Новосибирскэнерго» Виталий Томилов сожалел, что доверился Меламеду, который, по его словам, разбазарил предприятие. Держателем почти 20-процентного пакета «Новосибирскэнерго» тогда оказался и будущий министр открытого правительства Михаил Абызов. Акциями (за неимением денежных средств) с ним расплатилась администрация области за поставку ГСМ из Кузбасса.

Встреча с Абызовым стала для Меламеда судьбоносной. Правда, сначала они были конкурентами, но вскоре нашли общий язык. Меламед вынашивал идеи реформирования энергетического комплекса, а у Абызова были связи на федеральном уровне. В 1998 году Абызова пригласили в РАО ЕЭС, и он познакомил своего партнера с командой Чубайса. Вскоре Меламед стал гендиректором концерна «Росэнергоатом», перед которым у РАО ЕЭС накопились долги за поставки энергии. На новой должности он проявил себя как успешный антикризисный менеджер. В частности, «решил проблему неплатежей и кардинально оздоровил финансовое состояние атомных станций и концерна “Росэнергоатом” в целом», — говорится в сообщении «Роснано». Несмотря на это Госатомнадзор очередную лицензию на работу в атомной энергетике выдающемуся управленцу не выдал. Но его карьера и бизнес по-прежнему шли в гору. «Успехи Меламеда в “Росэнергоатоме” были настолько очевидны, что его просто не могли не пригласить в “большую” энергетику», — подчеркивают в «Роснано». В 2000 году он был назначен замом Чубайса в РАО ЕЭС и, курируя финансовый блок, стал одним из идеологов энергореформы.

Между тем ИФК «Алемар» разрослась до группы компаний. В нее вошел одноименный банк, инвестиционная, девелоперская и управляющая компании, а также НПФ. Находясь на госслужбе, формально Меламед не мог заниматься бизнесом, поэтому «Алемар» тогда возглавлял Святослав Понуров. В 2004-м Меламед вернулся в «Алемар», а компания стала одним из главных партнеров РАО ЕЭС. В частности, она обеспечивала заключение сделки по купле-продаже пакета акций концерна «Силовые машины» у холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. «Алемар» также оказался одним из подрядчиков в строительстве Нижневартовской ГРЭС. В 2006 году выручка корпорации составила 4,2 млрд рублей.

Меламед и его команда

Переход Леонида Меламеда на следующую карьерную ступень сопровождался мощной аппаратной поддержкой. В 2007 году Анатолий Чубайс пролоббировал его на пост гендиректора госкорпорации «Роснанотехнологии». Стоит отметить, что Меламеду и Кo менее чем за год удалось выстроить новый проект с нуля. Работавший тогда в ГКАлександр Костинский изложил РБК свою версию событий. Он, в частности, утверждает, что государственных денег сначала не было, и Меламеду пришлось привлечь кадровые, финансовые и материальные ресурсы «Алемара». С точки зрения выполнения дела выбор подрядчика был формально законным и неформально очевидным. Временная команда работала практически без выходных и в итоге разработала всю нормативную базу и организовала процессы в госкомпании.

Академик Асеев подтверждает, что первый год был очень тяжелым, а ученые работали в тесной связке с Меламедом и его командой. Последующие события показывают, что алемаровцы старались не зря. В 2008–2009 годах портфельные компании «Роснано» стали открывать счета именно в банке Меламеда и разместили на них около 10 млрд рублей, полученных от госкорпорации. А ИФК «Алемар» стала консультантом в сделках госкорпорации на сумму около 1 млрд долларов и выиграла конкурс на доработку заявок на инвестиции «Роснанотеха», за что и было выплачено 228 млн рублей. «“Алемар” — обычная инвестбанковская компания, которая не имела никакого отношения к венчурным инвестициям. Как она выиграла тендер, мы не ведаем, но выделенные деньги — гигантские. Меня эта сумма потрясает, — говорит Владимир Громковский. — К тому моменту в портфеле “Роснано” накопилось 650 проектов, львиная доля ушла в “мусор”. Отобран и подробно изучен был 21 проект, восемь профинансированы. Средний венчурный фонд РВК с капиталом 100 миллионов долларов, который живет на комиссию за управление 2,5 процента годовых от вложенных средств, на всю свою деятельность тратит 2,5 миллиона долларов в год. Так на что же ушло столько денег? Либо в этой сумме заключалась совершенно неимоверная доля прибыли “Алемара”, либо им таким способом компенсировали потраченные собственные средства, либо порядки и требования к проработке проектов “Роснанотеха” неприемлемо увеличивали накладные расходы на подготовку капитальных вложений».

Александру Галицкому, создателю венчурного фонда Almaz Capital Partners, выплаченные «Алемару» средства за проделанную работу также представляются завышенными. Однако он допускает, что это было неизбежно, так как «Роснанотех» не был венчурным фондом, а как проектный институт развития создавал новую индустрию. «Можно подозревать, что они чего-то там творили. Но надо учитывать, что в первые годы деньги тратили не только на экспертизу, установление правильных проектов, выбор направлений, но и на изучение новой отрасли. Вопрос только в том, что осталось после этих трат».

Еще один ученый, завкафедрой химической технологии и новых материалов МГУ Виктор Авдеев, сегодня наотрез отказывается говорить о своем опыте работы с Меламедом. Однако его молчание красноречивее любых слов. В свое время он управлял уже упомянутой выше компанией «Унихимтек», о которой неоднократно писал «Эксперт». «Роснанотех» заинтересовался одним из проектов этой компании, связанным с разработкой технологии новых композитных материалов на основе углеводородного волокна, которые в несколько раз прочнее и легче традиционных металлов. Авдееву посоветовали в качестве партнера господина Меламеда, с которым они начали работать в одной связке. В 2009 году хозяин «Алемара» создал и возглавил холдинговую компанию «Композит». Сначала 25% ее акций принадлежало «Унихимтек-Композиту», бенефициаром которого через цепочку компаний был Авдеев. Но затем его отодвинули от этого бизнеса, а «Унихимтек-Композит» был ликвидирован. «Композит» же Меламеда вошел в число приоритетных проектов «Роснано» и был проинвестирован как драйвер становления отрасли композиционных материалов. На первом форуме нанотехнологий Анатолий Чубайс подробно рассказывал о перспективах использования композитов в сфере ВПК, космической индустрии, в авиастроении, судостроении и других отраслях промышленности. А Меламед встречал высоких гостей у стенда своей новой компании, которому было отведено почетное первое место. Сегодня в холдинг «Композит» входит несколько предприятий. В прошлом году в свободной экономической зоне «Алабуга» в Татарстане был запущен завод по производству сырья для переработки углеводородного волокна. Мощность первой производственной линии составляет 1700 тонн в год, что полностью покрывает потребности России и открывает перспективу выхода на мировые рынки.

И все же как оценить работу, которую проделали Меламед и его команда в первый год работы «Роснанотеха»? Если им удалось заложить фундамент корпоративных и инновационных процессов, значит, у них действительно были преимущества перед любыми другими участниками злополучного конкурса на 228 млн рублей. Просто потому, что никто в России до того момента и не сталкивался с наноиндустрией вплотную. Вероятно, какие-то выводы можно сделать, проанализировав дальнейший путь «Роснано» во главе с Анатолием Чубайсом, основные достижения и неудачи корпорации.

Модная индустрия

В своем стремлении к нанотехнологиям Россия не одинока. Первыми программы развития этих технологий еще в 2000 году приняли США и Швеция. В 2001 году их примеру последовало еще 12 стран; на данный момент подобные программы действуют более чем в 50 государствах. Россия включилась в эту гонку только в 2007 году, когда была утверждена президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии». В этом мы сумели опередить Швейцарию, Украину, Шри-Ланку, Венесуэлу и Ирак, хотя и отстали от большей части развитых стран.

В рамках президентской инициативы были приняты ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 годы» и Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года. Тогда же была создана госкорпорация «Роснанотех», получившая из бюджета 130 млрд рублей. Причины ее появления были специфическими. Если в США акцент делали на создание новых технологий, подразумевая, что бизнес, способный заняться их коммерциализацией, существует, то в России, несмотря на существенно меньшее число технологий, компаний, которые были бы готовы ими заниматься, было еще меньше. Целью «Роснанотеха» было создание отечественной наноиндустрии с годовым объемом производства 900 млрд рублей к 2015 году, что предполагало развитие инновационной инфраструктуры и инвестиции в конкретные проекты на стадии роста.

Однако концепция работы несколько раз менялась. В 2011 году госкорпорация для упрощения привлечения заемного финансирования была разделена на ОАО «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ, занимающийся некоммерческими задачами. На конец 2014 года сумма заключенных кредитных договоров и выпущенных облигационных займов ОАО «Роснано», обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, составила уже 153 млрд рублей, из которых фактически было привлечено 135 млрд. Изначально предполагалось вывести «Роснано» на IPO. В 2012 году компания была включена в план приватизации, которую собирались проводить путем допэмиссии для пополнения бюджета «Роснано». Однако от этих идей вскоре отказались: инвестирование в капитал «Роснано» требовало от инвесторов принятия исторических рисков портфеля проектов, равно как и не давало возможности выбора отраслевой специализации и стадии инвестирования.

В 2013–2014 годах были разделены функции управления и владения активами: была создана УК «Роснано» (99% — ОАО «Роснано», 1% — Анатолий Чубайс). Это позволило перейти к классической модели организации фондов прямых инвестиций и сделать более прозрачными расходы на управление, размер которых подвергался жесткой критике со стороны Счетной палаты. В 2014 году они составили 4,7 млрд рублей при стоимости активов по РСБУ на конец 2013 года 173,7 млрд рублей.

Вознаграждение управляющей компании после этой реформы будет складываться из нескольких составляющих: 1,95% от стоимости активов под управлением в год, плюс к этому в случае успешного выхода УК получает комиссию за успех в размере 10%. Кроме того, предусматривается возможность выплаты дополнительной комиссии за успех (не более размера первой выплаты) при выполнении ключевых показателей эффективности по «нановыручке» и обеспечении прироста стоимости по всему портфелю проектов.

В соответствии со стратегией «Роснано», принятой в 2013 году, до 2020 года предстоит поэтапная продажа УК частным инвесторам, при этом приоритетом будет пользоваться менеджмент — Анатолий Чубайс и его команда.

В соответствии со стратегией «Роснано», принятой в 2013 году, до 2020 года предстоит поэтапная продажа УК частным инвесторам, при этом приоритетом будет пользоваться менеджмент — Анатолий Чубайс и его команда.

Менялась и стратегия инвестирования. «Изначально мы ставили целью только помощь частным компаниям: не более 50 процентов в капитале, ни в коем случае не исказить частную инициативу. Но этого оказалось маловато, поэтому пришлось самим инициировать проекты, идти за рубеж. А в ряде проектов из-за недостатка средств у партнеров мы были вынуждены взять больше контрольного пакета», — рассказывает Юрий Удальцов, заместитель председателя правления УК «Роснано».

В США и Израиле были открыты дочерние компании «Роснано», приобретены доли в нескольких зарубежных технологических компаниях. «По ряду важных прорывных направлений у нас в стране нет никакого задела, именно поэтому мы инвестируем в зарубежные компании, чтобы получить доступ к технологиям. Нас часто упрекают в том, что мы создаем в России R&D-центры, работающие на зарубежные фирмы. Однако зачастую это единственный способ создания у нас центров компетенций», — объясняет Удальцов.

Но одних центров компетенций оказалось недостаточно. Компания столкнулась с проблемами как на входе — нехватка проектов, так и на выходе — крайне низкий спрос на продукцию портфельных компаний. Для решения первой проблемы фондом были запущены образовательные программы, по которым прошло обучение 35 тыс. студентов и специалистов, и создана сеть нанотехнологических центров, предназначенных для полного цикла выращивания стартапов. Сейчас в девяти городах открыто 12 наноцентров с общей выручкой за 2014 год 1,4 млрд рублей, в них действуе,т более 350 стартапов.

Для развития рынков фонд занимается вопросами стандартизации и сертификации нанотехнологической продукции, пересмотром действующих нормативных документов, помогает в составлении технических условий для госзакупок. Задачей формирования спроса во многом объясняется вложение «Роснано» 2 млрд рублей в строительство домостроительного комбината «ДСК Град», который должен использовать краски, клеи, оконные блоки, шпатлевки и пластификаторы бетона производства портфельных компаний.

За последние годы изменилось и видение роли «Роснано» в национальной инновационной системе. Еще несколько лет назад была крайне популярна идея инновационного лифта: предполагалось, что институты развития — Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, «Сколково», РВК, «Роснано», ВЭБ, РФПИ — выстроятся в цепочку и будут последовательно поддерживать каждый проект на всех стадиях его развития, от посевной до зрелой. К счастью, эта идея провалилась. Худшее, что могло бы случиться, — стимулирование институтов развития к передаче проектов из рук в руки. Это существенно исказило бы оценку коммерческой эффективности. Целью должно быть создание насыщенной инвестиционной среды, где стоящий проект всегда сможет найти, у кого получить поддержку. Это признает и Юрий Удальцов: «Идея инновационного лифта не особо хороша — на рынке необходимо разнообразие подходов к оценке проектов. В нашем портфеле можно найти несколько компаний, когда-то поддержанных Фондом содействия. Но с РВК у нас разные критерии оценки, кроме того, основное направление РВК — информационные технологии, мы же занимаемся материальным производством — заводами».

Нанорезультаты

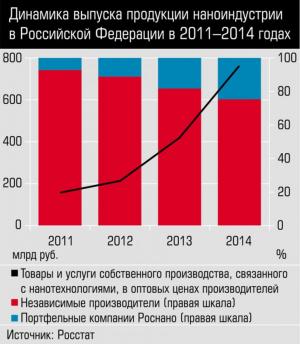

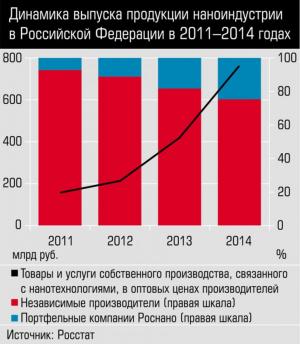

Согласно данным Росстата, в 2014 году объем российского рынка нанопродукции составил почти 760 млрд рублей. Впрочем, вопрос в определениях. Те, кто под нанотехнологиями понимает сборку под микроскопом отдельных молекул, будут удивлены: свыше 80% производства продукции наноиндустрии сосредоточено в трех отраслях — производстве кокса и нефтепродуктов, металлургическом и химическом производствах. Например, в металлургии это структурирование поверхностей труб и антикоррозийные покрытия, в химии — использование катализаторов. При этом на первичную нанотехнологическую продукцию приходится только 18% рынка, остальное — это наносодержащая продукция и услуги, товары, при создании и производстве которых используются нанотехнологии и/или нанокомпоненты.

Но знаменитое и вызывавшее много сомнений обещание довести объем российского рынка до 900 млрд рублей к 2015 году Анатолий Чубайс выполнил на год раньше — в 2014-м. Дело в том, что Росстат и «Роснано» считают нанопродукцию по разным методикам, и по своей методике, согласованной с Минэкономразвития, компания идет с опережением.

К настоящему моменту с участием «Роснано» запущено 59 новых производств. На конец 2014 года в портфеле компании был 61 проект на стадии роста и 25 на венчурной стадии, а также десять инвестиционных фондов нанотехнологий под управлением сторонних управляющих компаний, в том числе три из них — под контролем дочерней управляющей компании Rusnano Capital AG.

В 2012-м и 2013 годах «Роснано» имело три полных выхода из проектов, средняя доходность при этом составила 33,6%. В 2014-м добавилось еще шесть выходов, из них два с убытками: печально знаменитый «Поликремний» (создание первого в России масштабного комплекса по производству поликристаллического кремния и моносилана) и ItN Nanovation (приобретение за 16 млн евро доли в немецкой компании с целью создания в России производства защитных нанокерамических покрытий, керамических мембранных фильтров и мобильных установок для очистки сточных вод на их основе).

По итогам 2014 года ожидаемая доходность инвестиционного портфеля «Роснано» составляет 10%1. Если оценивать ее как классическую инвестиционную компанию, то от такого результата дух не захватывает. Однако если воспринимать «Роснано» как институт развития и учитывать в качестве отдачи для государства дополнительные налоги от запущенных производств и созданные рабочие места, а также выполнение стратегических госзадач, таких как повышение конкурентоспособности взаимосвязанных отраслей и обеспечение стратегически важной продукцией, то картина будет куда более впечатляющей.

Пиар неудач

Некоторые проекты «Роснано» в наиболее «модных» отраслях оказались провальными. Стремление рвануть туда, куда все давно уже бегут, заканчивалось печальным опозданием. К несчастью, именно на эти модные проекты «Роснано» делало ставку в своей пиар-деятельности.

Завод «Лиотех» по производству литий-ионных аккумуляторов работает лишь на малую часть своей мощности. При его строительстве был переоценен спрос и не учтены темпы строительства производственных мощностей в Китае и США.

Проект «Поликремний» — создание производства поликристаллического кремния на базе химического завода в городе Усолье-Сибирское Иркутской области — закончился неудачей. Причинами стали затягивание проекта и недооценка стремительности конкурентов: за время строительства завода цены на его продукцию на мировом рынке упали в 15 раз. Впрочем, на рынке солнечной энергетики погорело не только российское государство. В 2011 году обанкротилась калифорнийская компания, работавшая в этом же направлении.

В проекте по выпуску российских светодиодов «Оптоган» был серьезно недооценен эффект масштаба: чтобы такое производство было конкурентоспособным, его объем должен исчисляться миллиардами изделий в год. Сейчас завод пытается перестроиться на выпуск светотехники.

В английскую Plastic Logic «Роснано» вложило 7,13 млрд рублей. Проект широко рекламировался: Антолий Чубайс публично представил электронный ридер для российских школ Владимиру Путину. Об инвестициях в британскую компанию объявили в январе 2011 года, а еще в апреле 2010-го стартовали продажи первой модели iPad. Именно он и похоронил так и не родившийся проект. Сейчас на его основе запускается завод гибких дисплеев в Дрездене, который будет выпускать чехлы для iPhone и продукты на основе электронной бумаги: электронные этикетки, багажные бирки, пульты управления, вторые экраны для телефонов. Исследовательское направление разделено на две части — лабораторию в Кембридже и исследовательский центр органической электроники в России.

Нужно сказать, что успехи «Роснано» привлекали куда меньшее внимание публики. К своим безусловным достижениям компания относит запуск в Обнинске фармацевтического завода совместно с «Ниармедик»; проект «ТМК-Инокс» по созданию высокотехнологичного производства прецизионных холоднодеформированных труб, запуск совместно с Ижевским машиностроительным заводом массового производства пружин, предназначенных прежде всего для использования на железнодорожном транспорте, а также проект «Метаклэй», который по итогам 2014 года занял 20% российского рынка антикоррозийных покрытий для труб большого диаметра, а в 2015 году планирует увеличить свою долю до 50%.

Сигнал госкорпорациям

О наступлении силовиков на «Роснано» в корпорации знали или, по крайней мере, догадывались. Тема неэффективности компании Анатолия Чубайса всплыла за несколько недель до ареста Леонида Меламеда. Застрельщиком уже традиционно выступил Алексей Навальный, которого давно используют элитные группы для слива компромата и информационного давления. Дилетантские претензии к «Роснано», изложенные оппозиционером в своем блоге, в итоге обернулись дебатами между Навальным и Чубайсом на площадке телеканала «Дождь». Схватка получилась малосодержательной. На фоне слабой готовности интернет-активиста к спору по существу Анатолий Борисович выглядел инновационным гуру. Между делом этим открытым диалогом Чубайс заслужил немало вистов в стане самых непримиримых критиков госкапитализма, обернул в свою пользу информационную картинку, сыграл на опережение. В результате после ареста Меламеда многие журналисты и эксперты не спешат по привычке клеймить «последнего либерала 90-х во власти», а предлагают разбираться по существу и судачат о подковерных интригах, ставших причиной атаки на «Роснано».

Версий хватает, но большинство из них бьется обычной логикой. Например, предполагают, что удар направлен в первую очередь против самого Меламеда. Его главный актив — «Алабуга-волокно», завод холдинговой компании «Композит» по производству углеродного волокна1 (карбона). После выхода на проектную мощность он закроет все потребности страны в этом инновационном материале, который используется в авиастроении и автомобильной промышленности, востребован «Газпромом» для производства труб из композитных материалов и сектором ВПК. Актив, конечно, лакомый, но явных претендентов на него не видно. Мы опросили участников этого рынка, но ни один из них не увидел конкурентной угрозы лично для Меламеда. Теоретически можно предполагать желание Сергея Чемезова включить завод в свою корпорацию «Ростех», но обозримая выгода не будет оправдывать затраченные аппаратные усилия на противостояние с группой Чубайса.

За спиной Меламеда пытаются углядеть и фигуру Михаила Абызова, ныне министра без портфеля по делам «Открытого правительства», ранее — совладельца «Алемара» и до 2012 года — президента инжиниринговой «Группы Е4». Мол, если Меламед согласится сотрудничать со следствием, всплывут махинации Абызова с акциями «Новосибирскэнерго». Но уж больно длинный путь выбрали неведомые «заказчики» министра. У следствия есть и совсем свежие претензии к «Группе E4». Не далее как на прошлой неделе Абызов заявил, что не имеет к своей бывшей компании никакого отношения, а Генпрокуратура в ходе проверки деятельности министра не подтвердила его влияния на ранее подконтрольную ему группу.

Остается третий фигурант этой истории — собственно, сам Анатолий Чубайс. Фигура настолько «избитая» и одновременно «тефлоновая», что сами собой появляются сомнения: а кому он вообще может быть интересен сегодня? От большой политики бывший реформатор давно отошел, а его «Роснано» — актив не просто незавидный, но с учетом долгов перед государством еще и весьма сомнительный. Тем не менее помимо «наследия девяностых» к Чубайсу накопилось немало свежих претензий. Это и его реформа РАО ЕЭС, которую сегодня мало кто поминает добрым словом. И «Роснано», съевшее немало бюджетных средств. Не забыли в министерствах и кампанию конца 2000-х, когда любым заявкам со словом «нано» автоматически давали зеленый свет.

Это вовсе не говорит о драке бульдогов под ковром на фоне сложной экономической ситуации и грядущих выборов, считают эксперты. Система просто восстанавливает баланс, считает Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии: «В рутинном режиме борьба элитных группировок идет всегда, и сейчас не сильнее, чем обычно. Группа интересов, которая сформировалась вокруг медведевских проектов в годы его президентства, сейчас сжалась и переконфигурировалась. Мощный ресурс ослаб, и соответственно, этим воспользовались конкурирующие группы. Это не говорит о том, что Дмитрий Медведев теряет свое влияние — напротив, чем незаметнее он будет удерживать свой контур, тем более вероятно, что он сохранит свои позиции. Сейчас идет восстановление влияния различных групп, и Медведев просто становится одним из центров влияния при Владимире Путине».

Претензии Следственного комитета к «Роснано» вполне укладываются в тренд на повышение эффективности работы госорганов и госкорпораций. А повышенное внимание к компаниям с госучастием обозначилось еще в 2009-м, после того как в кризис они получили серьезную поддержку из бюджета. Уже тогда развернулась кампания против завышенных представительских расходов и «золотых парашютов». Можно припомнить не один инцидент, когда у силовиков и Счетной палаты возникали претензии к этому сектору экономики. Жесткую проверку прошли РВК, «Почта России», «Ростелеком», «Росатом». Выявлены растраты, хищение имущества, неэффективное использование средств в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева и в «Россетях» (дело «Ленэнерго»).

«На фоне экономических проблем идет поиск финансовых ресурсов везде, где только возможно. Поднимается много дел, на которые раньше смотрели сквозь пальцы, — считает Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. — Есть позиция Минфина и логика консервации ресурсов. Есть концепт Белоусова (Андрей Белоусов, помощник президента РФ по экономике.— “Эксперт”), который нацелен на более эффективное расходование госсредств. Неэффективность “Роснано” поперек горла и Силуанову, и Белоусову. Заметна попытка повысить ответственность в госсекторе, есть запрос на более жесткий процесс бюджетирования. Эта версия претензий к “Роснано” логична с точки зрения госуправления. А вот с позиции аппаратной борьбы не совсем понятно, зачем атаковать именно фигуру Чубайса».

Нужно отметить, что государство в последнее время усиливает сигналы, посылаемые в разные сферы госуправления, старается доводить расследования до уголовных дел и демонстрирует, что неприкасаемых нет ни в одной группе элит. Впервые в тюрьме оказался действующий губернатор (а ряд других с приставкой «экс» находятся под следствием), в федеральном контуре реальным сроком завершилось дело Евгении Васильевой из Минобороны, а на прошлой неделе серия арестов прокатилась по Крыму, причем силовиков не остановил даже имидж творцов «русской весны» у некоторых фигурантов антикоррупционных расследований. Дело Меламеда и «Роснано» может стать актуальным сигналом для топ-менеджеров госсектора экономики.