«Ситуация очень тревожная, особенно восточнее Урала»

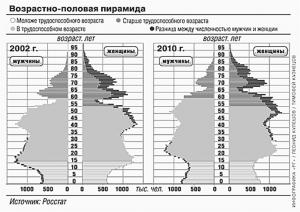

О демографическом кризисе, который переживает наша страна, наслышаны многие. Немало внимания уделялось и социальным факторам, ему способствующим: низкий уровень жизни, проблемы с жилплощадью, смена жизненных приоритетов у молодежи. Все это приводит к тому, что многие сознательно отказываются иметь детей. Пик падения рождаемости в нашей стране пришелся на 1997-2002 г.г., когда на семью в среднем приходилось менее 1,3 ребенка. Сейчас, когда этот показатель вырос до 1,7 ребенка на семью, заговорили о «беби-буме». Забывая при этом, что необходимый уровень воспроизводства нации - 2,1–2,2 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. А если говорить о настоящем демографическом подъеме, то стоит вспомнить показатели дореволюционной России, где на семью в среднем приходилось по семь детей!

Но ведь есть и другая сторона проблемы – с каждым годом растет число семей, где и рады бы детям, а не получается. Причем, этот процесс наблюдается практически во всех промышленно развитых странах. Мужчины становятся менее фертильными, а число заболеваний, ведущих к бесплодию, наоборот, растет. И если эта тенденция сохранится, не получится ли так, что решив социальные проблемы, мы не избавимся от проблем демографических.

Это и обусловило актуальность научного проекта полного цикла, к реализации которого несколько лет назад приступили сотрудники ФИЦ «Институт цитологии и генетики СОРАН».

Его цель - оценить репродуктивный потенциал (способность к деторождению) мужской половины нашей страны, а потом, на основе полученных данных, - разработать предложения по его повышению.

Первым этапом стал массовый скрининг мужского населения России. Причем с выявлением региональных особенностей репродуктивного потенциала населения. Всего было обследовано более 1700 молодых мужчин-добровольцев, проживающих в Минске, Архангельске, Новосибирске, Кемерово, Улан-Уде и Якутске. Протокол обследования включал более 30 показателей, сгруппированных в 4 категории: анкетирование, осмотр андрологом, определение уровня репродуктивных и адаптивных гормонов в крови, исследование эякулята. Справиться с таким объемом работы ученым помогли партнеры по проекту: Институт физиологии НАН Беларуси (г. Минск), кафедра урологии Новосибирского государственного медицинского университета, Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН (г. Архангельск), Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ), Медицинский институт Северо-Восточного Федерального университета (г. Якутск), ООО Медицинский Центр «Эргин» (г. Кемерово), ООО «Красноярский центр репродуктивной медицины» и медицинский факультет Новосибирского государственного университета.

Обработав этот массив информации, исследователи смогли сделать ряд важных наблюдений, рассказать о которых мы попросили ответственного исполнителя проекта, зав. сектором эндокринологической генетики, кандидата биологических наук Александра Осадчука.

– Прежде всего, мы изучили региональные различия в репродуктивном потенциале мужского населения страны. И теперь можно с уверенностью говорить о наличии евразийского меридианного тренда в показателях сперматогенной функции. Иначе говоря, доля мужчин, не способных иметь детей, возрастает с запада на восток: самые лучшие показатели были у минской группы обследованных мужчин, самые низкие – в Улан-Удэ и Якутске. Новосибирск и Кемерово находятся в середине списка. Но и здесь показатели достаточно тревожные: около 15% из числа обследованных жителей Новосибирска будут иметь проблемы с деторождением. Вообще, картина получилась довольно печальная. Обычно, когда мы проводим обследование большой группы по какому-то показателю, то результаты в норме должны отображаться в виде кривой Гаусса (наибольшая доля обследованных лиц имеет среднее значение признака). Например, если вы станете фиксировать рост прохожих по дороге на работу, то чаще всего вам будут встречаться люди со средним ростом, а великаны и низкорослые – заметно реже. Это и есть нормальная картина.

Но в случае с репродуктивным потенциалом у обследованных мужчин мы получили кривую экспоненциального характера, самые низкие показатели встречались чаще всего. Доля тех, у которых ожидаются проблемы с фертильностью, оказалась намного выше доли людей с высоким репродуктивным потенциалом. И это очень тревожная картина, особенно в восточной части нашей страны.

– Александр Владимирович, а кроме географического положения, какие еще факторы негативно сказываются на способности мужчин к продолжению рода?

– Александр Владимирович, а кроме географического положения, какие еще факторы негативно сказываются на способности мужчин к продолжению рода?

– Во время скрининга мы проводили, в частности, анкетирование испытуемых, в ходе которого фиксировали их образ жизни и вредные привычки. А потом эти данные сопоставлялись с медицинскими показателями: уровнем гормонов, долей активных сперматозоидов и т.д. Так вот, наиболее негативное воздействие на репродуктивный потенциал мужчины оказывают курение, излишний вес и малоподвижный образ жизни. Особенно, когда присутствует сразу несколько факторов: человек курит и занят малоподвижной работой или страдает ожирением. Но надо понимать, что образ жизни не является единственной причиной снижения репродуктивного потенциала. Нам при обследовании встречались молодые люди, которые не курили, активно занимались спортом, не употребляли алкоголь, но при этом их фертильность была снижена.

– Скрининг проведен, что дальше?

– Дальше должна реализовываться вторая стадия проекта. Надо понять, каковы причины снижения репродуктивного потенциала, точно определить факторы, порождающие тот самый меридианный тренд. И, получив ответы на эти вопросы, предложить пакет мер по преодолению обнаруженных нами негативных тенденций. Очевидно, что на способность к деторождению влияют не только социальные, но и генетические факторы, поскольку рождаемость падает в странах с самым различным уровнем жизни. Но сегодня мы можем оперировать только гипотезами.

Если говорить о региональных различиях, то возможно они связаны с зоной экологического комфорта (в европейской части России природные условия более благоприятны для жизнедеятельности человека) или этническими различиями между населением регионов. Что касается снижения репродуктивного потенциала в целом, то мы можем предположить, что среди населения промышленно развитых стран идет массовый отбор в этом направлении. Раньше, когда многодетные семьи были нормой, больше всего детей рождалось у людей с высоким репродуктивным потенциалом, соответственно, их доля среди населения была выше. Сейчас в развитых странах система ценностей поменялась, люди не стремятся иметь много детей. Что в результате? Мужчина с низким уровнем сперматогенеза становится отцом одного ребенка, и мужчина с высокими показателями – тоже. А значит, доля людей с низким репродуктивным потенциалом начинает возрастать.

Если говорить о региональных различиях, то возможно они связаны с зоной экологического комфорта (в европейской части России природные условия более благоприятны для жизнедеятельности человека) или этническими различиями между населением регионов. Что касается снижения репродуктивного потенциала в целом, то мы можем предположить, что среди населения промышленно развитых стран идет массовый отбор в этом направлении. Раньше, когда многодетные семьи были нормой, больше всего детей рождалось у людей с высоким репродуктивным потенциалом, соответственно, их доля среди населения была выше. Сейчас в развитых странах система ценностей поменялась, люди не стремятся иметь много детей. Что в результате? Мужчина с низким уровнем сперматогенеза становится отцом одного ребенка, и мужчина с высокими показателями – тоже. А значит, доля людей с низким репродуктивным потенциалом начинает возрастать.

Но, если наша гипотеза подтвердится, то есть риск, что подобные изменения закрепятся на генетическом уровне. И тогда ситуацию не исправить никакими законами и мерами по поддержке семьи, угасание даже больших этносов может произойти в течение нескольких поколений.

А исправление ситуации потребует не меньшего времени, которого может просто не оказаться.

Серьезность ситуации усугубляет и то, что сегодня исследования в этом направлении фактически приостановлены. Причина банальна – отсутствие финансирования. Первый этап удалось реализовать благодаря грантам из бюджета СО РАН. Но теперь этот источник финансирования закрыт, а новых - не появилось. Представители власти много говорят о необходимости улучшения демографической ситуации, но вкладываться в научный поиск решений не спешат. Хотя речь идет не об астрономических суммах, требуемые расходы ниже, к примеру, чем выплаты материнского капитала в любом из субъектов Российской Федерации, а вот результаты их востребованы по всей стране. В противном случае нам так и придется надеяться на улучшение демографических показателей «за счет» отдельных регионов и приезжего населения. Вот только в демографии это называется не ростом популяции, а ее замещением. Мы считаем, что полученные нами данные являются актуальными для профилактической медицины и указывают на необходимость организации диспансеризации мужского населения в целях поддержания репродуктивного здоровья. Однако кардинальное решение проблемы демографической безопасности России лежит не только в области медико-биологических подходов улучшения репродуктивной функции человека, но и в социальной сфере, в возрождении традиционных семейных ценностей. Нам надо понять простую истину, что, как сказал Михаил Васильевич Ломоносов: «Величие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и умножении Русского народа, а не в обширности, тщетной без обитателей».

Георгий Батухтин

- Подробнее о «Ситуация очень тревожная, особенно восточнее Урала»

- 1 комментарий

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии