ДОБРЕЦОВ Николай Леонтьевич – действительный член РАН, профессор, председатель Объединенного ученого совета наук о Земле РАН, главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии ИНГГ СО РАН (Новосибирск), заведующий кафедрой минералогии и петрографии ГГФ НГУ, главный редактор журнала «НАУКА из первых рук». Автор и соавтор более 700 научных работ.

Н. Л. Добрецов – известный ученый-геолог, специалист в областях магматической геологии, минералогии, петрографии, глубинной геодинамики, внесший большой вклад в исследования метаморфизма пород (в том числе – алмазосодержащих), происходящего на больших глубинах, при высоких давлениях и температуре.

Под руководством Николая Леонтьевича в СО РАН сложилась научная школа по глубинной геодинамике. Здесь активно исследуют и моделируют процессы, происходящие в глубинах Земли, с которыми связаны движения литосферных плит и основные геологические процессы: вулканизм, землетрясения, рудообразование. Эти исследования крайне важны для практической деятельности, поскольку крупные месторождения полезных ископаемых связаны с периодами активности мантийных струй, а с геотектоническими процессами непосредственно связаны глобальные изменения окружающей среды и климата.

Научные достижения Н. Л. Добрецова отмечены Ленинской (1976 г.), Государственной (1997 г.), Демидовской (1999 г.) премиями и премией им. А. Н. Косыгина (2003 г.), орденом Трудового Красного Знамени и другими наградами.

Это сочинение, названное научно-мемуарной композицией – содержит несколько иллюстраций простой мысли: всякие идеи всегда связаны с конкретными людьми, они зарождаются в спорах и столкновении характеров и продолжают жить до тех пор, пока есть ученики, поддерживающие и развивающие идею. Начну я с последнего времени и недавно возникших идей. В определенном возрасте люди часто задумываются о смысле жизни, а я все больше увлекаюсь глобальными идеями и обобщениями. Накопленный опыт и передача его молодому поколению – в этом тоже смысл жизни.

Это сочинение, названное научно-мемуарной композицией – содержит несколько иллюстраций простой мысли: всякие идеи всегда связаны с конкретными людьми, они зарождаются в спорах и столкновении характеров и продолжают жить до тех пор, пока есть ученики, поддерживающие и развивающие идею. Начну я с последнего времени и недавно возникших идей. В определенном возрасте люди часто задумываются о смысле жизни, а я все больше увлекаюсь глобальными идеями и обобщениями. Накопленный опыт и передача его молодому поколению – в этом тоже смысл жизни.

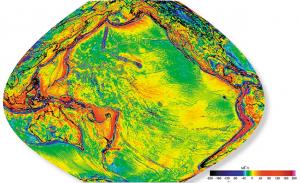

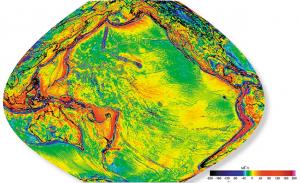

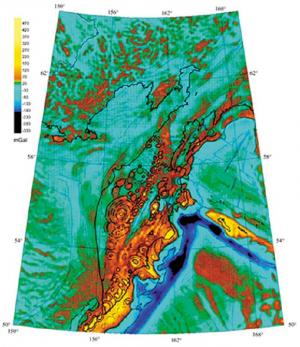

На рисунке 1 показана гравитационная карта Тихоокеанского сегмента Земли, подготовленная по моей просьбе А.Н. Василевским на основании международной спутниковой базы данных ДТИ-13, опубликованной в 2014 г. Это новый, постоянно возобновляемый источник глобальной информации, получаемой с помощью космических аппаратов. Эти карты позволяют увидеть скрытые геологические структуры, которые могут нам многое рассказать об истории и эволюции земной коры. В океанах наиболее яркие особенности связаны с глубинными желобами и зонами субдукции, где одна литосферная плита подныривает под другую. В качестве иллюстрации использования гравитационных данных для тектонических реконструкций можно привести три интересные структуры в Тихом океане.

На рисунке 1 показана гравитационная карта Тихоокеанского сегмента Земли, подготовленная по моей просьбе А.Н. Василевским на основании международной спутниковой базы данных ДТИ-13, опубликованной в 2014 г. Это новый, постоянно возобновляемый источник глобальной информации, получаемой с помощью космических аппаратов. Эти карты позволяют увидеть скрытые геологические структуры, которые могут нам многое рассказать об истории и эволюции земной коры. В океанах наиболее яркие особенности связаны с глубинными желобами и зонами субдукции, где одна литосферная плита подныривает под другую. В качестве иллюстрации использования гравитационных данных для тектонических реконструкций можно привести три интересные структуры в Тихом океане.

1. В восточной части Тихого океана гравитационные аномалии отчетливо выявляют зоны спрединга – места в океане, где расходятся литосферные плиты и рождается новая литосфера. К этим зонам приурочены срединно-океанические хребты – линейные поднятия океанического дна, тянущиеся на большие расстояния. В восточной части Тихого океана эти хребты находятся близко к континенту и имеют достаточно сложную форму. Так, Восточно-Тихоокеанский хребет «ныряет» под Северо-Американский континент в Калифорнийском заливе и «выныривает» севернее трансформного разлома Мендосино вблизи границы США и Канады в виде хребта Хуана де Фука. Характерная рябь на гравитационных картах, направленная поперек хребтов, по-видимому, вызвана конвективными течениями в астеносфере под дном океана на глубинах 10—50 км.

2. В северо-западной части Тихого океана гравитационные аномалии позволяют выявить следы громадных вулканических извержений, произошедших в интервале времени от 150 до 90 млн лет назад. На гравитационной карте видны характерные радиально-кольцевые структуры, связанные с восемью поднятиями и океаническими плато (Онтонг-Джава у Новой Гвинеи, Магеллан и Манихики к востоку от него, Хесса и Шатского к северу от Онтонг-Джава, Восточная Мариана и Пигафетта к северо-западу от него). Эти поднятия представляют собой поля излившейся магмы толщиной несколько километров и диаметром до 1000 км, образовавшиеся в результате выхода на поверхность огромных мантийных струй – плюмов. Структура и история этих образований подробно описана в недавней монографии Г. Эрнста (Ernst, 2014).

3. В северо-западной части Тихого океана мы отчетливо прослеживаем длинную цепочку островов, начинающуюся с Гавайских островов и заканчивающуюся Императорским хребтом на стыке Камчатского и Алеутского желобов. Эти острова образовались в результате «прожигания» движущейся океанической литосферы постоянно работающей тонкой горячей мантийной струей – Гавайским плюмом. Гравитационные аномалии позволяют выявить особенности, говорящие о различном характере вулканической активности на разных участках цепочки. Во время образования самого древнего сегмента хребта в период времени от 83 до 45 млн лет назад Тихоокеанская плита двигалась строго на север. При этом извержения были взрывными с большими объемами пирокластики, выбрасываемой вокруг вулканических островов. На втором этапе, который продолжался относительно недолго (от 45 до 40 млн лет назад), Тихоокеанская плита внезапно изменила направление движения на северо-западное. При этом характер гравитационных аномалий показывает, что эксплозивные извержения сменились более спокойными излияниями магмы без выбрасывания пеплов на большие расстояния. После этого плита меняет направление еще раз и с этого времени движется в субширотном направлении, что фиксируется по направлению трансформных разломов и лишь частично – по гавайскому следу плюма, поскольку в это время сам плюм смещался к югу. На этом этапе характер вулканизма менялся несколько раз от эксплозивного до достаточно спокойного. В наши дни Гавайские извержения считаются классическим примером спокойных излияний.

3. В северо-западной части Тихого океана мы отчетливо прослеживаем длинную цепочку островов, начинающуюся с Гавайских островов и заканчивающуюся Императорским хребтом на стыке Камчатского и Алеутского желобов. Эти острова образовались в результате «прожигания» движущейся океанической литосферы постоянно работающей тонкой горячей мантийной струей – Гавайским плюмом. Гравитационные аномалии позволяют выявить особенности, говорящие о различном характере вулканической активности на разных участках цепочки. Во время образования самого древнего сегмента хребта в период времени от 83 до 45 млн лет назад Тихоокеанская плита двигалась строго на север. При этом извержения были взрывными с большими объемами пирокластики, выбрасываемой вокруг вулканических островов. На втором этапе, который продолжался относительно недолго (от 45 до 40 млн лет назад), Тихоокеанская плита внезапно изменила направление движения на северо-западное. При этом характер гравитационных аномалий показывает, что эксплозивные извержения сменились более спокойными излияниями магмы без выбрасывания пеплов на большие расстояния. После этого плита меняет направление еще раз и с этого времени движется в субширотном направлении, что фиксируется по направлению трансформных разломов и лишь частично – по гавайскому следу плюма, поскольку в это время сам плюм смещался к югу. На этом этапе характер вулканизма менялся несколько раз от эксплозивного до достаточно спокойного. В наши дни Гавайские извержения считаются классическим примером спокойных излияний.

Таким образом, гравитационная карта Тихого океана служит хорошей иллюстрацией взаимодействия тектоники плит и тектоники плюмов – идеи, в развитии которой я принимал участие, начиная с 80-х гг., за что и получил в 1997 г. в составе группы авторов Государственную премию РФ. Новыми аспектами, следующими из анализа спутниковой карты гравитационных аномалий Тихоокеанского сегмента, является идея о периодических глобальных перестройках, приводящих к резким изменениям направления движения литосферных плит. Причина таких перестроек до конца не ясна. Она может быть вызвана взаимодействием конвективных течений в астеносфере на глубине 100—400 км и мантийных плюмов (струй, поднимающихся от границы ядра и мантии). Разумеется, эти выводы следуют не только из гравитационной карты, а из множества других фактов, в том числе недавно приведенных в цикле лекций Р. Эрнста в НГУ.

Таким образом, гравитационная карта Тихого океана служит хорошей иллюстрацией взаимодействия тектоники плит и тектоники плюмов – идеи, в развитии которой я принимал участие, начиная с 80-х гг., за что и получил в 1997 г. в составе группы авторов Государственную премию РФ. Новыми аспектами, следующими из анализа спутниковой карты гравитационных аномалий Тихоокеанского сегмента, является идея о периодических глобальных перестройках, приводящих к резким изменениям направления движения литосферных плит. Причина таких перестроек до конца не ясна. Она может быть вызвана взаимодействием конвективных течений в астеносфере на глубине 100—400 км и мантийных плюмов (струй, поднимающихся от границы ядра и мантии). Разумеется, эти выводы следуют не только из гравитационной карты, а из множества других фактов, в том числе недавно приведенных в цикле лекций Р. Эрнста в НГУ.

Мое внимание к новой информации, следующей из глобальных спутниковых карт гравитационных аномалий, привлек А. Н. Василевский после моего перехода в лабораторию сейсмотомографии, где заведующим лаборатории и лидером в России по разработке сейсмотомографических алгоритмов является сравнительно молодой ученый И. Ю. Кулаков.

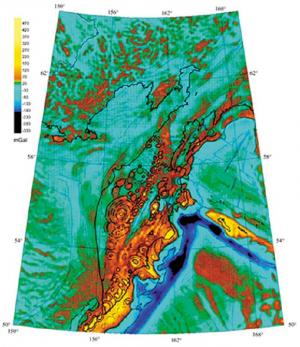

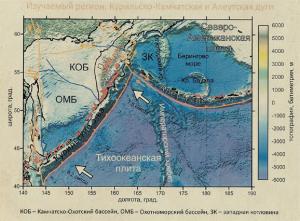

На рис. 2 показан увеличенный фрагмент карты гравитационных аномалий в редукции Фая для Камчатки и прилегающих областей на основе той же базы данных ДТИ-13. На ней можно проследить структурные особенности Срединного хребта и Восточного пояса, которые включают в себя основные вулканические комплексы. В частности, можно увидеть крупные овальные структуры, представляющие собой следы огромных взрывных извержений – кальдер. На Западной Камчатке, Корякском перешейке и в Охотском море можно проследить структуры, соответствующие древней зоне субдукции Кроноцко-Карагинской дуги, столкнувшейся с Камчаткой 7—10 млн лет назад. Гравитационная карта позволяет также увидеть структуру спрединга Командорского прогиба в тылу Командорских островов, который был активным 7 млн лет назад. Эти и другие тектонические реконструкции сделаны с помощью этой карты впервые.

На рис. 2 показан увеличенный фрагмент карты гравитационных аномалий в редукции Фая для Камчатки и прилегающих областей на основе той же базы данных ДТИ-13. На ней можно проследить структурные особенности Срединного хребта и Восточного пояса, которые включают в себя основные вулканические комплексы. В частности, можно увидеть крупные овальные структуры, представляющие собой следы огромных взрывных извержений – кальдер. На Западной Камчатке, Корякском перешейке и в Охотском море можно проследить структуры, соответствующие древней зоне субдукции Кроноцко-Карагинской дуги, столкнувшейся с Камчаткой 7—10 млн лет назад. Гравитационная карта позволяет также увидеть структуру спрединга Командорского прогиба в тылу Командорских островов, который был активным 7 млн лет назад. Эти и другие тектонические реконструкции сделаны с помощью этой карты впервые.

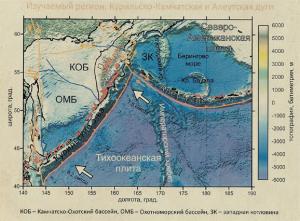

Для того, чтобы понять сложные геологические процессы в Курило-Камчатском и Алеутском регионах, мы использовали информацию о глубинном строении мантии, полученную с помощью метода сейсмической томографии командой И. Ю. Кулакова. На рис. 3 можно увидеть сложное строение основных тектонических элементов в этом регионе. Глубоководные желоба – это места, где Тихоокеанская плита, двигаясь со скоростью 7,5—8,2 см в год, начинает погружение под Камчатку, Курильские и Алеутские острова. На глубинах 100—150 км происходит плавление этой плиты и выделение большого количества флюидов, в результате чего на поверхности образуются регулярные цепочки вулканов. С помощью сейсмической томографии возможно проследить путь погружающейся океанической плиты в мантии, а также оценить движущие силы, контролирующие процесс субдукции.

Для того, чтобы понять сложные геологические процессы в Курило-Камчатском и Алеутском регионах, мы использовали информацию о глубинном строении мантии, полученную с помощью метода сейсмической томографии командой И. Ю. Кулакова. На рис. 3 можно увидеть сложное строение основных тектонических элементов в этом регионе. Глубоководные желоба – это места, где Тихоокеанская плита, двигаясь со скоростью 7,5—8,2 см в год, начинает погружение под Камчатку, Курильские и Алеутские острова. На глубинах 100—150 км происходит плавление этой плиты и выделение большого количества флюидов, в результате чего на поверхности образуются регулярные цепочки вулканов. С помощью сейсмической томографии возможно проследить путь погружающейся океанической плиты в мантии, а также оценить движущие силы, контролирующие процесс субдукции.

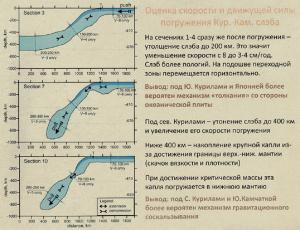

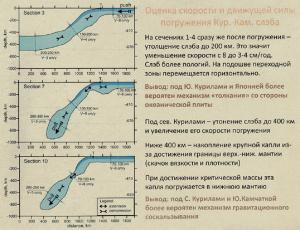

На рис. 4 показаны три вертикальных разреза томографической модели под Курилами и Камчаткой, на которых можно увидеть особенности погружения плиты под разными участками дуги. Под Южными Курилами плита на определенной глубине выполаживается, а ее толщина существенно увеличивается, из чего можно сделать вывод, что ее движение замедляется до 3—4 см в год. Такое поведение возможно в случае механизма «толкания» со стороны еще не погрузившейся части океанической плиты. Совершенно другой механизм наблюдается в северной части дуги под Камчаткой. На соответствующем сечении можно видеть, что материал плиты образует огромную «каплю» на глубинах от 400 до 850 км, а над ней происходит утончение плиты, как в случае отрыва вязкого меда от банки. В этом случае, очевидно, движущей силой этого процесса является то, что более плотное вещество «капли» тянет всю плиту вниз. Под северными Курилами фиксируется промежуточный вариант при наличии и капли, и утолщения в начале движения плиты (т. е. сочетание push + pull).

На рис. 4 показаны три вертикальных разреза томографической модели под Курилами и Камчаткой, на которых можно увидеть особенности погружения плиты под разными участками дуги. Под Южными Курилами плита на определенной глубине выполаживается, а ее толщина существенно увеличивается, из чего можно сделать вывод, что ее движение замедляется до 3—4 см в год. Такое поведение возможно в случае механизма «толкания» со стороны еще не погрузившейся части океанической плиты. Совершенно другой механизм наблюдается в северной части дуги под Камчаткой. На соответствующем сечении можно видеть, что материал плиты образует огромную «каплю» на глубинах от 400 до 850 км, а над ней происходит утончение плиты, как в случае отрыва вязкого меда от банки. В этом случае, очевидно, движущей силой этого процесса является то, что более плотное вещество «капли» тянет всю плиту вниз. Под северными Курилами фиксируется промежуточный вариант при наличии и капли, и утолщения в начале движения плиты (т. е. сочетание push + pull).

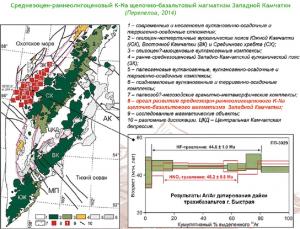

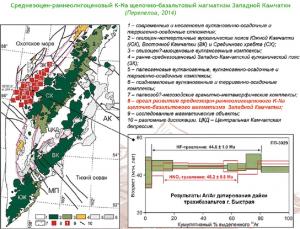

На рис. 5 показаны вулканиты трех этапов на Камчатке, в том числе начального – эоценовые вулканические комплексы и эоцен-раннеолигоценовые дайки и субвулканические интрузии щелочных базальтов. Наиболее древняя датировка из них – 44,6 млн лет близка к времени поворота движения Тихоокеанской плиты (43—45 млн лет). И другие субмеридиональные зоны субдукции в северо-западной части Тихого океана возникли в это же время, а более древние дуги косого и субширотного простирания отмерли в это время, кроме восточной части Алеутской дуги. Другой поворот Тихоокеанской плиты около 20 млн лет сопровождался также крупными перестройками, в частности открытием задуговых бассейнов Шикоку, Японского моря, Южно-Курильской и Командорской впадин, возникновением Западно-Филиппинской зоны субдукции, перестройками в Тасманском море и прилегающих дугах. И это неудивительно. Поворот гигантской плиты, такой как Тихоокеанская, отражает перестройку всей или значительной части конвективных ячеек в астеносфере.

На рис. 5 показаны вулканиты трех этапов на Камчатке, в том числе начального – эоценовые вулканические комплексы и эоцен-раннеолигоценовые дайки и субвулканические интрузии щелочных базальтов. Наиболее древняя датировка из них – 44,6 млн лет близка к времени поворота движения Тихоокеанской плиты (43—45 млн лет). И другие субмеридиональные зоны субдукции в северо-западной части Тихого океана возникли в это же время, а более древние дуги косого и субширотного простирания отмерли в это время, кроме восточной части Алеутской дуги. Другой поворот Тихоокеанской плиты около 20 млн лет сопровождался также крупными перестройками, в частности открытием задуговых бассейнов Шикоку, Японского моря, Южно-Курильской и Командорской впадин, возникновением Западно-Филиппинской зоны субдукции, перестройками в Тасманском море и прилегающих дугах. И это неудивительно. Поворот гигантской плиты, такой как Тихоокеанская, отражает перестройку всей или значительной части конвективных ячеек в астеносфере.

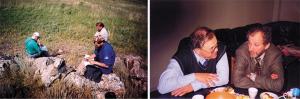

Я провел на Камчатке 8 полевых сезонов разной длительности. Первый раз работал на Камчатке, в ее северной Корякской части в 1964—1965 гг. Вертолетов не было, иногда удавалось использовать лошадей, в основном, пешком до изнеможения, как видно на снимке.

Почему же меня тянуло снова и снова на Камчатку? Определенную роль сыграла семейная традиция. Мой дед по матери Н. Г. Келль работал в 1908—1910 гг. на Камчатке в составе экспедиции на деньги купца Ф. Р. Рябушинского. А моя мать родилась во время экспедиции в ноябре 1909 г. на Камчатке.

Большую роль в моей судьбе сыграл мой Дед Николай Георгиевич Келль, и я всегда старался следовать его принципам. Один из них – «не столько бороться с плохим, сколько поддерживать хорошее».

Большую роль в моей судьбе сыграл мой Дед Николай Георгиевич Келль, и я всегда старался следовать его принципам. Один из них – «не столько бороться с плохим, сколько поддерживать хорошее».

Дед вместе с геологом С. А. Конради, составил первую карту вулканов Камчатки. Составил Н. Г. Келль в 1908—1910 гг. Издано от имени Тихоокеанского Комитета АН СССР и Русского Географического Общества в 1928 г. в Ленинграде. Задержка издания обусловлена тем, что это было лихолетье: мировая война, гражданская война, разруха… После ареста 1906 г. за участие в революции 1905 г. и поездки на Камчатку дед восстановился в Горном институте в 1910 г., окончил его только в 1915 г. После окончания института он работал помощником управляющего и правительственным «пробирером» аффинажного завода в Екатеринбурге. В 1919 г. был первым избранным ректором Уральского горного института, 1920—1921 гг. – директором Института, 1921—1922 гг. – деканом геолого-разведочного факультета. В конце 1922 г. вернулся в Ленинград в Горный институт, в 1923 г. был избран заведующим кафедрой геодезии и был им до 1953 г. К завершению работ по карте вулканов Камчатки он смог приступить только в 1925 г.

Николай Георгиевич был инициатором моего переезда в Сибирь. Я уже окончил Горный институт, когда вышло Постановление ЦК и Совмина о создании Сибирского отделения АН СССР. Дед позвал меня и сказал: «Я смотрю, ты человек думающий и интересующийся. Но таких, как ты в Питере, как сельдей в бочке. Езжай в Сибирь. Там новое дело, и ты скорее проявишь себя». Так и вышло.

Следующим звеном в Камчатской истории Келлей–Добрецовых была моя мама Келль (Добрецова) Юлия Николаевна. Она родилась на Камчатке, окончила, как и другие дети Н. Г. Келль, Ленинградский Горный и в 1931 г. проработала полевой сезон на Камчатке, на вулкане Авача, будучи аспиранткой профессора А. Н. Заварицкого, будущего академика.

В отряде А. Н. Заварицкого был и мой отец Леонтий Николаевич, физик, работавший в эти годы в Ленинграде в Оптическом институте (ГОИ) под руководством академика Д. С. Рождественского. Какая нелегкая занесла его на Камчатку – не знаю. Но они с мамой познакомились там и, пройдя через испытания, поженились по возвращении в Питер (Воспоминания родителей я опубликовал вместе со своими в 2003, 2010 гг.), а летом следующего года родился мой старший брат Георгий (мы его звали Егором), следом в 1936 г. также в Питере родился и я.

На семейном фото – все семейство Добрецовых в 1958 г. Егор и я с женами Таней и Инной, младшая сестра Оля с мужем Юрой Егоровым, брат Сергей еще не был женат. На коленях у отца и матери внуки, дети Егора и Тани – Юля и Максим. Егор и Таня, как и я, окончили Ленинградский Горный институт, были хорошими геологами, я был у них в отряде на первых практиках в 1954 и 1955 гг. и многому у них научился, в том числе экспедиционному юмору. Помню в маршруте – маршрутный рабочий шел с геофизической аппаратурой и спросил: «Вы все время говорите – “обнажение”, а что это такое?». Таня меланхолично ответила: «Это точка, на которой я сижу».

На семейном фото – все семейство Добрецовых в 1958 г. Егор и я с женами Таней и Инной, младшая сестра Оля с мужем Юрой Егоровым, брат Сергей еще не был женат. На коленях у отца и матери внуки, дети Егора и Тани – Юля и Максим. Егор и Таня, как и я, окончили Ленинградский Горный институт, были хорошими геологами, я был у них в отряде на первых практиках в 1954 и 1955 гг. и многому у них научился, в том числе экспедиционному юмору. Помню в маршруте – маршрутный рабочий шел с геофизической аппаратурой и спросил: «Вы все время говорите – “обнажение”, а что это такое?». Таня меланхолично ответила: «Это точка, на которой я сижу».

Юля, старшая и любимая внучка Л. Н. Добрецова, тоже окончила Ленинградский Горный и два – три года проработала на Камчатке в составе Института вулканологии АН СССР. Егор и Таня защитили кандидатские диссертации, Егор затем и докторскую, но оба рано ушли из жизни: Егор через пару лет после Тани, за три месяца до шестидесятилетия.

Отец был замечательный ученый и человек, приехал в Питер из Великого Устюга, закончил Ленинградский университет. Исследователь и профессор, ученик академика А. Ф. Иоффе, отца почти всех советских физиков, и один из учителей Нобелевского лауреата академика Ж. И. Алферова. Жорес Иванович в 2004 г. организовал в Питерском Физтехе торжественные мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения моего отца, и большинство Добрецовых, в том числе и я, были на этих мероприятиях, после которых моя сестра Оля Егорова организовала торжественный обед у себя дома. От отца я усвоил главное – верность науке и принципам научного творчества. У матери научился верности семье и семейным принципам.

Основой пяти поколений Келль–Добрецовых был Ленинградский (Петербургский) Горный институт, основанный по указу императрицы Екатерины.

Дед Келль Н. Г. поступил в институт в 1903 г. и окончил его только в 1915 г. (после 7 лет «приключений») и с 1923 г. до кончины в 1966 г. был заведующим кафедрой, с 1953 г. – профессором кафедры геодезии, в 1946 г. избран членом-корреспондентом АН СССР. Главным его делом было введение в СССР системы прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. Младший брат Г. Г. Келль в 1911 г. окончил Петербургский Горный институт и работал в экспедициях, организованных Геолкомом, в том числе на Алтае. Очень рано (в 1919 г.) скончался. В некрологе С. С. Смирнов (будущий академик) очень тепло отозвался о Г. Г. Келле и главном его деле – организации Горно-разведочного бюро. Горный институт окончили в 30-е годы все дети Н. Г. Келля, а сын Лев Николаевич Келль долгое время (1964—1978 гг.) был ректором Горного института. В 1950-е – 1960-е гг. в Горном институте учились и закончили его пять внуков Н. Г. Келля, в том числе я и брат Егор Добрецов, мой двоюродный брат Сергей Келль, а позднее – и несколько правнуков Н. Г. Келля.

Вершиной моего взаимодействия с Горным было избрание меня почетным профессором Петербургского (Ленинградского) Горного института (технического горного университета). Мне было приятно получить в прошлом году диплом Почетного члена Всероссийского минералогического общества за подписью ректора университета Литвиненко и бывшего и настоящего президента ВМО ак. Д.К. Рундквиста и чл.-кор. В. П. Марина.

По воспоминаниям моего однокурсника чл.-кор. РАН В. А. Глебовицкого, «в институте он (Коля Добрецов) был отличным парнем, веселым, жизнерадостным, спортивным и влюбчивым, с высоким самомнением, но в то же время слегка закомплексованным и легко ранимым. Еще будучи студентом, Коля говорил, что он обязательно будет или министром, или академиком (я этого не помню) … С ним трудно, а иногда и невозможно вести научную дискуссию. И не потому, что он всегда прав, а потому что не умеет слушать собеседника. Воспринимает нас, пропуская все наши сентенции через какое-то сито в своей голове. Часто бывает непонятно, почему он воспринимает одно и абсолютно не слышит другое. В то же время он, безусловно, отзывчивый человек и всегда готов прийти на помощь…». Всегда полезно получить взгляд на себя со стороны умного и внимательного человека!

По воспоминаниям моего однокурсника чл.-кор. РАН В. А. Глебовицкого, «в институте он (Коля Добрецов) был отличным парнем, веселым, жизнерадостным, спортивным и влюбчивым, с высоким самомнением, но в то же время слегка закомплексованным и легко ранимым. Еще будучи студентом, Коля говорил, что он обязательно будет или министром, или академиком (я этого не помню) … С ним трудно, а иногда и невозможно вести научную дискуссию. И не потому, что он всегда прав, а потому что не умеет слушать собеседника. Воспринимает нас, пропуская все наши сентенции через какое-то сито в своей голове. Часто бывает непонятно, почему он воспринимает одно и абсолютно не слышит другое. В то же время он, безусловно, отзывчивый человек и всегда готов прийти на помощь…». Всегда полезно получить взгляд на себя со стороны умного и внимательного человека!

Из нашей одной группы в 25 человек вышли три члена Академии и еще около 10 докторов наук – результат неплохой!

После окончания института я получил спортивную закалку, хорошую полевую геологическую тренировку и множество идей о вулканизме, гранитном магматизме и рудообразовании. Они сильно изменились после знакомства с ак. В.С. Соболевым.

В.С. Соболев был и остается моим «научным отцом». Мы познакомились в Питере, в гостинице «Астория» после того, как он получил письмо от моего деда Н. Г. Келль, который был его руководителем на практике на Урале: «Володя, посмотри моего внука, может быть, из него будет толк». В. С. Соболе в номере гостиницы протянул мне оттиск статьи на английском языке (H. Yoder. The problem оf jadeite) и сказал: «займитесь-ка Вы проблемой жадеита». А я в то время работал на производстве начальником партии, читал и писал отчеты, научные статьи читал редко, а английский подзабыл и о проблеме жадеита слышал первый раз. Так я начал входить в проблемы минералогии.

В.С. Соболев был и остается моим «научным отцом». Мы познакомились в Питере, в гостинице «Астория» после того, как он получил письмо от моего деда Н. Г. Келль, который был его руководителем на практике на Урале: «Володя, посмотри моего внука, может быть, из него будет толк». В. С. Соболе в номере гостиницы протянул мне оттиск статьи на английском языке (H. Yoder. The problem оf jadeite) и сказал: «займитесь-ка Вы проблемой жадеита». А я в то время работал на производстве начальником партии, читал и писал отчеты, научные статьи читал редко, а английский подзабыл и о проблеме жадеита слышал первый раз. Так я начал входить в проблемы минералогии.

Мне пришлось догонять сотрудников В. С. Соболева по физико-химической петрологии. Но я использовал свой опыт геолога и привозил из экспедиций не только коллекции пород и минералов, но и детальные карты участков, где я работал.

Главным итогом работы под руководством В. С. Соболева было издание «Карты метаморфических фаций СССР» (1965) и четырехтомной монографии «Фации метаморфизма» (1970—1974). Карта метаморфических фаций, первая для такой большой территории как СССР, была инициирована мной и вызвала целую серию Российских и международных карт метаморфизма (Метаморфические пояса СССР (1971), Международных карт распространения метаморфических фаций в Европе (1970) и Азии (1974), в которых я тоже участвовал. Эта же тема (карты) обыграна в дружеском шарже Е. В. Склярова по случаю присуждения нам Ленинской премии в 1976 г.

В монографиях был обобщен огромный материал по региональному и контактовому метаморфизму СССР и всего мира. Поэтому в шуточных комментариях Е. В. Склярова написано: «И останется ли в геологии в конце концов, хоть одна проблема без надписи: “Здесь пахал Добрецов” …».

«В “метаморфическом поле” существует” особый огород”, копать и возделывать который начал Н. Л. Добрецов, да и до сих пор остается ”главным огородником” – метаморфизм и тектоника».

Евгений Викторович Скляров – один из первых моих учеников, любимый и талантливый, в настоящее время неформальный лидер Института Земной коры.

Кроме метаморфизма в первый период своей работы, я активно занимался проблемой офиолитов-реликтов древней океанической коры. Эта работа усилилась после того, как я вошел в состав Рабочей подгруппы IХ Комиссии по сотрудничеству Академии соцстран под руководством Л. П. Зоненшайна (как и соцстраны, Комиссия существовала до 1990 г.) и Международной комиссии по офиолитам под руководством Н. А. Богданова и Р. Колмана, существовавшей до конца 80-х гг.

На снимке (вверху) мы с Г. А. Савельевой объясняем участникам Международной экскурсии особенности строения ультрабазитовой части офиолитов Вайкаро-Сыньинского массива на Полярном Урале. Здесь были хорошо видны полосчатость гарцбургитов и жилки и жилы дунитов, которые начинаются с тонких прожилков поперек полосчатости, затем образуется веер и паутинообразное сплетение мощных жил дунитов и заканчиваются мощными жилами дунитов с оторочками пироксенитов. Я объяснял их происхождение в 1977—1981 гг. просачиванием базит-ультрабазитового расплава, который растворял («вымывал») из мантийного субстрата пироксены, оставляя в качестве реститов только максимально магнезиальные оливин и шпинель. Такой процесс «просачивания путем растворения» (подобно воде в кубе сахара) я назвал «паратексис» в отличие от «анатексиса» (частичное плавление гнейсов без существенного перемещения). Тогда, в эпоху всеобщего увлечения метасоматозом, эти идеи были встречены «в штыки», и только спустя 25—30 лет они получили поддержку и развитие в работах (Кeleman et al., 2002, 2005) и в статье В. Г. Батановой и Гали Савельевой, опубликованных в 2009 г. в журнале «Геология и геофизика. В этой статье было написано: «В своей модели паратексиса Н.Л. Добрецов (1981) предполагал, что “расплав будет сам прокладывать себе дорогу… на регрессивной стадии просачивание локализуется в виде отдельных струй, где формируется… сеть жил дунитов”».

На снимке (вверху) мы с Г. А. Савельевой объясняем участникам Международной экскурсии особенности строения ультрабазитовой части офиолитов Вайкаро-Сыньинского массива на Полярном Урале. Здесь были хорошо видны полосчатость гарцбургитов и жилки и жилы дунитов, которые начинаются с тонких прожилков поперек полосчатости, затем образуется веер и паутинообразное сплетение мощных жил дунитов и заканчиваются мощными жилами дунитов с оторочками пироксенитов. Я объяснял их происхождение в 1977—1981 гг. просачиванием базит-ультрабазитового расплава, который растворял («вымывал») из мантийного субстрата пироксены, оставляя в качестве реститов только максимально магнезиальные оливин и шпинель. Такой процесс «просачивания путем растворения» (подобно воде в кубе сахара) я назвал «паратексис» в отличие от «анатексиса» (частичное плавление гнейсов без существенного перемещения). Тогда, в эпоху всеобщего увлечения метасоматозом, эти идеи были встречены «в штыки», и только спустя 25—30 лет они получили поддержку и развитие в работах (Кeleman et al., 2002, 2005) и в статье В. Г. Батановой и Гали Савельевой, опубликованных в 2009 г. в журнале «Геология и геофизика. В этой статье было написано: «В своей модели паратексиса Н.Л. Добрецов (1981) предполагал, что “расплав будет сам прокладывать себе дорогу… на регрессивной стадии просачивание локализуется в виде отдельных струй, где формируется… сеть жил дунитов”».

С Бобом Колманом (все звали его «Боб» – и профессора и студенты) мы проработали много лет в разных районах. Он пригласил меня на четыре месяца в Стенфордский университет в 1979 г., когда был деканом геологического факультета. Там освободилось место доцента (associated professor) и Боб предложил его мне, но я отказался.

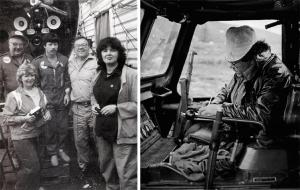

С Бобом Колманом мы были вместе в моем первом международном рейсе на НИС «Дмитрий Менделеев», где мы успешно драгировали в районе Марианского желоба и нашли необычные породы типа «плавленных пироксенитов», которые мы назвали марианиты, а позже переименовали в «бониниты». Чтобы сделать из них шлифы, Боб сам встал к шлифовальному станку и называл себя Second class engener так как шлифовальщика в рейс не пустили из-за семейного скандала (тогда было такое время, «морально неустойчивых» за рубеж не пускали). Шлифы получились отличные – в стекле было видно множество кристаллов ортопироксена с реликтами минерала, которые я определил как клиноэнстатит, измерив на федоровском столике координаты полисинтетических двойников в том минерале. Удивительно, что федоровский столик оказался на судне, и что никто больше не умел с ним работать. Современные студенты, увы, тоже не умеют. Совместно с Б. Колманом, А. Шараськиным, Н. В. Соболевым и др. мы подготовили и опубликовали книгу «Геология дна Филиппинского моря» и серию статей о бонинитах-марианитах, в том числе совместный доклад на офиолитовом симпозиуме 1978 г., который прошел в Никосии на Кипре.

С Бобом Колманом мы были вместе в моем первом международном рейсе на НИС «Дмитрий Менделеев», где мы успешно драгировали в районе Марианского желоба и нашли необычные породы типа «плавленных пироксенитов», которые мы назвали марианиты, а позже переименовали в «бониниты». Чтобы сделать из них шлифы, Боб сам встал к шлифовальному станку и называл себя Second class engener так как шлифовальщика в рейс не пустили из-за семейного скандала (тогда было такое время, «морально неустойчивых» за рубеж не пускали). Шлифы получились отличные – в стекле было видно множество кристаллов ортопироксена с реликтами минерала, которые я определил как клиноэнстатит, измерив на федоровском столике координаты полисинтетических двойников в том минерале. Удивительно, что федоровский столик оказался на судне, и что никто больше не умел с ним работать. Современные студенты, увы, тоже не умеют. Совместно с Б. Колманом, А. Шараськиным, Н. В. Соболевым и др. мы подготовили и опубликовали книгу «Геология дна Филиппинского моря» и серию статей о бонинитах-марианитах, в том числе совместный доклад на офиолитовом симпозиуме 1978 г., который прошел в Никосии на Кипре.

Толя Шараськин, Боб Колман, рейс на НИС «Дмитрий Менделеев», бониниты-марианиты послужили толчком к углубленному изучению проблем субдукционного магматизма, которыми я до сих пор занимаюсь.

1976 год начался удачно и счастливо, а закончился трагически. Мы получили Ленинскую премию – Ура! Переехали с Инной и детьми в полукоттедж, с удовольствием его обживали. В начале мая, когда я уезжал во Владивосток и далее – в рейс на НИС «Дмитрий Менделеев», впервые проявились симптомы болезни Инны. В середине июня на корабле я получил сообщение по рации о тяжелой болезни Инны и предстоящей операции. Это был скоротечный рак. После операции в конце июня Инна скончалась. Меня высадили спустя 5 дней только в Сингапуре (Гонконг был ближе, но туда «Russian spy ship» не пустили). На похороны я не успел. Что было потом, рассказать невозможно…

Бурятский период в моей жизни (1980—1989) был одним из наиболее важных и успешных. Я проработал десять лет директором небольшого, но ставшего сплоченным и успешным, коллектива, способного решать задачи мирового уровня. В этот период был избран членом-корреспондентом, а затем и академиком, последние два года работал Председателем Президиума Бурятского научного центра.

Бурятский период в моей жизни (1980—1989) был одним из наиболее важных и успешных. Я проработал десять лет директором небольшого, но ставшего сплоченным и успешным, коллектива, способного решать задачи мирового уровня. В этот период был избран членом-корреспондентом, а затем и академиком, последние два года работал Председателем Президиума Бурятского научного центра.

Это было время активной работы в поле, в том числе на вездеходе в Восточном Саяне, где были выявлены и охарактеризованы тектонические покровы неопротерозойских офиолитов, в том числе дунджугурские офиолиты с возрастом 1 млрд лет, дайками и покровами бонинитов, одни из наиболее древних в мире. Гораздо больше, чем раньше я занимался рудными месторождениями (золоторудными в Восточном Саяне, полиметаллическим Холодненским месторождением в Северном Прибайкалье, Джидинским вольфрамовым и другими).

Но главная моя удача – я встретил Любу, мы поженились и прожили вместе счастливых 33 года с «гаком». Вместе ездили на полевые работы и купались ночью в Байкале, растили детей, встречали гостей, в том числе Р. Колмана, А.А. Трофимука, В.А. Коптюга.

Одним из наиболее ярких, завершающих событий Бурятского периода – участие вместе с Любой в рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» в Атлантику летом 1989 г. М.И. Кузьмин с командиром только что вернулись из рейда на дно Атлантики. За сутки до этого я тоже был на дне Атлантического океана, на глубине 5050 м.

Одним из наиболее ярких, завершающих событий Бурятского периода – участие вместе с Любой в рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» в Атлантику летом 1989 г. М.И. Кузьмин с командиром только что вернулись из рейда на дно Атлантики. За сутки до этого я тоже был на дне Атлантического океана, на глубине 5050 м.

Спустившись на аппарате «Мир» на дно океана, я сделал снимок фотоаппаратом, закрепленным над иллюминатором. В иллюминаторе хорошо видны слегка наклонные параллельные базальтовые дайки (5 штук). Мы работали на дне Атлантики между Испанией и Срединно-Атлантическим СОХ на хребте Палмер и Королевским троге (King trough), где обнажен разрез океанической коры возрастом около 50 млн лет. И параллельные дайки, и габбро, и пиллоу-лавы океанических базальтов очень напоминали разрезы древних океанических офиолитов, которые я наблюдал на Полярном Урале, Западном и Восточном Саяне, в Корякии на Камчатке и других местах. Помню, в 1972 г. на обнажении ручья Левый Коярд в Куртушибинском хребте (Зап. Саяны) я увидел подобные параллельные тела диабазовых даек, и впервые догадался, что это и есть dyke sheet complex – доказательство океанического спрединга! И от восторга, что я узнал и понял, станцевал у обнажения смесь лезгинки и буги-вуги.

Погружение с моим участием едва не кончилось трагически – отказала гидравлическая система управления «Миром». Манипуляторы, с помощью которых мы брали образцы и подсвечивали во время съемки, перегрузили дополнительными лампами (планировалось продолжение рейса в районе Бермудских островов с командой National Geographic, где нужно было более сильное освещение). Трубки гидравлической системы не выдержали, полопались, капли масла струйками поднимались перед иллюминатором. Аппарат потерял управление, уткнулся в ил, наклонился вперед на 40—45 °. Только через четыре часа удалось запустить запасную гидравлическую систему (в российской инструкции только в конце удалось найти примечание мелким шрифтом, что запасная гидравлическая система запускается при работающем основном двигателе).

Погружение с моим участием едва не кончилось трагически – отказала гидравлическая система управления «Миром». Манипуляторы, с помощью которых мы брали образцы и подсвечивали во время съемки, перегрузили дополнительными лампами (планировалось продолжение рейса в районе Бермудских островов с командой National Geographic, где нужно было более сильное освещение). Трубки гидравлической системы не выдержали, полопались, капли масла струйками поднимались перед иллюминатором. Аппарат потерял управление, уткнулся в ил, наклонился вперед на 40—45 °. Только через четыре часа удалось запустить запасную гидравлическую систему (в российской инструкции только в конце удалось найти примечание мелким шрифтом, что запасная гидравлическая система запускается при работающем основном двигателе).

Мы всплыли наверх в аварийном режиме, но все закончилось благополучно. Люба все время была на корабле, и сначала все отшучивались по поводу нашей задержки. Но когда спустилась ночь, и все забегали в беспокойстве, ей стало плохо. Но к этому моменту мы уже всплыли. Сквозь слезы она смогла пошутить: «Академиков не надо опускать на дно океана».

После работы на полигоне корабль пришел в Вашингтон, где мы приняли участие в работе Международного Геологического конгресса. Корабль поставили на реке Потомак в пригороде Вашингтона, и сюда часто приходили в гости – ученые, бизнесмены, интересовались аппаратом «Мир» и нашими результатами. Во время визита на корабль с Любой и со мной познакомился Макс Питчер, один из богатейших людей США, в то время владелец компании Arco, эксплуатировавший нефть на Аляске. Он устроил большой прием для российских ученых-нефтяников, куда пригласил и нас с Любой.

Во время приема Макс Питчер предложил Любе руку и сердце, и большие деньги. Люба посмеялась и сказала, что она любит мужа и никто ей больше не нужен. Я не присутствовал при этом разговоре, мне рассказал о нем М. Чуркин. Иначе мог быть международный скандал.

Люба находилась в гуще всех событий в Сибирском отделении: у нас дома регулярно собирались все председатели региональных научных центров СО РАН. Много пели, пили, шутили, но и решали важные вопросы. Люба легко находила контакты и с академиками, и с шоферами, с которыми мы работали в поле, в Москве, Новосибирске, и с врачами и медсестрами в больнице.

Очень теплые отношения у Любы были и с Татьяной Павловной Мельниковой (руководитель Отдела СО РАН в Москве). Вот одно из стихотворных поздравлений от Татьяны Павловны:

По драконовским законам

Предстоит нам год прожить.

Есть с драконом, пить с драконом,

Спать с драконом и любить.

Год к тому же – високосный,

Точно уж не рядовой.

Он не должен быть несносным,

Он не должен быть пустой…

И откроет тем пророкам

Двери вечной пустоты,

Кто порочить ненароком

Станет светлые черты.

С Новым Годом, счастьем новым!

Пусть на день, ну пусть на миг –

Оставайтесь оптимистом.

Теперь обе любимые женщины, Инна и Люба лежат рядом на кладбище. При жизни они не были даже знакомы. Я прихожу и разговариваю с обеими… Единственная здравая мысль, которую можно найти во всех многочисленных теориях о смысле жизни – это только мысль о любви.

По жизни, по умению работать с коллективом моими учителями, конечно, были академики В. А. Коптюг и А. А. Трофимук.

Валентин Афанасьевич был страстным публицистом и борцом за истинную демократию. Именно по его предложению в состав Общего собрания СО РАН, которое выбирало тайным голосованием руководство СО РАН и директоров института, были включены представители институтов на равных правах и равном количестве голосов. Позже представителей институтов включили и в Общее собрание РАН, но в количестве 1/3. А сейчас А. А. Фурсенко говорит, что реформа РАН затеяна и для того, чтобы усилить участие рядовых сотрудников в управлении. Убрать – значит усилить?

А. А. Трофимук руководил созданным им Институтом геологии и геофизики 30 лет. В самом начале работы на посту директора он обратился к своим соратникам со словами: «Я не лучший среди вас, но судьба распорядилась, чтобы я стал вашим директором. Работайте и ваша слава будет и моей славой», – из воспоминаний академика Б.С. Соколова. Он был страстным рыбаком, как и я, и мы не раз встречались на льду на зимней рыбалке. Без рюмки не обходилось, и Андрей Алексеевич всегда приговаривал: «Рыбу без водки едят только собаки».

Передав мне в конце 1988 г. бразды правления институтом, он никогда в мою деятельность не вмешивался. Но регулярно выступал на Ученом совете по принципиальным научным и организационным вопросам. Он ярко и взволнованно выступил на Общем собрании в 1997 г. в мою поддержку, выделив меня из пяти претендентов как главного наследника дела В.А. Коптюга.

Передав мне в конце 1988 г. бразды правления институтом, он никогда в мою деятельность не вмешивался. Но регулярно выступал на Ученом совете по принципиальным научным и организационным вопросам. Он ярко и взволнованно выступил на Общем собрании в 1997 г. в мою поддержку, выделив меня из пяти претендентов как главного наследника дела В.А. Коптюга.

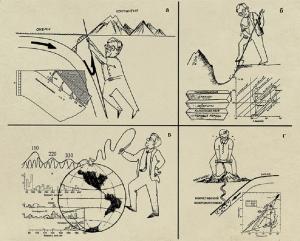

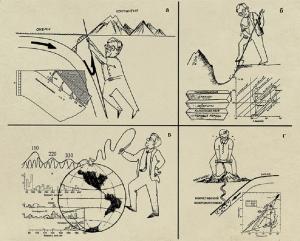

Вернемся к научным идеям и соавторам. На рисунке из статьи Е.В. Склярова показаны стилизованные модели и положения, выдвинутые и разрабатываемые мною:

а – модель аккреционного клина как главный регулятор стабильности зон субдукции; б – эксгумация комплексов высоких и сверхвысоких давлений из зон субдукции (перерождение аккреционного клина в коллизионно-покровные системы); в – правильная периодичность высокобарического метаморфизма: как оказалось, она хорошо коррелируется и, возможно, определяется периодичностью плюмового магматизма; г – эксгумация алмазоносного метаморфического комплекса Кокчетавской «глыбы».

Особое значение для меня имели работы на Кокчетавском комплексе. Работал я там в три разных периода:

1. В начале семидесятых годов вместе с Н. В. Соболевым и с участием О. М. Розена из Москвы и специалистами из Алма-Аты (И. А. Ефимов и др.);

2. В 1990-е гг. совместно с Р. Колманом, Гарри Эрнстом, К. Тейниссеном и другими бельгийскими коллегами, С. Маруямой и японскими коллегами. Вместе с бельгийскими коллегами мы организовали международный проект по Кокчетавским алмазоносным породам, С. Маруяма попозже организовал проект, совместный с казахстанскими специалистами;

3. В последние десять лет – новый этап с новыми методами изучения совместно с В. С. Шацким, М. М. Бусловым и А. Корсаковым. На разных этапах менялись мои представления о величине и механизме высокого давления, необходимого для образования алмазосодержащих и коэситсодержащих пород. На первом этапе допускались тектонические сверхдавления до 35—40 кбар, на втором этапе давления выросли до 45—50 кбар, они определялись глубиной зоны субдукции, с которых произошла эксгумация этих пород. На третьем этапе необходимые давления достигли 65—70 кбар с учетом расплавных включений в калиевом клинопироксене и находок новых минералов (кимрит, кокчетавит и др.).

3. В последние десять лет – новый этап с новыми методами изучения совместно с В. С. Шацким, М. М. Бусловым и А. Корсаковым. На разных этапах менялись мои представления о величине и механизме высокого давления, необходимого для образования алмазосодержащих и коэситсодержащих пород. На первом этапе допускались тектонические сверхдавления до 35—40 кбар, на втором этапе давления выросли до 45—50 кбар, они определялись глубиной зоны субдукции, с которых произошла эксгумация этих пород. На третьем этапе необходимые давления достигли 65—70 кбар с учетом расплавных включений в калиевом клинопироксене и находок новых минералов (кимрит, кокчетавит и др.).

Владик Шацкий и Миша Буслов были моими студентами, и мы много и плодотворно совместно трудились не только по проблемам Кокчетавского пояса.

Владик Шацкий и Миша Буслов были моими студентами, и мы много и плодотворно совместно трудились не только по проблемам Кокчетавского пояса.

Недавно я был оппонентом на защите кандидатской диссертации Насти Михно по кокчетавским породам, научным руководителем которой был Андрей Корсаков. Это пример, когда идеи продолжают разрабатываться в работах учеников – моих учеников и последователей.

С. Маруяма – один из выдающихся японских исследователей, мы начинали с ним работать совместно с Р. Колманом еще в конце семидесятых годов. Теруо Ватанабе из Хоккайдо университета – один из энтузиастов развития сотрудничества с новосибирскими геологами. Мы с Мишей Бусловым не раз бывали в Саппоро, работали в поле на Хоккайдо, а один из моих учеников, Юра Литасов, был на стажировке в университете Хоккайдо и защитил там PhD-диссертацию, а потом перезащитил в Новосибирске.

Я был убежденным сторонником развития научных связей не только с Японией, но Китаем и Кореей. С президентом АН КНР проф. Лу Юнь Цзянем были друзьями, бывая в Пекине много раз, в том числе встречался с проф. Лу в узком кругу. Он специально приехал в Новосибирск и подписал официальное соглашение о сотрудничестве с СО РАН (наряду с общим соглашением с РАН), тогда как за развитие связей с другими регионами отвечали вице-президенты АН КНР. В Академгородок приезжал и Генсек (Президент) КНР Цзян Цзе Минь с большой делегацией и даже спел песню по-русски на банкете. Дружеские отношения помогли нам развивать многостороннее сотрудничество с АН КНР: был создан Российско-Китайский центр по ближнему космосу, совместный технопарк в Чань-Чуне, АН КНР вошла в число соучредителей Байкальского международного центра, множество договоров с китайскими институтами и фирмами заключили ИТПМ, ИФПМ и другие институты. По инициативе Монгольской и Китайской АН развивались международные программы по борьбе с опустыниванием с моим участием. Сейчас сохранилось и продолжает развиваться только сотрудничество НГУ с вузами Харбина.

Мы с проф. Му-Шик Джоном из Южной Кореи выступили инициаторами создания AASA – Ассоциации Академии Наук Азии. Организационное собрание с участием представителей 13 Академий Наук Азии состоялось в 2000 году в Иркутске, РАН представляли вице-президенты РАН Г. А. Месяц и я. Сейчас участие РАН во всех программах AASA и Ассоциации Академии стран третьего мира прекратилось из-за отсутствия денег и энтузиастов.

Мы с проф. Му-Шик Джоном из Южной Кореи выступили инициаторами создания AASA – Ассоциации Академии Наук Азии. Организационное собрание с участием представителей 13 Академий Наук Азии состоялось в 2000 году в Иркутске, РАН представляли вице-президенты РАН Г. А. Месяц и я. Сейчас участие РАН во всех программах AASA и Ассоциации Академии стран третьего мира прекратилось из-за отсутствия денег и энтузиастов.

В заключение «международного раздела» приведу список из 35 ученых, в соавторстве с которыми у меня написано не менее двух статей. Больше всего – 8 соавторов из Китая, по 6 человек из США , Бельгии и Японии, 4 – из Германии, по 1 из Канады, Италии, Чехии, Болгарии и Албании (А. Кодра).

Следом покажу более длинный список русских фамилий – мои учителя, ученики и соратники. Вначале – дед, отец, мать, старший брат, научный отец В. С. Соболев, учителя в СО РАН В. А. Коптюг и А. А. Трофимук. Затем соавторы Ленинской премии 1976 г. (Н. В. Соболев, В. В. Ревердатто, В. Хлестов), соавторы Государственной премии (от А. Г. Кирдяшкина до ак. Ярмолюка В. В.). Ниже мои ученики – члены-корреспонденты РАН Скляров Е. В., В. С. Шацкий, И. Гордиенко, академик АН Киргизии А. В. Бакиров. Далее длинный список докторов наук – учеников и исследователей. У большинства из них я был официальным руководителем на защите кандидатской диссертации.

Следом покажу более длинный список русских фамилий – мои учителя, ученики и соратники. Вначале – дед, отец, мать, старший брат, научный отец В. С. Соболев, учителя в СО РАН В. А. Коптюг и А. А. Трофимук. Затем соавторы Ленинской премии 1976 г. (Н. В. Соболев, В. В. Ревердатто, В. Хлестов), соавторы Государственной премии (от А. Г. Кирдяшкина до ак. Ярмолюка В. В.). Ниже мои ученики – члены-корреспонденты РАН Скляров Е. В., В. С. Шацкий, И. Гордиенко, академик АН Киргизии А. В. Бакиров. Далее длинный список докторов наук – учеников и исследователей. У большинства из них я был официальным руководителем на защите кандидатской диссертации.

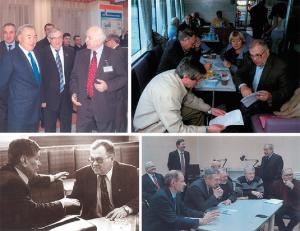

Далее несколько ненаучных воспоминаний, прежде всего о встречах с Президентами РФ Б. Ельциным и В. В. Путиным. Б. Ельцина мы встречали вместе с В. А. Коптюгом в городке вскоре после его избрания первым Президентом РФ. Он побывал и в музее института, на выходе из музея ответил на несколько вопросов людей «из толпы». Мы поговорили с ним даже о волейболе. Удалось подписать у него Указ «О развитии Сибирского отделения», который по большинству позиций оказался невыполненным, как и почти все его обещания. Несмотря на отдельные положительные моменты первого периода пребывания Б. Ельцина у власти, в целом у меня сохранилось удручающее впечатление.

О Владимире Владимировиче Путине было замечательное впечатление, особенно вначале по контрасту с Б. Ельциным. Он живо отреагировал на мой доклад в Малом зале ДУ о необходимости создания стратегии развития Сибири и России в целом, провел круглый стол в ИЯФ и с интересом слушал предложения ученых, заинтересованно реагировал на предложения во время посещений выставки научных разработок СО РАН, особенно во время второго посещения выставки, где он уже говорил со знанием дела и иногда критически (например, о производстве приборов ночного видения). Надежды, связанные с В. В. Путиным, развились и укрепились после встречи ведущих ученых РАН в Дагомысе и затем после обеда – на корабле (на снимке В. В. Путин рядом со мной и Ж. Алферовым, справа крайний Е. М. Примаков, инициатор этой встречи). Много конкретных предложений и поручений прозвучало на первом заседании Комиссии по науке и технологии, которые он провел в 2002 г. в Екатерининском зале Кремля и где первый доклад о развитии науки в регионах поручил мне. К сожалению, тогда мое предложение о развитии академгородков и создании технопарков не было поддержано, а победило предложение о создании и развитии наукоградов, которые оказались пустыми.

Еще один интересный и значительный человек, с которым мне повезло встретиться – патриарх Алексий. Когда он приезжал в Академгородок, я вручил ему от имени СО РАН книги об истории и народах Сибири, он мне тоже подарил книгу и икону, которую Люба берегла как око свое. Во время обеда в каминном зале ДУ я предложил выпить за праздник и за Россию красного вина, и он неожиданно поддержал меня (хотя люди, приближенные митрополита Тихона, предупреждали, что этого не надо делать). За столом разгорелась дискуссия о роли науки и религии. Я сказал, что мы временные, но может быть надолго союзники, поскольку религиозная мораль значительно лучше, чем отсутствие морали. Алексий поразил меня своей образованностью и знанием истории.

Команда членов Академии, вместе с которой я работал более 25 лет в институте. Двое, академики Н. Н. Пузырев и С. В. Гольдин уже ушли из жизни, М. И. Эпов избран академиком. Большинство из членов Академии на этом фото, кроме Пузырева Н. Н. и Г. В. Полякова, избраны в мою бытность директором и при моем участии. Последние годы избраны еще несколько членов-корреспондентов (В. А. Конторович, Б. Н. Шурыгин, Ермилов О. М.) в следующем году надеюсь, выберут, еще.

Команда членов Академии, вместе с которой я работал более 25 лет в институте. Двое, академики Н. Н. Пузырев и С. В. Гольдин уже ушли из жизни, М. И. Эпов избран академиком. Большинство из членов Академии на этом фото, кроме Пузырева Н. Н. и Г. В. Полякова, избраны в мою бытность директором и при моем участии. Последние годы избраны еще несколько членов-корреспондентов (В. А. Конторович, Б. Н. Шурыгин, Ермилов О. М.) в следующем году надеюсь, выберут, еще.

Я очень ценю присуждение мне премии им. М. А. Лаврентьева – основателя Сибирского отделения и великого ученого. Очень жаль, что эта премия, набиравшая престижность, фактически ликвидирована.

Далее несколько слов о команде с которой я работал в Президиуме СО РАН в 1997—2008 гг. Это была команда единомышленников, где каждый отвечал за свои участки работы, и вместе выдвигали и поддерживали новые идеи, такие как междисциплинарные интеграционные проекты, создание центров коллективного пользования, создание и развитие технопарка. Г. Н. Кулипанов много сделал для развития прикладных компаний на базе институтов СО РАН (Сибакадемсофт, Сибакадемтех и других), создания и развития технопарка. Много сделали для улучшения ситуации в СО РАН уже упомянутые первые заместители председателя – академик Г. А. Толстиков и академик В.И. Молодин.

В заключение еще одна научная идея – об эволюции биосферы не только под влиянием климатических, но и эндогенных геологических факторов, в частности катастрофических вулканических извержений плюмовой природы в конце мела, на границе перьми (Сибирские траппы), в конце неопротерозоя, в конце архея. В обобщающей статье о кальдере Узон и микроорганизмах участвовали 15 ученых из 6 институтов СО РАН и двух московских институтов, а также Петропавловском ИВС, в том числе геохимики С. М. Жмодик и Е. В. Лазарева, палеонтолог А. С. Розанов, химики О. П. Таран, О. Л. Огородникова, О. В. Шуваева, микробиологи А. В. Брянская, В. В. Морозов.

В заключение еще одна научная идея – об эволюции биосферы не только под влиянием климатических, но и эндогенных геологических факторов, в частности катастрофических вулканических извержений плюмовой природы в конце мела, на границе перьми (Сибирские траппы), в конце неопротерозоя, в конце архея. В обобщающей статье о кальдере Узон и микроорганизмах участвовали 15 ученых из 6 институтов СО РАН и двух московских институтов, а также Петропавловском ИВС, в том числе геохимики С. М. Жмодик и Е. В. Лазарева, палеонтолог А. С. Розанов, химики О. П. Таран, О. Л. Огородникова, О. В. Шуваева, микробиологи А. В. Брянская, В. В. Морозов.

Человечеству (homo sapiens) отведено еще 100 млн лет, если оно не уничтожит себя раньше. Показан кумулятивный вклад в биосферу разных групп организмов с тремя максимумами, около 1,7; 1,0 и 0,5 млрд лет назад, определяемой или маркируемой, в основном, эволюцией поверхностной температуры. Максимальные колебания температуры на поверхности, связанные с оледенениями, фиксируются начиная с 0,8 млрд лет назад и будут еще продолжаться 0,8 млрд лет, после чего исчезнут высшие организмы и через 1,2 млрд лет исчезнут простые эукариоты, через 1,6 млрд лет исчезнут прокариоты и всякая жизнь. Это следует из прогноза космофизиков о превращении Солнца в большую красную звезду.

И еще одно научное дело. Мы с Димой Метелкиным заканчиваем новую редакцию с уточнением учебника «Основы тектоники и геодинамики». Главные тезисы этого курса: 1. Новая глобальная геодинамика Земли должна включить:

а) тектонику плит, определяемую конвекцией в верхней и нижней мантии и взаимодействием астеносферы и литосферы;

б) тектонику плюмов, зарождающихся на границе ядро–мантия;

в) космические факторы, определяемые эволюцией Солнечной системы и вариации климата.

2. Современная геодинамика может быть понятна только с позиции эволюционирующей Земли.

3. Важной особенностью динамики Земли является периодичность (цикличность) эндогенных процессов, включающих циклы нескольких порядков.

Я уверен, что мои идеи о глобальной геодинамике, о вулканизме, связанном с плюмами и зонами субдукции, об эволюции биосферы не угаснут и будут развиваться, поскольку есть ученики и последователи.

Я уверен, что мои идеи о глобальной геодинамике, о вулканизме, связанном с плюмами и зонами субдукции, об эволюции биосферы не угаснут и будут развиваться, поскольку есть ученики и последователи.

И наконец, еще пара стихов. Стихи меня сопровождают всю жизнь. Я писал стихи любимым женщинам и получал стихотворные поздравления к юбилеям. Вот два из них:

От археологов А. П. Деревянко и В. И. Молодина

У каждой профессии запах особый:

Булочник пахнет тестом и сдобой.

Есть в списке кондитер, дантист и уролог,

Но непонятно, чем пахнет геолог?

А пахнет он дымом, костром и землею,

Дождями осенними, майской грозою,

Нефтью и углем, рудой и алмазом

И всеми известными газами сразу!

Он пахнет палаткой и спальником вместе, –

Ему не сидится в насиженном месте,

Он пахнет дорогой, тропой, самолетом,

Морошкой и чаем, слезами и потом…

От них не избавиться, как ты не пробуй.

Они помечены высшею пробой.

И пусть аромат будет терпок и долог,

Вот это и есть настоящий геолог!

От Д. Б. Верховода, директора и главного действующего лица технопарка в Академгородке.

Не из бар, но из купцов

Вышел в люди Добрецов,

А из рода пресловутых

Русских добрых молодцов!

Что пешком по свету шли

Ноги пачкая в пыли

Залезая, коли надо

В мантию родной Земли.

Вглубь породы напролом,

В тектонический разлом

Головой они врубались,

А не киркою и с кайлом.

Чтоб умом достать ядро

И подать наверх добро –

Интрузивные дуниты,

Тоналиты и габбро.

(Ай да молодец кандидат физмат наук из технопарка)

Я скажу, что Добрецов –

Молодец из молодцов,

Не боясь, что буду вписан

В категорию льстецов.

Ибо каждый индивид

Кто себя культурным мнит,

Должен знать структуру плюмов

И любить офиолит.

Академик Добрецов (из геологов- жрецов)

Грандиозному открытию

Стал важнейшим из отцов.

Где раскол сменял обвал,

Чтоб процесс не замерзал,

Там одну из зон субдукции

Технопарком он назвал.

В самый раз завершить лозунгом «Не сдавайся, если ты из СО АН»