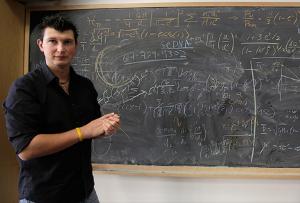

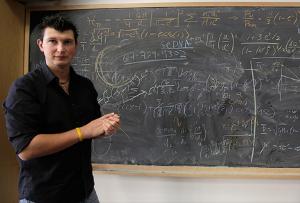

Об открытии девятой планеты Солнечной системы двумя астрономами из Калифорнийского технологического института в Пасадене стало известно 20 января. Один из них — выходец из России Константин Батыгин — рассказал «Ленте.ру» о поисках Планеты X, трудностях с названием нового небесного тела и о неразгаданных тайнах Солнечной системы.

«Лента.ру»: Что представляет собой открытая вами планета?

Константин Батыгин: Она не попадает в категорию карликовых планет. Это небесное тело вполне массивно. Наша модель дает массу где-то в десять земных, эта планета просто гигантская. Сейчас она определена как небесный объект, чье гравитационное поле доминирует в той части Солнечной системы.

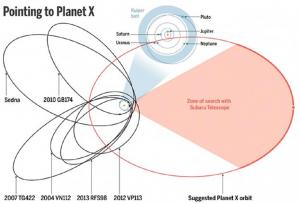

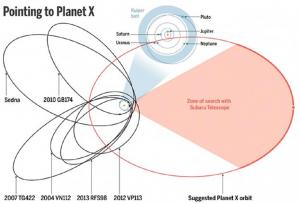

В общем, нет даже вопроса: планета это или нет. Мы знаем о ней, потому что ее гравитация влияет на орбиты дальних объектов в поясе Койпера. Само математическое моделирование полагается на то, что эта планета обладает достаточной массой для того, чтобы гравитационно доминировать в Солнечной системе.

В общем, нет даже вопроса: планета это или нет. Мы знаем о ней, потому что ее гравитация влияет на орбиты дальних объектов в поясе Койпера. Само математическое моделирование полагается на то, что эта планета обладает достаточной массой для того, чтобы гравитационно доминировать в Солнечной системе.

- А ее физические свойства?

- Расчеты, к сожалению, дают нам только массу и общие характеристики. Мы можем лишь предполагать, что она похожа по химическому составу на Уран или Нептун.

Точнее мы что-то скажем, когда к планете отправят аппарат наподобие New Horizons. Хотя лететь далеко, и ждать придется очень долго.

- Откуда взялась Планета X?

- Мы считаем, что она сформировалась в первые три миллиона лет Солнечной системы, то есть около 4,5 миллиарда лет назад примерно из того же материала, что Уран и Нептун. Пока еще Солнечная система была окутана газовым облаком, эта планета была гравитационно рассеяна на более длинную орбиту.

- Руководствовались ли вы наблюдениями Чедвика Трухильо и Скотта Шеппарда транснептунового объекта 2012 VP113 в 2004 году?

- Мы опирались на их работу. То, что они нашли, называется аргументом перигелия многих орбит в поясе Койпера. Оказывается, что это только часть истории. Реальность на порядок проще и фундаментальней: дальнейшие орбиты в поясе Койпера смотрят примерно в одном и том же направлении. Их физические орбиты практически одинаковы. И именно этот фундаментальный момент привел к тому, что мы смогли рассчитать орбиту «Планеты 9».

- Как быстро вы надеетесь обнаружить планету с помощью телескопа Subaru? Ваши коллеги, например, профессор Хал Левисон, ждут не дождутся непосредственных наблюдений.

- Как быстро вы надеетесь обнаружить планету с помощью телескопа Subaru? Ваши коллеги, например, профессор Хал Левисон, ждут не дождутся непосредственных наблюдений.

- В принципе, результаты с одной ночи наблюдений мы получаем достаточно быстро. Проблема в том, что ночей нужно много: необходимо обследовать достаточно большую часть неба. Поэтому я думаю, если проинтегрировать, нам придется потратить два-три года, чтобы отыскать планету, которую мы предсказывали.

- У этой планеты могут быть спутники?

- Мы считаем, что да. Я и мои коллеги согласны, что нет причин, которые бы этому препятствовали. Можно ли их разглядеть в телескопе? Наверное. Но сложно…

- Не размышляли над тем, как назвать новую планету?

- Мы с Майком Брауном (Mike Brown, соавтор Константина Батыгина — прим. «Ленты.ру») считаем, что это лучше доверить мировой общественности. Решать не нам двоим. Опять же мы об этом пока не думали: у нас есть теоретическая модель, но планета не найдена астрономически.

- Могут ли в Солнечной системе обнаружиться другие планеты?

- В принципе, да. Нет ничего, что противоречит такой возможности. Но на данный момент мы не располагаем никакими данными, указывающими на то, что, кроме девятой планеты, есть еще что-то.

- Когда наблюдательная астрономия поставит точку в этом сюжете?

- Хороший вопрос. К середине XX века казалось, что наблюдательная астрономия завершила свою работу в Солнечной системе. Оказалось, что это не так.

В принципе, Солнечная система огромна, гравитационное поле Солнца доминирует очень далеко: доминанта кончается где-то после ста тысяч астрономических единиц, а мы видим маленькие объекты в поясе Койпера на расстоянии максимум восемьдесят астрономических единиц. Неизвестным остается еще огромное пространство.

- На Земле ведется строительство сразу трех крупнейших телескопов: Гигантский Магелланов телескоп (GMT), Тридцатиметровый телескоп (TMT) и Европейский чрезвычайно большой телескоп (E-ELT). Они пригодятся в подобных исследованиях?

- Названные вами проекты, безусловно, важны. Однако для поиска планет, подобных нашей, скорее подойдут телескопы типа Subaru, камера которых сделана так, чтобы покрывать большую часть неба. Тот же TMT будет хорош для характеризации и плох для поиска.

- Вдруг открытие девятой планеты не подтвердится?

Самый драматичный прецедент — это открытие Нептуна в 1846 году Урбаном Леверье (Urbain Le Verrier), который применял математические модели, похожие на те, что у нас сегодня. Но наша модель на порядок более детальная и сложная: она использует суперкомпьютеры.

А расчеты Леверье подтвердились за одну ночь наблюдений.

- Поддерживаете ли контакты с российскими коллегами?

- Я жил в России до 1994 года, после чего переехал с семьей в Японию, а затем в США. Я в основном теоретик, иногда общаюсь по e-mail с коллегами из России и русскими, работающими в США и других странах.

Российские СМИ я не читаю в силу того, что не хватает времени. Стараюсь заниматься исключительно наукой. Могу сказать, что в теоретической науке Россия остается сильной: есть много хороших ученых. На ум приходит история Михаила Лидова, который в 1950-х годах рассчитал эффект, который сейчас называется «резонанс Лидова-Козаи». Люди довольно долго не понимали, насколько этот эффект важен. Лидов на десятки лет опередил человечество, и такие ученые в России по-прежнему есть.

- Как долго вы работали над статьей про планету X, которая появилась в The Astronomical Journal?

- Мы взялись за эту задачу где-то полтора года назад, а статью написали в ноябре, завершив ее после ночи на телескопе.

- Как быстро удалось пройти рецензирование?

- Достаточно быстро. То есть после того, как мы подали статью в журнал, минуло два месяца, что очень мало для таких вещей.

Считаю, что arXiv.org и open-access журналы — один из главных трендов. Я стараюсь публиковаться в журналах именно этого формата или в тех, что сразу выкладывают статьи в open-access.

- Публикация статьи про открытие планеты в The Astronomical Journal — это принципиально?

- Мы решили не обращаться в Nature или Science. Мы хотели написать обо всем подробно, а формат этих журналов не позволяет такого.

- Не кажется ли вам, что влиятельные исследователи наподобие Стивена Хокинга вытесняют из СМИ других ученых?

- Честно говоря, последнюю статью Стивена Хокинга я читал исключительно периферически. Уверен, что она важная. Проблемы есть везде, но хорошую научную статью заметят всегда, кто бы ее ни написал.