«Резака, злобный резака!»

215 лет назад, 25 ноября 1810 года, родился великий русский хирург Николай Пирогов. Этот хирург, анатом и педагог не просто оперировал и учил, он перевернул представление о том, как спасать жизни, особенно в условиях войны. До него полевые госпитали были, по сути, приговором, но Пирогов принес туда анестезию, строгий порядок и гипсовые повязки, изменив судьбы огромного числа раненых и заложив фундамент современной военно-полевой хирургии. Его методы и идеи, некогда революционные, стали основой, на которой строится вся сегодняшняя практика. В «Лента.ру» вышла статья о человеке, который торопился жить, опережал свое время и прожил насыщенную жизнь.

«Господин Пирогов как-нибудь пришьет»

Октябрь 1854-го. Англо-французский флот бомбит Севастополь. Ночное небо трещит от взрывов, заглушая вопли раненых. Под непрерывным огнем, в вихре ада, работает хирург Николай Пирогов.

В доме, где он остановился, снарядом пробило крышу. Боковую комнату, где организовали перевязочный пункт, разрушило бомбой.

Девять дней напролет, пока враг бомбил Севастополь, Пирогов не покидал перевязочный пункт ни на минуту. Тысячи раненых прошли через его руки, и все это люди с тяжелейшими травмами. Его помощники сортируют больных, согласно его указаниям, по категориям.

По расхожей легенде, однажды на перевязочный пункт принесли обезглавленное тело солдата. Внесли в приемный покой со словами: «Ничего, господин Пирогов как-нибудь пришьет, авось еще пригодится наш брат-солдат». Это говорит о том, какую роль он играл в народном сознании уже тогда. Как Николай Чудотворец, но из плоти и крови.

Действовал он в настоящем аду. Танцевальный зал Дворянского собрания, что теперь стал госпиталем, превратился в морг. Когда-то этот пол натирали пчелиным воском, теперь он пропитался кровью раненых и убитых.

Оперируя при тусклом свете, Пирогов словно управлял оркестром жизни и смерти, проводя ампутации и спасая тех, кто казался безнадежным. По словам коллеги, доктора Каде, когда ассистенты появлялись на перевязочном пункте утром после короткого отдыха, Пирогов уже стоял за столом, окруженный фельдшерами и сестрами милосердия, продолжая непрерывную работу, несмотря на усталость и ужас, царившие вокруг. Оперировал он на открытом воздухе под бомбежками, в наскоро построенных шалашах из веток и соломы, всегда согнувшись в три погибели, стоя на коленях. На тех местах, где он оперировал, потом молились люди, так как считали эти места святыми.

Для Пирогова Крымская война стала битвой за каждую человеческую жизнь, в которой он олицетворял стойкость, гуманизм и преданность своему делу. Это 1854-й год. Ему исполнилось 44. Как он стал самым известным в мире русским хирургом?

«Грезил какую-то огромную звезду»

Николай Пирогов родился 25 ноября 1810 года. Тринадцатый, всего в семье Пироговых было 14 детей, из них выжило шестеро.

"Мне сказали, что я родился 13 ноября 1810 года [по старому стилю]. Жаль, что сам не помню. Не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго еще вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую", - писал

Николай Пирогов в книге «Вопросы жизни. Дневник старого врача».

Эта звезда и поведет его по жизни. Он помнил себя с семи лет: «Живо помню еще и теперь беличье одеяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, без которой я не мог заснуть, белые розы, приносившиеся моей нянькою из соседнего сада Ярцевой и при моем пробуждении стоявшие уже в стакане воды возле моей кровати».

Отчетливые воспоминания относятся к десятилетнему возрасту и связаны со смертью Наполеона. Призвание свое Пирогов осознал рано, очаровавшись работой доктора, что лечил его старшего брата. Сразу же стал играть в доктора, поражая родных одержимостью. Профессор Ефрем Мухин, друг семьи, стал ролевой моделью, ведь среди Пироговых отродясь врачей не было. Ученик потом превзойдет своего учителя.

Не по годам развитый мальчик читал с шести лет, найдя в этом занятии свое счастье. К раннему овладению грамотой подтолкнули модные в 1815-1817 карикатуры на французов. Чтение навсегда останется его главным опьяняющим средством, к остальным способам снять стресс он так и останется равнодушным. В зрелости Пирогов сделал вывод, что раз он не гедонист, вся неуемная энергия пошла в призвание. Можно лишь добавить, что в тридцать лет увлечется курением сигар, но это от нервной работы.

«Вырезал, к общему удовольствию»

Жизнь его развивалась стремительно. В 12 лет читал взрослые книги, с особым интересом — фривольные места. Как отмечал сам Пирогов, половое созревание наступило у него рано. Но и эта энергия сублимировалась в науку. Рано повзрослел он еще и потому, что в это время семья разорилась, да и отца он лишился очень рано.

Жизнь его развивалась стремительно. В 12 лет читал взрослые книги, с особым интересом — фривольные места. Как отмечал сам Пирогов, половое созревание наступило у него рано. Но и эта энергия сублимировалась в науку. Рано повзрослел он еще и потому, что в это время семья разорилась, да и отца он лишился очень рано.

В 13 лет Пирогов поступил на медицинский факультет Московского университета. Многие источники пишут, что поступил в 14, но на самом деле ему было «почти 14», и еще два года ему приписали.

Приняли отрока благодаря стараниям профессора Мухина, который служил там деканом, и именно Мухин приписал Николеньке недостающие годы. Учиться было одновременно скучно и весело. Скучен сам процесс обучения, веселы студенческие проказы, тем более что все товарищи были старше и с удовольствием делились запретными темами. Об этих шалостях, об этих взрослых уроках, впоследствии вспоминал Пирогов с трепетом.

Нет, не разочаровался он в призвании, ведь быстро все усваивал и отмечал отсталость отечественной медицины. За его темпами развития она просто не поспевала. Ни медицина, ни методика преподавания. Он еще расчистит эти авгиевы конюшни.

За четыре года студенчества на настоящей операции Пирогов побывал лишь дважды. Имея развитое воображение, он компенсировал это своеобразными играми.

«На святках у одних знакомых вздумал потешить присутствующих молодых людей демонстрациею на одном из них виденной мною недавно операции: я достал где-то бычачий пузырь, положил в него кусок мела, привязал пузырь между ног, в промежности одного смиренника между гостями, пригласил его лечь на стол, раздвинув бедра, и, вооруженный ножом и каким-то еще — не помню — домашним инструментом, вырезал, к общему удовольствию, кусок мела», — описывал Пирогов.

«Пора костям и на место»

Николай Пирогов опережал свое время, и это наложило отпечаток на всю его судьбу. Также в этой динамике отражена эпоха. В России, особенно во второй половине XIX века, все развивалось стремительно, наверстывая многовековое отставание: оружейная тема, химия, медицина, литература, общественная мысль.

В 1828-м Пирогов закончил курс врачебных наук, получив степень лекаря. Ему едва исполнилось восемнадцать.

После университета он отправился в Дерпт (ныне Тарту), в профессорский институт, где под руководством знаменитых профессоров готовился к академической карьере. Следующие четыре года дневал и ночевал в прозекторской, оттачивая свои навыки и компенсируя нехватку практики в годы студенчества. Большую часть жалования тратил на покупку нужных книг и опыты на животных. Штатных подопытных ему не хватало, и он ездил по соседним деревням, скупая живность. Жертвовал всем ради науки и знания. Имея безграничные амбиции в профессии, в юности Пирогов считал, что проживет мало и умрет молодым.

Судьба, вопреки опасениям, связанным со слабым здоровьем, отпустила ему 71 год, и их Пирогов использовал по максимуму. В 22 года защитил докторскую «Является ли перевязка общей подвздошной артерии при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством?», став первым русским профессором Дерптского университета. Возглавил кафедру в том возрасте, когда многие только начинают профессиональный путь.

В 1833-м уехал в Германию. В Берлине и Геттингене двадцатитрехлетний доктор учился у мировых светил. Три года перенимал передовой опыт и разрабатывал собственные методики.

В 1836-м занял должность профессора хирургии в Дерпте. Там он и стал хирургом. Сначала же хотел специализироваться на физиологии. Физиологом был, в конце концов, его наставник и ролевая модель Ефрем Мухин.

Потом взгляд Пирогова упал на анатомию, ведь ее он знал отлично. Но вскоре задумался. Если концентрироваться на одной анатомии, то, скорее всего, придется иметь дело лишь с трупами. И физиология, и анатомия воплощались в хирургии. Поэтому он выбрал хирургию. В этом качестве Пирогов прославился на весь мир. Но не славы ради все это затевалось.

«Казались немцы надутыми и натянутыми»

В период с 17 до 30 лет его окружали иностранцы. За границей жил в еще более гордом одиночестве. Многие годы прошли среди людей другой культуры и ментальности.

Однако привязанность к отчизне Пирогов не потерял, как писал он сам: «…а потерять в ту пору было легко: жилось в отчизне не очень весело и не так привольно, как хотелось жить в 20 лет. Не родись я в эпоху русской славы и искреннего народного патриотизма, какою были годы моего детства, едва ли бы из меня не вышел космополит; я так думаю потому, что у меня очень рано развилась вместе с глубоким сочувствием к родине какая-то непреодолимая брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму».

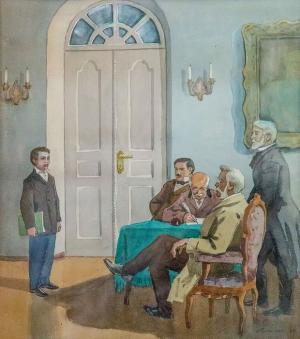

Брезгливость к хвастовству и шовинизму позволяла ему диагностировать все гнилые места отечественной медицины и системы в целом и безжалостно вырезать их. Этот момент хорошо отражен в советском биографическом фильме. В сцене разборок главного героя с чиновником последний с сожалением говорит молодому правдорубу: «Ну почему не можете жить со всеми в мире, Николай Иваныч, с вашим знанием, с вашим именем, с вашим талантом?» — «Не могу жить в мире с теми, для кого больница — это казарма, а больной всего лишь скучный предмет для переписки бумаг», — отвечает Пирогов, и в спину ему летит едкая реплика: «Резака, злобный резака!»

Многие реплики взяты из посмертно изданного дневника Пирогова, но на экране в исполнении актера Константина Скоробогатова приобретают особую убедительность.

А что же иностранцы? В юности Николай Пирогов с предубеждением относился к немцам и, напротив, ценил французов.

«В первые годы немцы и все немецкое производили на меня какое-то удручающее впечатление. Мне казались немцы надутыми и натянутыми педантами, свысока, недоброжелательно и с презрением относящимися ко всему русскому», — писал Пирогов в дневнике.

Мерил иностранцев и по профессиональной мерке: «И надо сказать правду, немецкая наука того времени — между прочими, конечно, и врачебная — была не очень привлекательна для молодого русского».

Пирогов ценил отдельных выдающихся немцев, французов, русских. Мастеров в своей области. По гроб жизни был обязан физиологу Ефрему Мухину, хирургу Ивану Мойеру, анатому Христиану Модеру и другим соотечественникам.

Что-то почерпнул по анатомии и оперативной хирургии у Фридриха Шлемма, по хирургии — у Иоганна Руста, У Карла Грефе — по глазной хирургии, у Диффенбаха — по оперативной хирургии. Обменивался знаниями и опытом с французами Лисфранком, Амюссом, Альфредом Вельпо. Хирург Конрад Лангенбек научил действовать скальпелем как скрипичным смычком, а не резаком, сформировав фирменный пироговский стиль, который во всем блеске проявится на фронте.

Но Пирогов отдавал себе отчет в том, что в целом мировая медицина середины XIX века — это косность и мрак, посреди которого сияют вот такие бриллианты. И что нужно делать свое дело, засучив рукава, «на все сто». Некоторые из зарубежных светил считали Пирогова большей звездой медицины, чем они сами.

«Нет сомнения, что выдающийся французский военный хирург и анатом Вельпо не покривил душой, когда говорил Пирогову, что "не вам у меня учиться, а мне у вас", о чем без ложной скромности вспоминал сам Пирогов, описывая в своем "Дневнике" далекую парижскую встречу», — писал исследователь Николай Фомин.

Ледяная анатомия по Пирогову

В 1840 году — Пирогову тогда исполнилось 30 лет — его пригласили в Санкт-Петербург, в Медико-хирургическую академию, где он возглавил кафедру госпитальной хирургии. Здесь он развернул масштабную деятельность, результаты которой ощутимы до сих пор.

В 1840 году — Пирогову тогда исполнилось 30 лет — его пригласили в Санкт-Петербург, в Медико-хирургическую академию, где он возглавил кафедру госпитальной хирургии. Здесь он развернул масштабную деятельность, результаты которой ощутимы до сих пор.

От Николая Пирогова тянутся ниточки ко всей советской и современной отечественной медицине. Достаточно задать вопрос любому уважаемому специалисту о том, кто такой Пирогов, и в ответ получишь рассказ, который растянется на много часов.

С 1840 по 1847 год Пирогов, собрав большую команду, работал над созданием своего знаменитого атласа ледяной медицины. Этот титанический труд до сих пор используется для сверки результатов МРТ. Полное его название — «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях».

«При расшифровке срезов МРТ, особенно в областях, насыщенных большим числом анатомических образований со сложной и изменяющейся по протяжению сегментов топографией, основным источником анатомической верификации прижизненной картины являются литографические изображения препаратов Пирогова, выполненных в покойницкой Обуховской больницы Петербурга», — пишет исследователь Николай Фомин.

Профессор, доктор медицинских наук Игорь Богорад во время подготовки материалов к переизданию атласа Николая Пирогова «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное человеческое тело в трех направлениях»

Целые сюжеты в печатном слове и на экране посвящены этому атласу. А суть в том, что Пирогов первым додумался замораживать трупы и распиливать их, изучая все фрагменты в подробностях и перерисовывая их. Тогда, в сороковых годах XIX века, бушевала эпидемия холеры, и в трупах недостатков не было. Годами Пирогов и его коллеги распиливали трупы и перерисовывали фрагменты. В отсутствие каких бы то ни было технологий. И до сих пор этот атлас считается самым авторитетным в мире, до сих пор используется как вспомогательное к МРТ средство.

«Война — это травматическая эпидемия»

"Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда", - писал Лев Толстой в своих «Севастопольских рассказах». Когда Николай Пирогов прочитал эти строки, он понял, что это в полной мере отражает его кредо. А ведь с Толстым они познакомились на фронтах Крымской войны. И именно на войне выкристаллизовались все профессиональные и человеческие качества Пирогова.

С февраля по ноябрь 1847-го проходила Кавказская кампания. Хирургу исполнилось 37 лет. И он обладал колоссальным багажом и опытом. К этому времени он не только досконально изучил человеческое тело, но и знал, как спасти человека, не навредив ему. Еще он знал, что по-старому делать операции больше нельзя.

Тогда операции проводились в основном «на живую». Традиционные анестетики в виде спирта, маковой настойки или оглушения деревянным молотком по голове действовали слабо, многие больные умирали от болевого шока. Пирогов прервал эту порочную практику. На Кавказ его послали «для указания врачам тамошнего края способов применения употребления эфира при хирургических операциях». Впервые в истории военно-полевой хирургии он массово применил эфирный наркоз, превратив операцию из пытки в спасение. Единичные случаи такой практики встречались за границей, но массово его стал применять именно Пирогов.

Сначала он испытал действие эфира на животных, затем, на свой страх и риск, — на себе. Если бы он неверно рассчитал дозировку, никакого внедрения массового эфирного наркоза не было бы, или прогресс откатился бы на десятилетия. Но Пирогов использовал по максимуму волю, интуицию и интеллект. В совокупности эти качества дали революционный результат. Многие раненые боялись наркоза. И в таких случаях Пирогов говорил: «Хочешь увидеть прекрасный сон, после которого ты проснешься здоровым?» Все хотели, и большинство действительно просыпалось на пути к выздоровлению.

В 1854-м он отправился в самое пекло войны — в Севастополь. Именно там он стал легендой. Там он не просто оперировал, но и выступил реформатором, организатором медицинской службы в условиях осады. Доподлинно неизвестно, сколько русских солдат спас Николай Пирогов в Крымской войне. По официальным данным, он провел более 10 тысяч операций под общим наркозом. То есть число спасенных им душ исчисляется тысячами. И это только Крымская война. А ведь на склоне лет, невзирая на свои хронические болячки, он поехал еще на Русско-турецкую 1877-1878 годов.

В Крыму же Пирогов организовал военно-полевой госпиталь, внедрил систему сортировки раненых (триаж), согласно которой больные и раненые делились на четыре категории — от безнадежных до легкораненых, что ускорило работу и спасло многие жизни.

Там он широко применял эфирный наркоз, разработал гипсовую повязку, внедрил в России институт сестер милосердия — то самое низшее звено, которое его боготворило и которое он ставил очень высоко. В этом плане его называют пионером феминизма, и в этом плане Россия тогда опережала все передовые страны. Появление медсестер в больницах — заслуга Пирогова.

Сам он, как и Лев Толстой, называл войну великим бедствием. Более того, фраза Пирогова «война — это травматическая эпидемия» вошла во многие мировые учебники по хирургии.

Послевоенные годы

После окончания Крымской войны жизнь Пирогова вошла в более спокойный этап, хотя не менее значимый для науки. Он посвятил себя педагогике, формированию кадров, реформам образования. Действовал локально, мыслил глобально и добился таких результатов и сдвигов, которых не добивался ни один человек до него.

В 1856 году Пирогова назначили на должность попечителя Одесского учебного округа, где он занялся перестройкой госпитальной и учебной сети. Он внедрял санитарные правила, упорядочил учет, обучал медперсонал — в общем, на практике применял весь тот опыт, что получил в Севастополе.

Эти усилия сделали его лидером педагогической мысли в южном крае, но одновременно привели к острым конфликтам с местной администрацией и политиками. В результате в 1861 году он был назначен членом Главного правления училищ — то есть его перевели из оперативной администрации округа на экспертно-совещательную работу. Через два года этот орган и вовсе упразднят, а Пирогова оставят в пожизненном качестве при Министерстве народного просвещения.

С 1863 года и до последних дней Николай Пирогов продолжал активно трудиться на общественном поприще. Он жил в своем небольшом имении Вишня близ Винницы, где организовал бесплатную больницу для нуждающихся. Оттуда он отлучался лишь для чтения лекций или заграничных командировок, будучи членом нескольких иностранных академий. К концу 1870-х годов его авторитет в России и мире достиг небывалых высот, в том числе благодаря его активному сотрудничеству с Красным Крестом — по приглашению этой организации он побывал на фронтах франко-прусской войны.

Однако колоссальные нагрузки и стрессы предыдущих десятилетий сказывались на здоровье великого хирурга, оно резко ухудшалось. По мере угасания физических сил его общественная деятельность постепенно шла на спад, и Пирогов все больше углублялся в себя. Он обнаружил, что у него накопилось немало вопросов, не связанных с профессиональной деятельностью: это были вопросы жизни и смерти, бессмертия, веры, глубокие экзистенциальные проблемы.

В ноябре 1879-го Пирогов садится за написание «Воспоминаний», углубляясь в прошлое и приходя к некоторым важным выводам, подводящим итоги его жизни.

Общественное признание росло стремительно, будто бы ему старались напоследок воздать должное за все предыдущие 50 лет, но здоровье Пирогова уже трещало по швам.

Он мучился от сильных болей и был вынужден принимать морфий. В мае 1881-го его ученик Николай Склифосовский диагностировал у Пирогова рак верхней челюсти. Эта страшная новость обострила его обращение к высшим вопросам, что нашло глубокое отражение в его «Воспоминаниях».

"Веру я считаю такою психическою способностью человека, которая более всех других отличает его от животных. Чувственные и умственные зачатки у животных наблюдаются, а вот вера — нет. Сомнение — вот начало знания; безусловное доверие к избранному идеалу — вот начало веры; нет нужды, если он будет абсурдом; истинно верующему нет дела до результатов положительного знания". Николай Пирогов («Вопросы жизни. Дневник старого врача»).

27 октября состояние его здоровья ухудшилось настолько, что доктор пришел к выводу о неточном диагнозе лечащих врачей, включая Склифосовского, что повлияло на неверный ход лечения. Умер Николай Пирогов 23 ноября 1881 года.

***

Задолго до мавзолея Ленина сделали мавзолей Пирогова. Это вообще первая и последняя мумия царских времен.

Мавзолей находится в семейном склепе, в селе Вишня под Винницей, и до сих пор цел. Тело Пирогова, как отмечают специалисты, не было тронуто тлением и долгое время сохранялось в первозданном виде. Мавзолей грабили, во время Великой Отечественной он находился на грани уничтожения, в 1945-м провели ребальзамирование. Сейчас ребальзамирование проводят раз в пять-семь лет.

Нетленность Пирогова — одна из загадок истории. Верующие исследователи считают, что все это благодаря тому, что он обратился к вере в зрелые годы, другие считают это наградой за миссию по спасению людей, которую он считал делом всей своей жизни. В одном все сходятся: это был крайне неординарный человек, один из лучших как в свое время, так и во всей истории. И фраза «…умер, но дело его живет» применима к Пирогову как ни к кому другому.

- Подробнее о «Резака, злобный резака!»

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии