Перспективы сибирской «нефтянки»

Конгресс «ИНТЕРЭКСПО ГЕОСибирь-2016» проходит в Новосибирске уже в двенадцатый раз. И за эти годы превратился в одно из крупнейших в России событий подобного рода, приобрел широкую международную известность.

В этом году, по словам организаторов, было решено сделать акцент на проблемах и перспективах нефтедобывающего комплекса Западной Сибири. Неудивительно, что одним из центральных мероприятий конгресса стала международная научная конференция «Недропользование. Горное дело. Направление и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология».

В ее рамках запланировано несколько десятков докладов, разделенных по профильным секциям. На одной будут обсуждать направления поиска новых месторождений, на второй – научное обеспечение методов геологоразведки и геоэкологию. На третьей – вопросы экономики нефтегазового сектора. В числе докладчиков – ученые со всей России, от Санкт-Петербурга и Москвы до Иркутска.

Разнообразие тематики и «география» выступающих дают основания ждать значительных научных и прикладных результатов от этой конференции, считает один из ее организаторов, академик РАН Алексей Конторович. А одним из главных направлений развития нефтедобычи в Сибири ученый считает Баженовскую свиту. Правда, для этого предстоит решить ряд непростых задач:

– Наши работы показали, что те технологии добычи сланцевой нефти, которые разработаны в США, в условиях Баженовской свиты будут работать ограниченно. В лучшем случае 5-10 % баженовской нефти можно добыть с этими технологиями, а для нормальной эффективной работы свиты нужно создание принципиально новых технологий.

Наша справка: Баженовская свита — группа нефтесодержащих пластов горных пород в Западной Сибири площадью около 1 млн квадратных километров. Содержит трудноизвлекаемую нефть: глубина залегания слоя толщиной в несколько десятков метров составляет два-три километра. Запасы оцениваются в 10-30 млрд тонн.

Впрочем, этим сегодняшние проблемы западносибирского нефтегазодобывающего комплекса не исчерпываются. С одной стороны, низкие цены на сырье стали устойчивым мировым трендом последних лет. И если раньше стоимость технологических решений не сильно волновала наши компании (затраты с лихвой окупались), то сейчас она становится решающим фактором в области модернизации. Второй негативный момент – западные санкции, которые затрудняют как приобретение оборудования, так и привлечение иностранный компаний в качестве инвесторов в совместные проекты (что прежде случалось не раз).

– Нам остается только один путь – возрождать свое производство, опираться на собственные технологии. Причем, эти технологии должны быть никозатратными, только так мы сможем избежать серьезного кризиса в этой отрасли, – уверен академик РАН Михаил Эпов.

Одно из направлений работы – повышение эффективности нефтедобычи. В качестве примера академик привел следующие цифры: в России на то, чтобы пробурить скважину глубиной полтора-два километра уходит от года до двух, а в Китае – не больше семидесяти дней. Эта разница потом заметно сказывается на себестоимости каждого барреля «черного золота».

Говорили на конференции и о стратегии государства. А точнее – о значении программы реиндустриализации нашей экономики.

– Уровень нефтедобычи должен определяться рыночной конъюнктурой, – уверен Алексей Конторович. – Если цены делают добычу нефти и газа выгодной, надо их увеличивать, а если наоборот, то можно и притормозить. Нефть в земле миллионы лет пролежала, может и подождать еще пару лет, пока цены на нее не вырастут. Но это возможно только, если бюджет не имеет критической зависимости от «нефтедолларов». А если нечем платить пенсии и зарплаты, содержать армию и «социалку», то приходится продавать нефть по любой цене, даже в убыток.

Такой подход негативно сказывается и на экономике страны в целом, и на состоянии самого нефтегазодобывающего комплекса, который лишается средств на модернизацию и развитие. От использования устаревшего оборудования себестоимость растет еще больше, доходы снова падают и получается замкнутый круг… И вырваться из него получится только, если вся экономика перестанет быть «нефтезависимой».

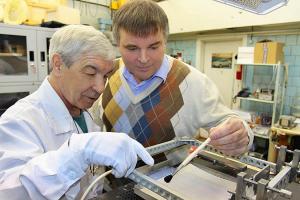

В принципе, нам, так или иначе, придется пройти через этот процесс, вопрос только в том – насколько он окажется болезненным. И как скоро удастся преодолеть последствия ухода от «нефтяной иглы». Существенную помощь в последнем готова оказать наша наука. Тем более что ученые Новосибирска участвовали в деле разведки и исследования ресурсов Западной Сибири на протяжении всех этих лет. И сегодня академик Эпов с полным правом может говорить:

– В каждой капле нефти, в каждом миллилитре газа из Западной Сибири, поступающих на российский и мировой рынки, есть заслуга и нашей науки.

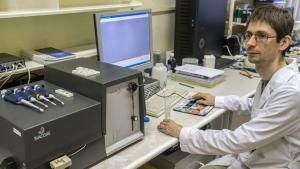

Наука готова поддерживать эту традицию и дальше. С одной стороны, институты СО РАН сегодня обладают самым большим массивом знаний о географии и геологии нашего мегарегиона. А с другой – налицо процесс «омоложения» кадров, идущий в отечественных науках о земле, это было видно и по числу молодых докладчиков на проходящей конференции.

Георгий Батухтин

- Подробнее о Перспективы сибирской «нефтянки»

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии