PR-директор Московского Физтеха о научных коммуникациях как профессии будущего.

У меня есть один любимый риторический прием для публичных выступлений о научном пиаре – он не подводил меня еще ни разу. Всякий раз, когда я рассказываю перед аудиторией о том, чем мы занимаемся на работе, я прошу присутствующих в зале: "Поднимите руки, кто из вас слышал о проекте под названием Большой Адронный Коллайдер?" Руки поднимают примерно… все.

Тогда я спрашиваю: "А кто из вас слышал про проект под названием NICA?" Тут руку не поднимает примерно никто – ну либо в особенно продвинутых или специализированных местах один-два человека. Соотношение сто к одному наблюдается в любой аудитории – что с московскими биологами, что с норильскими школьниками, что с питерскими журналистами, что с долгопрудненскими студентами (хотя казалось бы).

NICA, – рассказываю я тогда, - это «младшая сестра» того самого большого адронного парня из швейцарского ЦЕРНа. Это тоже ускоритель, и тоже встречных пучков, на нем будут изучать кварк-глюонную плазму (не волнуйтесь, вы не обязаны это знать, можете просто запомнить, что человечеству это надо), и строится он в Дубне. Дальше я делаю драматическую паузу и задаю аудитории вопрос: Вот скажите, почему, находясь в России, мы все до единого знаем про какой-то далекий и непонятный коллайдер в Швейцарии, но ничего не знаем про аналогичный проект, наш собственный, который находится в ста километрах от Москвы? Ну почему? После этого всегда начинается интенсивное обсуждение в ключе «Да потому что в России нет науки» и «Минуточку, в России великая наука, а вы просто не в теме».

«В России нет науки»

Тезис «В России нет науки» наверняка встретится вам не раз – и в этом тексте, и в жизни. И раз уж вы читаете эту колонку, для меня важно, чтобы вы твердо знали: он неверен. Чем больше я соприкасаюсь со сферой науки, тем больше осознаю – она у нас есть, и она реально крута.

Я осознаю это, когда биофизик из университета Южной Калифорнии говорит мне в интервью: «Конечно, международный центр исследования старения должен быть здесь, на Физтехе, в России ведь самая мощная биофизика». Я понимаю это, когда наши ребята из лаборатории нанооптики и плазмоники патентуют свой биосенсор в США, потому что никто в мире раньше них не догадался использовать для повышения чувствительности оксид графена.

Я понимаю это, когда колонку нашего ученого Александра Родина об исследованиях Венеры публикует Scientific American – оказывается, пока весь мир сходит с ума по Марсу, никто лучше России не успел освоить климат и особенности поверхности второй от Солнца планеты, а там они даже побогаче и поинтереснее. Сейчас мне положено все это понимать, я работаю в крупном научном центре. А буквально три года назад я сама искренне полагала, что в России науки нет. Теперь же, когда я работаю с ней напрямую, я знаю, почему о ней не все знают. Потому что в массе своей российская наука до сих пор упрямо молчит.

Национальное достоинство

Мой риторический приём про проекты LHC и NICA на самом деле не очень корректный и весьма манипулятивный, в лучших традициях отечественной публичной риторики. В этом я легко признаюсь, потому что использую его только для одной цели – возбудить аудиторию, воззвав к чувству национального достоинства, – для этого, как известно, рациональных аргументов много не надо.

На самом деле (и я об этом всегда честно рассказываю после дискуссии) у всем известного Большого адронного коллайдера объективно было гораздо больше времени попиариться, чем у Ники. Его начали строить в Швейцарии в 2001 году (дубнинскую Нику – только в 2016), придумали и заговорили о нем почти за двадцать лет до этого, в 2008 году его запустили, а в 2012 году громко открыли бозон Хиггса, который завершил так называемую Стандартную модель (это тоже мало кто понимает до конца, просто запомните: для человечества это важно).

О начале строительства NICA в Объединенном институте ядерных исследований объявили в марте этого года – то есть вот буквально два месяца назад, а до этого тоже чуть-чуть говорили о ней публично, примерно года с 2010, просто кроме планов говорить тогда еще было особо не о чем…. Да, все это так. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что между ЦЕРНом и ОИЯИ, Женевой и Дубной, Швейцарией и Россией это не единственное и совсем не главное различие.

Я родом из коммуникаций и работаю в них шесть лет. Я осознанно пришла работать в сферу науки, чтобы хоть немного развеять у общественности заблуждение о том, что в России её нет. С наукой в России все неплохо. А с чем пока плохо, так это с научными коммуникациями.

Облако Путина

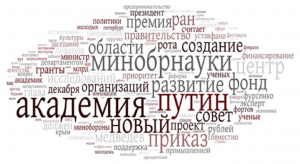

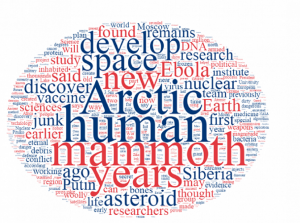

В начале 2014 года, когда я еще работала в SPN Communications, мы как-то раз вместе с руководителем департамента аналитики Олегом Муковозовым решили для тендера РВК посмотреть, что происходит с наукой в российских СМИ. Взяли массив публикаций за предыдущий год, отфильтровали по словам «наука, научный», вывели наиболее частотные слова, которые их окружают, и увидели вот такую картину:

Это не очень корректная, зато очень красивая и показательная картинка, потому что, как видите, в ней нет ни одного слова про саму науку. Ни космоса, ни мозга, ни новых материалов, ни мамонтов, ни метеоритов, ни даже, прости господи, нефти. Для всех, кто на тот момент работал в науке, причины были бы очевидны: в 2013 году реформировали Российскую академию наук – вот откуда в этом облаке так много указа, приказа и рубля. Ну и главное, по этому облаку получается, что реформа РАН в медиаполе тогда не просто была – она была почти единственным, о чем российские СМИ вообще писали в контексте науки.

Это не очень корректная, зато очень красивая и показательная картинка, потому что, как видите, в ней нет ни одного слова про саму науку. Ни космоса, ни мозга, ни новых материалов, ни мамонтов, ни метеоритов, ни даже, прости господи, нефти. Для всех, кто на тот момент работал в науке, причины были бы очевидны: в 2013 году реформировали Российскую академию наук – вот откуда в этом облаке так много указа, приказа и рубля. Ну и главное, по этому облаку получается, что реформа РАН в медиаполе тогда не просто была – она была почти единственным, о чем российские СМИ вообще писали в контексте науки.

Выглядело все это так, будто у сверхдержавы, которая запустила человека в космос, породила таблицу Менделеева, изобрела радио и лампочку накаливания, получила Нобелевскую премию за открытие сверхтекучести гелия, потом за объяснение этой самой сверхтекучесть и за теорию цепных реакций [здесь могла быть ваша реклама, но она тут моя, потому что я пишу эту колонку, а я работаю в Московском Физтехе: дело в том, что три последних нобелевских лауреата, великие советские ученые Петр Капица, Лев Ландау и Николай Семенов, Физтех как раз и основали] – так вот, получается, что в этой великой стране о науке и рассказать-то нечего?

«Поня-я-ятно теперь, говорили недовольные, почему по уровню научной грамотности население России отстает от Венгрии и Словении, почему двое ученых, которые в 2010 году получили Нобелевскую премию за открытие графена, носят имена Андрей и Константин, но считаются при этом британскими учеными [здесь опять могла быть ваша реклама, и снова она наша: нобелевские лауреаты Гейм и Новоселов – выпускники Московского Физтеха]. Понятно, почему из страны утекают мозги». В общем, пока люди вне сферы продолжали считать, что в России нет науки, люди внутри сферы науки и образования потихоньку начинали задумываться.

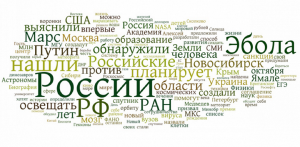

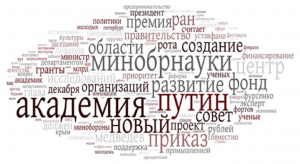

Если вы очень внимательны и очень догадливы, то вы посмотрите на предыдущее облако еще раз и скажете: погодите, но почему вы выбрали как ключевые слова «наука / научный»? Ведь в новости или аналитической статье про научное открытие скорее всего не будут писать слово «наука». Вы будете абсолютно правы. Мы догадались об этом чуть позже, и начали смотреть повестку по словам «наука / научный / ученые». Картинка стала выглядеть несколько более валидно:

Впрочем, оговорюсь, что это облако (в котором, как видите, есть уже и Эбола, и мозг, и космос, и даже шрифт Путина стал чуть меньше) было сделано уже по итогам 2014 года. То есть оно отличается от предыдущего не только из-за слова ученые, а еще и из-за того, что в 2014 году запустились N+1 и Кот Шредингера, с новыми силами начали работать Коммерсант Наука, Polit.ru и Scientific Russia, в нескольких флагманских научных организациях (вроде Института биоорганической химии РАН, Первого меда и МФТИ, где я сейчас работаю) появились первые профессиональные пресс-службы, активизировались с точки зрения пиара и популяризации наукоёмкие госкорпорации – Росатом, Роскосмос, Роснано, которые до сих пор задают тон на этом маленьком рынке.

Впрочем, оговорюсь, что это облако (в котором, как видите, есть уже и Эбола, и мозг, и космос, и даже шрифт Путина стал чуть меньше) было сделано уже по итогам 2014 года. То есть оно отличается от предыдущего не только из-за слова ученые, а еще и из-за того, что в 2014 году запустились N+1 и Кот Шредингера, с новыми силами начали работать Коммерсант Наука, Polit.ru и Scientific Russia, в нескольких флагманских научных организациях (вроде Института биоорганической химии РАН, Первого меда и МФТИ, где я сейчас работаю) появились первые профессиональные пресс-службы, активизировались с точки зрения пиара и популяризации наукоёмкие госкорпорации – Росатом, Роскосмос, Роснано, которые до сих пор задают тон на этом маленьком рынке.

О коммуникациях задумалось Министерство образования, задумались инициативные группы и даже отдельные граждане – например, журналисты, которые поуходили из крупных изданий, чтобы стартовать собственные маленькие научно-популярные СМИ. В общем, как говорится, пошла движуха.

Как и во многих других странах, где хорошо развита наука (правда, в отличие от них, только сейчас), в России наконец начался дискурс о важном аспекте науки – оказалось, что ее надо не только делать, но и рассказывать о ней. А то работаем-работаем, а как будто все зря.

Наш коллега Дима Мальков, который руководит научными коммуникациями в Университете ИТМО, любит цитировать научного советника правительства Великобритании Марка Уолпорта: «Science is not finished until it's communicated». А журналист Илья Ферапонтов, который занимался научными коммуникациями в РИА Новостях, Роскосмосе, Роснано и РКЦ, недавно учил наших студентов писать научные новости и высказал такую мысль: «Наша конечная цель – чтобы научная новость перешла из категории soft news в категорию hard news». То есть наука – большая и важная часть общественной жизни, и ученые должны быть полноценными участниками публичных коммуникаций.

Модель для сборки

Позиция Уолпорта – это в чистом виде европейская философия научных коммуникаций. Назовем ее философией публичной отчетности: наука живет на деньги налогоплательщиков, значит, они ее стейкхолдеры. Потрудитесь же, господа ученые, рассказать своим стейкхолдерам, на что вы тратите их деньги и что получается в результате, а то денег больше не дадут.

Именно этим мотивом движим тот самый ЦЕРН, который так успешно рассказывает о себе общественности по всему миру. Есть другая философия научных коммуникаций, грубо говоря, восточная. Наверное, не весь восток так живет, но совершенно точно так живет Китай. В нем научные коммуникации – это государственный заказ. За что население платит деньги, самому населению знать не обязательно, а вот как действует птичий грипп и почему престижно работать в сфере космоса – это народу знать полезно, поэтому надо это популяризировать.

Что именно популяризировать, определяют не научные институты, а государственная политика, для этого в 2002 году в Китае приняли закон «О популяризации науки и техники». А, например, в США – как в Европе, только пожестче. Недавно мы с редактором ТАСС-Наука и основателем портала «Чердак» Сашей Борисовой общались с главным редактором журнала American Scientist Джейми Верноном, который рассказывал, как научные коммуникации устроены в США.

К своему удивлению мы узнали, что это до крайности политизированная область. «Как и весь пиар, научный пиар стоит на службе у политической гонки – политики используют дискурс о глобальном потеплении, альтернативных источниках энергии и пилотируемой космонавтике в целях завоевания голосов на выборах». Когда мы рассказали Джейми, что в России популяризацией науки по большому счету занимаются ради патриотической духоподъемности и чтобы дети шли учиться и работать в науку, он сказал: «Звучит гораздо милее и осмысленнее, но я не представляю, как это могло бы работать у нас».

Как выстроятся научные коммуникации в России – по китайской модели (она же советская), по европейской или, чем черт не шутит, по американской? Очень интересно будет посмотреть на то, что будет происходить в этой сфере лет через десять. Потому что, с одной стороны, устройство нашей сегодняшней общественной системы располагает скорее к советско-китайской модели, - а с другой стороны именно сейчас, и это отчетливо видно, те, кто в сферу научных коммуникаций приходят, ее больше всего определяют. Я вижу в нашей сфере меньше классических русских «пресс-секов», а больше пиарщиков из бизнеса, которые уверены, что коммуникации – это сервисная функция, и ровно так к ней и подходят: дают ученым понять, что работают на них и ради них, чтобы им было удобно, чтобы они попадали в медиа и получали от этого удовольствие.

В одном я уверена – маховик научных коммуникаций в России запущен и раскачивается все сильнее, государство развивает и науку, и ее популяризацию, так что в ближайшие годы процесс уже не остановить. Рынок труда в сфере научного пиара в целом невелик и ограничен – но пока он на подъеме, и он будет расти еще несколько лет. В нем есть деньги, прекрасный контент и куча амбициозных задач. Поэтому я и называю это профессией будущего. Приходите в нее, пока не поздно.

Что надо будет делать?

В ближайшие несколько лет – ни много ни мало создавать рынок и менять культуру. Даже в продвинутых местах (вроде университетов 5-100, современных научных институтов, таких, как ИППИ РАН, или госкорпораций) необходимости коммуникаций почти никто заранее не понимает – пока туда не придут специалисты, которые не только знают свое дело, но умеют понять другую культуру.

В ближайшие несколько лет – ни много ни мало создавать рынок и менять культуру. Даже в продвинутых местах (вроде университетов 5-100, современных научных институтов, таких, как ИППИ РАН, или госкорпораций) необходимости коммуникаций почти никто заранее не понимает – пока туда не придут специалисты, которые не только знают свое дело, но умеют понять другую культуру.

Первое, что вы почувствуете, когда придете в научную организацию, где никогда не было системной коммуникационной функции – это что вам не рады. Никто не будет понимать, с какой стати вы мешаете ученым спокойно жить и почему вам еще платят за это деньги. Ученые (некоторые) будут демонстрировать вам, что вы недостойны ходить по земле, потому что ничего не понимаете в науке, и жаловаться, что вы слишком все упрощаете. А журналисты (некоторые) будут считать, что вы даете им неудобоваримый, слишком сложный контент. К этому просто надо относиться спокойно – так и должно быть, все это часть вашей миссии. Однако – временная. Такое положение дел не должно продолжаться слишком долго – иначе можете признать, что у вас не получилось.

Дайте себе полгода-год, в течение которых вам нужно переломить такое отношение к коммуникационной функции. Внутри организации вам нужно найти и завербовать сторонников (они там есть, они ждут вас, найдите их), сделать несколько историй успеха и на их примере показать остальным, что попадать в СМИ весело и несложно. Журналистам нужно показать, что вы понимаете их форматы, и что именно у вас есть контент и эксперты, которые им нужны.

Дайте себе полгода-год, в течение которых вам нужно переломить такое отношение к коммуникационной функции. Внутри организации вам нужно найти и завербовать сторонников (они там есть, они ждут вас, найдите их), сделать несколько историй успеха и на их примере показать остальным, что попадать в СМИ весело и несложно. Журналистам нужно показать, что вы понимаете их форматы, и что именно у вас есть контент и эксперты, которые им нужны.

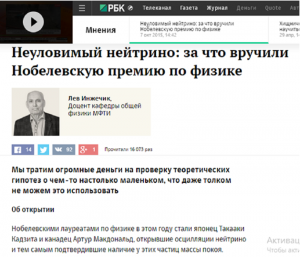

Мы, например, берем сложные научные публикации и стараемся писать по ним новости одновременно и корректно - так, чтобы их могли взять суровые редакторы РИА Науки, - и при этом максимально популярно и подробно, чтобы взял и лайтовый Московский комсомолец, а иногда, очень осторожно, даже LifeNews (просто раньше они писали про МФТИ только в контексте пожаров и самоубийств студентов, а теперь и про магнитные вихри могут иногда). При этом мы понимаем, что нет никакого смысла отправлять научные новости вThe Village, поэтому мы даже не пытаемся – с вилладжем мы водим молодых ученых смотреть и комментировать премьеру «Марсианина». А в РБК не подойдет ни то, ни другое, поэтому им мы предлагаем оперативные объяснения того, за что дали нобелевскую премию по физике или зачем Маску закидывать водородную бомбу на Марс. Ну а N+1, кроме новостей, ежедневно отдаем гиковские шуточки от студентов и аспирантов Физтеха.

В российском общественном поле наука – это почти пустая ниша. Она ждет вашего контента, и ее можно активно завоевывать – правда, это не так просто. Чтобы делать это, приходится постоянно учитывать мнения и взгляды двух сторон. Вы скажете – в пиаре так всегда, и это правда. Но особенность научного пиара в том, что эти взгляды и мнения слишком разные, иногда это просто кардинально разные культуры, и напрямую они могут иногда и вовсе не договориться. Поэтому ваша задача – без устали находить между ними плодотворный компромисс. Это интересная и сложная работа, где нужно завоевывать сторонников и нейтрализовывать противников, заниматься челночной дипломатией и убеждать всех, что им нужно то, о чем они даже не догадывались.

В российском общественном поле наука – это почти пустая ниша. Она ждет вашего контента, и ее можно активно завоевывать – правда, это не так просто. Чтобы делать это, приходится постоянно учитывать мнения и взгляды двух сторон. Вы скажете – в пиаре так всегда, и это правда. Но особенность научного пиара в том, что эти взгляды и мнения слишком разные, иногда это просто кардинально разные культуры, и напрямую они могут иногда и вовсе не договориться. Поэтому ваша задача – без устали находить между ними плодотворный компромисс. Это интересная и сложная работа, где нужно завоевывать сторонников и нейтрализовывать противников, заниматься челночной дипломатией и убеждать всех, что им нужно то, о чем они даже не догадывались.

Приходите в научный пиар только в том случае, если вы испытываете искренний пиетет к ученым. Потому что некоторые продвинутые ученые будут понимать, зачем вы им нужны, сотрудничать с вами, ходить на телек и радио и помогать править релизы, а потом присылать вам принскрины Almetric (система, отслеживающая распространение медийных материалов по научным публикациям) и благодарить – и вы будете чувствовать, что не зря живете. Но некоторые ученые будут ворчать про ваши креативные заголовки, не идти на контакт, отказываться давать комментарии, смотреть на вас свысока или жаловаться на вас начальству (ведь на что только не пойдут люди ради сохранения зоны комфорта) – и вот тогда вы, несмотря на все это, сможете продолжать искренне понимать и любить их, просто потому что они этого в любом случае достойны. А понимание и любовь сворачивают горы, в работе – особенно.

Взгляд снаружи

Помимо российских СМИ, мы много работаем над тем, чтобы продвигаться в зарубежных. Представление о том, что российская наука никому за рубежом не интересна, на поверку оказалось мифом. Мы сами выбрали себе самые сложные целевые аудитории – Великобританию и США, и поставили недостижимую цель – оказаться в самом авторитетном научно-популярном журнале англоязычного мира – Scientific American. За полгода мы сумели пять раз оказаться в Daily Mail – помню, как мы обалдели в первый раз, когда они взяли нашу новость об астероидах и воде на Луне, мы думали, что это невозможно. Наощупь пробрались в Engadget, Motherboard, Defense One, а однажды даже с изумлением обнаружили себя в ежеквартальном обзоре технологий The Economist. Я пишу эту колонку именно сейчас, потому что на прошлой неделе мы, сами до конца не веря, обнаружили, что таки вышли в майском номере Scientific American.

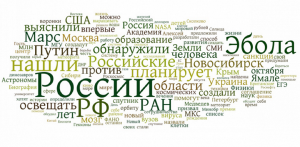

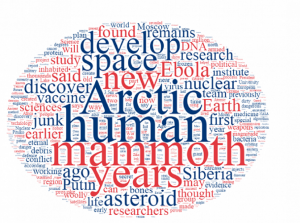

В зарубежном продвижении мы работаем не только на себя, но и на страну. Потому что представленность российской науки за рубежом в разы ниже, чем внутри. Россияне все время забывают, что они не центр мира, и обычно не утруждают себя тем, чтобы локальный контент делать да не то чтобы интересным или конкурентоспособным, а хотя бы просто доступным на других языках. Организаций, которые регулярно переводят новости на английский, вы скорее всего пересчитаете по пальцам двух рук. Недавно мы вместе с НИУ ВШЭ и Сколтехом анонсировали в ТАСС проект «Russian Scientists Newsfeed» - продвижение новостей российской науки через зарубежную ленту ТАСС – к запуску мы с ребятами анализировали, как российская наука выглядит в международном пространстве. Вот что мы увидели с помощью Google News и Factiva – это слова, которые в 2015 году окружают в англоязычных СМИ словосочетание Russian scientists:

Вы же видите Путина? Да, и вы еще долго будете видеть его в таких облаках. Именно президент России (а не Российской академии наук) продолжает оставаться главным действующим лицом и ньюсмейкером российской науки. При всем уважении, не пора ли нам всем уже поработать над новыми именами. А еще знаете, почему здесь столько мамонта и Арктики? Не потому что было очень много новостей об этом, а потому, что поляна настолько пуста, что одна хорошо разошедшаяся новость составляет всю российскую научную повестку в зарубежных СМИ за год.

Вы же видите Путина? Да, и вы еще долго будете видеть его в таких облаках. Именно президент России (а не Российской академии наук) продолжает оставаться главным действующим лицом и ньюсмейкером российской науки. При всем уважении, не пора ли нам всем уже поработать над новыми именами. А еще знаете, почему здесь столько мамонта и Арктики? Не потому что было очень много новостей об этом, а потому, что поляна настолько пуста, что одна хорошо разошедшаяся новость составляет всю российскую научную повестку в зарубежных СМИ за год.

То есть это еще одно направление, в котором российским научным коммуникаторам не грех поработать не покладая рук, причем желательно объединив усилия, потому что, как верно замечает уже упоминавшаяся Александра Борисова, одно учреждение никогда не создаст достаточный уровень информационного фона, чтобы заполнить общую тишину, которой веет от нашей науки в западном направлении. А знаете ли вы, что по медийной представленности науки (посчитало для нас агентство PR News) на первом месте США, на втором Великобритания, а на третьем – кто бы вы думали? Индия. Индия, Карл! В общем, пора брать ноги в руки и догонять мировое сообщество в забеге научных коммуникаторов.

Культура науки

Если у вас сложилось ощущение, что наш пиар ограничивается работой со СМИ, то это не так. Столкновение науки с медиа, пожалуй, самое болезненное и интересное, что в этой области есть в России, но этого явно мало. Если уж мы ставим задачу немного изменить культуру российской науки в сторону популярности, нужно сталкивать разные культуры живьем. Вот почему мы запустили в нашем московском корпусе лекторий Физтех.Читалка для москвичей, проводим в кампусе научный стендап Science Slam, в который вовлекаем молодых ученых, фестиваль научного кино ФАНК для местного комьюнити, привозим к студентам бизнесменов, вывозим ученых на ненаучные мероприятия и самых симпатичных снимаем для календаря в стиле Pirelli (у нас, правда, одни мужчины, но тем веселее). Есть аудитории, с которыми общаться нужно без посредников, и это неотъемлемая часть работы.

Показатели эффективности

Редкая птица долетит до середины Днепра, и редкий пиарщик не спросит другого пиарщика «А какие у тебя KPI?». Я, кстати, сама люблю спрашивать об этом коллег, всегда интересно, как люди ставят себе и другим задачи – при этом я искренне убеждена, что для развития какой-либо функции, особенно новой (а пиар для российской науки – функция однозначно новая) формальные показатели не только бесполезны, но и вредны: ими можно задергать людей, которые пытаются действовать по наитию, и погубить лучшие начинания. Думаю, для правильного развития важнее не KPI, а амбиции.

Мы не ставили себе численных задач, но ставили много символических, вроде попаданий в ведущие британские и американские медиа и поочередного завоевания рынка российских СМИ. У нас просто собралась небольшая команда тех, кому очень интересно всё пробовать и очень нравится попадать в крутые СМИ – публикации тешат наше самолюбие и самолюбие ученых, и это и есть наше топливо, которое мотивирует нас гораздо круче любых показателей. И еще есть трудно формализуемый показатель – мы стараемся работать так, чтобы ученым было приятно. По большому счету посчитать это можно через количество экспертов, которые появляются в медиа с комментариями и интервью – это количество у нас недавно перевалило за 60 – но эту цифру вы никогда не предскажете заранее.

Но ведь пиар, скажете вы, должен ведь решать стратегические задачи организации, а не стряпать публикации ради публикаций? Разумеется, и что интересно, у МФТИ есть такая задача, решаемость которой можно измерить.

Мы вместе с еще 21 университетом входим в программу повышения конкурентоспособности вузов 5-100, - а в ней перед каждым вузом стоит задача оказаться одним из пяти университетов, который войдет в сотню международных рейтингов. Так что мы занимаемся пиаром не только ради лучшего будущего, но и чтобы росла наша прямая исследовательская и образовательная репутация.

Это сказывается на том, какие мировые вузы эксперты рейтингов упоминают в опросах, упоминают ли нас, и в итоге – какую позицию в рейтингах мы занимаем. И вот мы всю дорогу думали, что медийное продвижение – это игра вдолгую, что результат будет очень отложенным.

Но вторая причина, по которой я пишу эту колонку именно сегодня – сегодня впервые в истории МФТИ вошел в первую сотню мирового рейтинга вузов Times Higher Education по репутации. В прошлом году на позициях 91-100 были такие монстры как французская École Polytechnique и Лондонская бизнес-школа, а теперь там есть Физтех. И это почти прямое следствие двух вещей: первая, более важная, что наша наука все больше интегрируется в международный контекст (это большие эксперименты-коллаборации, в которых участвуют наши ученые, международные центры и факультеты, которые у нас открываются, научные работы, которые делаются совместными усилиями институтов из разных стран), а вторая, вспомогательная – это продвижение результатов в СМИ. И нам нашей вспомогательной функции вполне достаточно.

Рост налицо

Я, скорее всего, больше не смогу использовать мой любимый прием про БАК и Нику – «младшей сестре» недолго осталось оставаться в тени. 25 марта Объединенный институт ядерных исследований широко и публично заявил о начале строительства ускорителя – в разных федеральных СМИ вышло больше 120 публикаций. А поскольку Объединенный институт ядерных исследований – это наша так называемая базовая кафедра (студенты делают там научную работу), то мы тоже немножко помогали – посоветовали Коммерсант FM нашего товарища Алексея Жемчугова из ОИЯИ в качестве эксперта, а наш собственный проректор по науке и стратегическому развитию (по совместительству доктор наук, специализирующий на физике высоких энергий) Тагир Аушев, пользуясь случаем, рассказывал СМИ, почему государство должно тратить деньги на фундаментальную науку. В июне мы даже повезем в Дубну американских и немецких журналистов.

И так на самом деле сейчас везде. Исследование, проведенное в очередной раз проектом «Коммуникационная лаборатория», показывает, что объем запроса на научную тематику в социальных медиа за год вырос больше чем в три раза. Растет количество СМИ, которые пишут о науке. Увеличение количества публикаций фиксируется почти у всех российских вузов, в общем медиаполе растет доля сообщений, посвященных науке. А еще, что объяснимо, вузы опережают научные институты по уровню паблисити. В Университете ИТМО, МИСиСе и Московском Политехе появляются образовательные программы по научным коммуникациям. То есть отрасль прямо на наших глазах растет, крепнет и встает на ноги. И чтобы не потерять, скажем так, накопленные полимеры, этой отрасли нужно еще больше умных, твердых духом и замотивированных кадров. Спасибо, что дочитали, и добро пожаловать в российские научные коммуникации.

Автор: Лена Брандт, руководитель направления по связям с общественностью МФТИ.

При участии PR-команды МФТИ: Ксения Цветкова, Матвей Киреев, Алена Гупаисова, Анна Дзарахохова, Анастасия Грачикова, Валерий Ройзен, Михаил Ерохин, Илья Ферапонтов. Управление стратегического развития: Виталий Баган. Проектный офис 5-100: Михаил Сапунов, Анна Шорникова. Материал подготовлен по заказу и при поддержке проекта РВК «Коммуникационная лаборатория».

Тем не менее, ученые не сдавались. В прошлом году специалисты ИТ СО РАН на свои личные деньги (!) построили экспериментальный котел мощностью 2 МВт. Первое демонстрационное испытание прошло 15 декабря прошлого года и оказалось вполне успешным. Второй запуск осуществили уже в марте. Котел проработал почти двое суток. Разумеется, после каждого испытания приходится делать какие-то доработки. Рано наступившая весна, к сожалению, не позволила осуществить еще один запуск для длительной проверки котла из-за отключения отопления в связи с резким потеплением. Поэтому дальнейшие испытания перенесли на осень. До этого времени специалисты будут заняты доработкой отдельных узлов.

Тем не менее, ученые не сдавались. В прошлом году специалисты ИТ СО РАН на свои личные деньги (!) построили экспериментальный котел мощностью 2 МВт. Первое демонстрационное испытание прошло 15 декабря прошлого года и оказалось вполне успешным. Второй запуск осуществили уже в марте. Котел проработал почти двое суток. Разумеется, после каждого испытания приходится делать какие-то доработки. Рано наступившая весна, к сожалению, не позволила осуществить еще один запуск для длительной проверки котла из-за отключения отопления в связи с резким потеплением. Поэтому дальнейшие испытания перенесли на осень. До этого времени специалисты будут заняты доработкой отдельных узлов.