В Новосибирске до сих пор «доедают» советскую энергетику

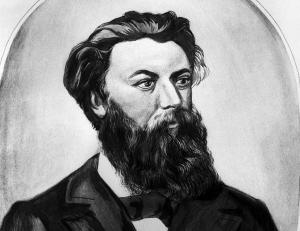

Интервью с членом правления Ассоциации «Партнерство по развитию распределенной энергетики Сибири», кандидатом технических наук Феликсом Быком.

– Феликс Леонидович, во время своего выступления на Форуме городских технологий 27 апреля, Вы отметили, что в Новосибирске заканчиваются ресурсы подключения к электрическим сетям. С чем связана эта проблема?

– Это связано с тем, что наш город застраивается наперекосяк, в итоге как раз и сложились перекосы в условиях энергоснабжения. Поясняю. У нас два берега. На левом берегу есть переизбыток электрических мощностей. Здесь легче подключиться к системе энергоснабжения. А на правом берегу, наоборот, у нас дефицит мощности и энергии, сети перезагружены и поэтому технологическое присоединение потребителей ограничено. Однако при этом новое жилищное строительство и объекты социального назначения, включая гостиницы и торговые центры, сосредотачивается в основном на правом берегу. Правый берег опережает в своем развитии рост способностей электросетей как инфраструктуры. Имеющиеся возможности, во многом доставшиеся от советских времен, практически исчерпаны, а развитие электрических сетей отстает от потребностей потребителей. На левом берегу ситуация определенно легче, но, хотя он и избыточен с точки зрения генерирующих мощностей, электрические сети загружены передачей энергии на правый берег.

– С чем связан такой дисбаланс? С градостроительной политикой?

– Это не градостроительная политика. Это результат социально-экономической политики, прежде всего политики 1990-х, которая сопровождалась закрытием или снижением загрузки промышленных предприятий. В нашем городе в это время также наблюдалось снижение промышленной нагрузки, что в настоящее время во многом компенсировано ростом нагрузки жилищно-бытовой. Коммерческое строительство такого рода объектов, очевидно, ведется там, где оно выгодно застройщикам, ориентированным на максимизацию эффективности капиталовложений.

– Электрические мощности освободились именно из-за остановки предприятий?

– Разумеется. На левом берегу достаточно много заводов сократили объем электропотребления, снизили размер электрических нагрузок. Так создались избытки генерирующей мощности. А на правом берегу в это время шла активная застройка. Новые микрорайоны, гостиницы, торговые комплексы, бизнес-центры, жилые высотки и прочее привели к дефициту.

– Тогда как получилось, что при разработке генплана Новосибирска эти факторы не учли?

– Вопрос в том, кто и что должен здесь учитывать: разработчики генплана должны были учитывать ситуацию с электричеством и теплом как ограничение, или программа и схема развития электроэнергетики региона должна учитывать план развития города и, соответственно, ориентировать энергетиков на решение поставленных городской властью задач? Напомню, что региональная схема и программа развития электроэнергетики ежегодно выполняется по заданию областной администрации, и ею же утверждается, а схема теплоснабжения города выполняется по заданию мэрии. Подчеркну, что комплексной программы развития энергетики города, направленной на повышение доступности к сетям и эффективности производства энергии, у нас нет.

Это, в свою очередь, оборачивается высокими ценами – как на технологическое присоединение, так и за потребляемую электрическую и тепловую энергию. Как в таких условиях согласовать интересы властей и крупных монополистов в области энергетики? Для нас это серьезная проблема.

– А мэрия Новосибирска в состоянии влиять на ситуацию в электроэнергетике?

– Если говорить о привычном директивном влиянии, то нет, она этого сделать не в состоянии.

Если говорить, о создании условий для появления демонополизации энергетики и запуска механизмов конкуренции, что обернется снижением цен и ростом доступности к теплу и электричеству, то да, закон об энергосбережении и энергоэффективности наделяет мэрию необходимыми правами.

– В таком случае, мэрии нужно учитывать ограничения при разработке генплана, не так ли?

– Мне не известен механизм подготовки генплана застройки города. Но, в принципе, ограничения по энергетике он и не должен учитывать. Общепринято считать, что энергетики, видя перспективы потребления электроэнергии, заинтересованы в удовлетворении возрастающего спроса, поскольку речь идет о получении доходов и прибыли. Однако наши энергетики не успевают построить соответствующую инфраструктуру, поскольку у них нет необходимых денег. Поэтому основные затраты по снятию ограничений несут застройщики, которым предлагается оплатить технологическое присоединение по высоким ценам. Для инвесторов, реализующих энергоемкие проекты, эти цены сопоставимы с затратами на собственные энергоисточники.

Кроме того, преобразования, осуществленные в соответствии с реформой, когда-то инициированной господином Чубайсом, привели к разрушению региональной вертикально интегрированной энергосистемы, где станции, сети, сбыт – это была одна компания.

Сейчас наши четыре ТЭЦ и Новосибирская ГЭС работают на оптовый рынок электрической мощности и энергии. А вот как источники тепловой энергии они работают в соответствии с потребностями городских потребителей. Такая двойственность ведет к тому, что развитие региональной теплоэнергетики идет за счет вводов котельных, а региональные электрические сети должны обеспечить передачу электроэнергии, закупаемую энергосбытовыми компаниями на оптовом рынке.

Обычно рост электропотребления и обеспечение качества и надежности электроснабжения осуществляется за счет расширения распределительных сетей. Естественно, если этого нет, то повышение спроса удовлетворяется за счет снижения качества и надежности, а зачастую приходится вводить ограничение на подключение к сетям.

Обычно рост электропотребления и обеспечение качества и надежности электроснабжения осуществляется за счет расширения распределительных сетей. Естественно, если этого нет, то повышение спроса удовлетворяется за счет снижения качества и надежности, а зачастую приходится вводить ограничение на подключение к сетям.

Здесь тоже сложилась непростая ситуация. Скажем, конкретный потребитель заявился на 10 МВт. На него выделили эти мощности, он оплатил технологическое присоединение на заявленные 10 МВт, то есть оплатил сетевой компании право на их получение. Но по факту он потребляет значительно меньше. Однако для сетей данное обстоятельство не позволяет использовать избыточную мощность. В итоге мы имеем определенные избытки сетевых мощностей, а необходимость содержать эти избытки оборачивается ростом тарифа на передачу электроэнергии!

В результате у нас, что называется, надулся шар: количество договорных мощностей и количество потребляемых мощностей имеют значительное расхождение. С одной стороны, это сдерживает подключение новых потребителей, с другой – ведет к росту цен за электрическую мощность и энергию. Это, как если бы кто-то забронировал места в самолете, в вагоне поезда или гостинице, но не воспользовались ими. В итоге самолет летит незаполненным, а кто-то из-за этого не смог купить себе билет, поскольку на забронированные места билеты не продаются. И никого это не волнует: будут они использованы или нет, так как летящие пассажиры заплатили «за себя и того парня». В электроэнергетике у нас сейчас похожая ситуация. Мощности забронированы, их не используют, но подключать новых потребителей нельзя.

– Но ведь это не техническая, а юридическая проблема. Она решается?

– Да, сейчас есть попытки решить этот вопрос. Так, предлагается относительно потребителей, оплативших технологическое присоединение на определенную мощность, возложить и затраты на ее поддержание. Проще говоря, если ты оплатил заявленную мощность, то и плати за её поддержание, даже если не потребляешь. На эти деньги сетевая компания сможет построить новые подстанции и подключить новых потребителей. Сейчас это главная проблема, и её, конечно, будут решать.

– Все-таки, что здесь превалирует – чисто технические проблемы или же юридические?

– Объясню по порядку. У нас есть разные ограничения. Например, экологические. Они очень серьезные в отношении к электроэнергетике, но мы вынуждены с ними считаться, поскольку люди требуют определенных экологических кондиций.

Есть ограничения юридические, определяющие права и обязанности потребителей. Они тоже сильно «прессуют» энергетиков. Находясь под этим прессом, энергетика вынуждена искать пути для своего развития. В частности, законы и нормативные акты требуют обеспечить недискриминационный доступ к сетям – как потребителей, так и производителей – в рамках регионального, розничного рынка электроэнергии. Всё это направлено на удовлетворение спроса. Закон требует повышения энергоэффективности и энергосбережения, в том числе и на стадии производства и транспорта энергии. Данное требование направлено на снижение темпов роста цены на потребляемую энергию. Закон также требует обеспечения соответствующего качества и бесперебойности электроснабжения.

Однако реально, на практике, наблюдается совершено иное – цены растут, надежность падает.

У нас в городе уже начались районные и локальные блэкауты. Если ничего не изменится, то эта проблема будет только нарастать. Кроме того, выставляемые сетевой компанией технические условия на технологическое присоединение требуют зачастую таких затрат, что подключение для многих предприятий становится не по карману.

В результате получилось так, что крупному потребителю стало дешевле установить собственную энергоустановку, чем подключаться к сетям на таких условиях. Это касается как источников тепла, так и электроэнергии.

– Создает ли это предпосылки для демонополизации?

– Знаете, это не совсем похоже на демонополизацию. Настоящая демонополизация – это когда к сетям подключено много всяких генераций, и они между собой конкурируют. Но поскольку в нашем случае сети не дают никому подключаться – ни потребителям, ни мелким производителям – то у нас просто возникают островки локальной энергетики. Поэтому пока можно говорить только об энергетической автономизации. Хотя она, конечно же, создает предпосылки для демонополизации.

– Если снимут упомянутую «бронь», проблема решится?

– В этом случае значительно высвободятся сетевые мощности, необходимые для подключения потребителей. Проблема, конечно, ослабнет, но насколько сократится время и стоимость присоединения – это еще вопрос. Для ответа придется разработать и внедрить организационно-экономические механизмы. Безусловно, решение данного вопроса находится в компетенции государства, которое должно создавать для бизнеса определенные благоприятные условия.

Но в том числе это касается и энергетиков. В советское время государство считало, что развитие энергетики должно быть опережающим. Ведь это есть необходимое условие для роста экономики страны и регионов. Там, где по приемлемой цене обеспечивается доступность к источникам энергии, там, где ниже цены за потребляемое тепло и электроэнергию, туда как раз и идут инвестиции. И тогда там растет производство и наблюдается социально-экономическое развитие.

Кстати, принцип опережающего развития электроэнергетики четко соблюдался в Сибири. Именно благодаря этому мы до сих пор здесь живем и работаем. Говоря откровенно, мы до сих пор «доедаем» советскую энергетику. У себя в Новосибирске мы почти ничего нового не построили! Я имею в виду крупные генерирующие мощности, высоковольтные линии электропередач и районные подстанции.

Беседовал Олег Носков

Продолжение следует

- Подробнее о В Новосибирске до сих пор «доедают» советскую энергетику

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии