Нобелевскую премию по физике 2015 года получат канадец Артур Макдоналд и японец Такааки Кадзита «за открытие нейтринных осцилляций, показывающих, что нейтрино имеют массу». В существовании ненулевой массы у этой частицы физики были уверены последние несколько десятилетий, а решение Шведской королевской академии наук окончательно поставило точку в этом вопросе.

Исторически нейтрино возникли в физике элементарных частиц более 80 лет назад в ходе поисков решения двух задач ядерной физики: так называемой азотной катастрофы и описания непрерывного спектра электронов в бета-распаде. Первая проблема связана с тем, что ученые считали верной теорию Резерфорда, согласно которой атом состоит из протонов и электронов. В частности, физики не знали о существовании нейтрона и полагали, что ядро атома азота состоит исключительно из протонов. Это приводило к тому, что опыт и теория давали различные значения спина ядра (его полного момента количества движения).

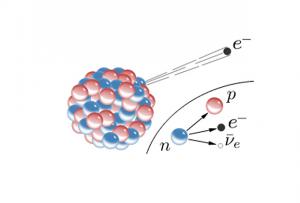

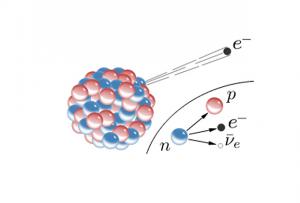

Вторая проблема — непрерывного спектра электронов в бета-распаде (этот распад изменяет заряд ядра на единицу и приводит к испусканию электрона или его античастицы — позитрона) — связана с тем, что в опытах по бета-распаду энергии образующихся электронов изменялись непрерывным образом в отличие от, например, дискретного (прерывного) спектра альфа-частиц (ядер гелия-4).

Две проблемы не давали покоя физикам, поскольку приводили к нарушению законов сохранения — импульса, момента импульса и энергии. Некоторые ученые, в частности, датчанин Нильс Бор, даже предположили, что пришло время пересмотреть энергетические основы физики и отказаться от законов сохранения. К счастью, этого не пришлось делать.

Всех успокоил швейцарский физик Вольфганг Паули. В 1930 году он написал письмо участникам конференции в городе Тюбинген. «Имеется возможность того, что в ядрах существуют электрически нейтральные частицы, которые я буду называть "нейтронами" и которые обладают спином 1/2. Масса "нейтрона" по порядку величины должна быть сравнимой с массой электрона и во всяком случае не более 0,01 массы протона. Непрерывный бета-спектр тогда стал бы понятным, если предположить, что при распаде вместе с электроном испускается еще и "нейтрон" — таким образом, что сумма энергий "нейтрона" и электрона остается постоянной», — сообщал ученый.

«Нейтрон» Паули оказался не тем нейтроном, который экспериментально открыл в 1932 году британец Джеймс Чедвик, а теоретически предположили советский физик Дмитрий Иваненко и немец Вернер Гейзенберг. Между тем, в 1933 году Паули выступил на Сольвеевском конгрессе в Брюсселе, где рассказал подробности своей идеи, «спасшей» закон сохранения энергии.

Нейтрино (итальянское «маленький нейтрон») дал имя итальянский физик Энрико Ферми, который создал первую количественную теорию бета-распада. В ней описывалось взаимодействие четырех частиц: протона, нейтрона, электрона и нейтрино. Нейтрино в теории Ферми не содержится в атомном ядре, как полагал Паули, а вылетает из него вместе с электроном в результате бета-распада.

Ферми считал нейтрино нейтральной частицей легче электрона или даже с массой, равной нулю. Однако его теория была неперенормируемой (приводила к расходимостям). Только после введения новых частиц — промежуточных векторных бозонов — и создания электрослабой теории, объединяющей слабые и электромагнитные взаимодействия, все свойства нейтрино получили непротиворечивое теоретическое обоснование. С тех пор именно нейтрино стали основными маркерами слабого взаимодействия.

Начиная с экспериментального открытия нейтрино в 1953-1956 годах американскими физиками Фредериком Райнесом и Клайдом Коэном (первый из них получил за это Нобелевскую премию в 1995 году, второй до этого не дожил — скончался в 1974-м), ученых волновало два вопроса. Первый — имеют ли нейтрино массу и существуют ли у них античастицы. Открытия Макдоналда и Кадзиты позволили утвердительно ответить на этот вопрос. Да, нейтрино имеют массу.

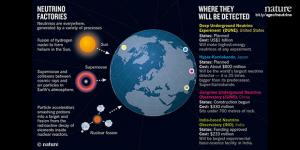

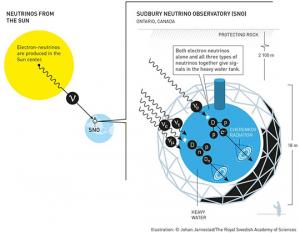

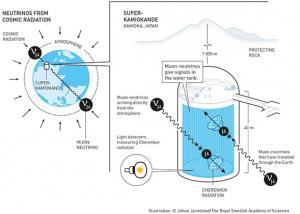

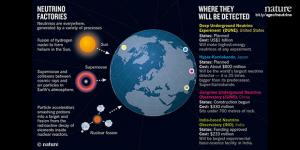

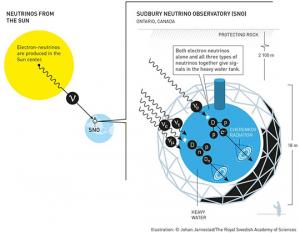

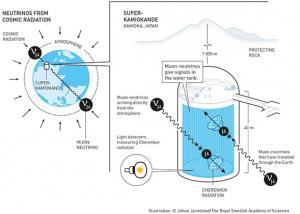

Основной вклад в это открытие внесли работы Макдоналда и Кадзити и возглавляемых ими коллективов. Детектор нейтринной обсерватории в Садбери SNO (Sudbury Neutrino Observatory), которой руководит Артур Макдоналд, позволил наблюдать осцилляции солнечных нейтрино, а японский эксперимент Super-Kamiokande позволил обнаружить осцилляции атмосферных нейтрино.

Нейтрино чрезвычайно мало взаимодействует с веществом: длина свободного пробега такой частицы в воде может достигать порядка ста световых лет. Для того чтобы зафиксировать нейтрино, необходимы сверхчувствительные экспериментальные установки, отсекающие другие фоновые процессы, которые могут мешать регистрации нейтрино.

Канадский детектор в Садбери размещается в никелевом руднике, на глубине более двух километров. Он имеет вид сферы диаметром 12 метров, которая заполнена тысячей тонн тяжелой воды, окруженной семью тысячами тонн обычной воды. В сфере на расстоянии около полуметра расположены около 9,5 тысяч фотоэлектронных умножителей, регистрирующих продукты взаимодействия нейтрино с дейтерием (среди них — протоны, электроны и нейтрино).

Детектор Super-Kamiokande использует пространство пещеры, расположенной в 250 километрах от KEK (основной японской организации по исследованиям в физике элементарных частиц). В ней находится резервуар с 50 тысячами тонн воды и размещенными в ней фотоумножителями.

Под осцилляциями нейтрино подразумеваются взаимопревращения одного сорта этих частиц в другие. Всего существуют три типа нейтрино (и, возможно, три типа отвечающих им античастиц): электронное нейтрино (исторически первый открытый тип нейтрино), мюонное нейтрино и тау-нейтрино. Вместе с электроном, мюоном и таоном они образуют шесть лептонов — класс бесструктурных элементарных частиц. Адроны тоже считаются элементарными частицами, однако состоят из кварков, которые вследствие явления асимптотической свободы (невылетания) не могут наблюдаться в свободном состоянии.

Под осцилляциями нейтрино подразумеваются взаимопревращения одного сорта этих частиц в другие. Всего существуют три типа нейтрино (и, возможно, три типа отвечающих им античастиц): электронное нейтрино (исторически первый открытый тип нейтрино), мюонное нейтрино и тау-нейтрино. Вместе с электроном, мюоном и таоном они образуют шесть лептонов — класс бесструктурных элементарных частиц. Адроны тоже считаются элементарными частицами, однако состоят из кварков, которые вследствие явления асимптотической свободы (невылетания) не могут наблюдаться в свободном состоянии.

Проблема нейтринных осцилляций возникла из астрофизики — ученые наблюдали расхождение между генерируемым Солнцем количеством электронных нейтрино и достигающими Землю частицами (примерно две трети таких частиц не достигают планеты в исходном состоянии). Впервые это наблюдал американский физик Дэвис Раймонд (он получил в 2002 году Нобелевскую премию «за создание нейтринной астрономии») в экспериментах с мишенью из тетрахлорэтилена. Дефицит нейтрино ученые наблюдали неоднократно, а объяснение этому предложили американец Линкольн Вольфенштайн (в 1976 году) и советские физики Станислав Михеев и Алексей Смирнов (в 1986 году).

Предложенный механизм получил название эффекта Михеева-Смирнова-Вольфенштейна. Явление заключается в том, что при движении нейтрино в веществе окружающие его лептоны индуцируют появление у частицы так называемой эффективной массы, которая зависит от типа нейтрино и плотности лептонов в среде. Если массы нейтрино равны нулю или совпадают, то такого процесса быть не должно.

В классической версии Стандартной модели (СМ) — современной и наиболее непротиворечивой рабочей теории, описывающей все известные взаимодействия элементарных частиц и получившей уверенное экспериментальное подтверждение (завершившееся открытием бозона Хиггса), — нейтрино имеют равную нулю массу. Однако в последние десятилетия ученые проводят расчеты, считая массу нейтрино ненулевой, — это достигается небольшой модификацией СМ без нарушения ее внутренней стройности.

Теоретически нейтринные осцилляции включаются в СМ матрицей Понтекорво-Маки-Накагавы-Сакаты, элементы которой содержат так называемые углы смешивания (среди которых есть и такие, которые могут сделать нейтрино так называемыми майорановскими частицами, но об этом — ниже). В этом смысле принятие ненулевой массы нейтрино никак не означает какого-то принципиально нового расширения СМ.

Теоретически нейтринные осцилляции включаются в СМ матрицей Понтекорво-Маки-Накагавы-Сакаты, элементы которой содержат так называемые углы смешивания (среди которых есть и такие, которые могут сделать нейтрино так называемыми майорановскими частицами, но об этом — ниже). В этом смысле принятие ненулевой массы нейтрино никак не означает какого-то принципиально нового расширения СМ.

Вместе с тем в теоретической физике частиц существуют три группы фермионов (так называются частицы с полуцелым спином — именно к ним относятся нейтрино): вейлевские, майорановские и дираковские. Частицы Германа Вейля (предсказанные немецким ученым в 1929 году) возникают как решения безмассового уравнения Поля Дирака (которое, в свою очередь, описывает релятивистские массивные фермионы — в частности, электроны и их античастицы — позитроны). Исходное уравнение при этом распадается на два, каждое из которых называется уравнением Вейля и описывает безмассовые фермионы с противоположными спиральностями. Фермионы Этторе Майораны неотличимы от своих античастиц. К дираковским фермионам относятся все частицы, не попадающие под определение вейлевских и майорановских.

В настоящее время все фермионы Стандартной модели уверенно (кроме нейтрино) считаются дираковскими. Открытие Макдоналда и Такааки показало массивность нейтрино, следовательно, эти частицы не являются вейлевскими. Вопрос о том, совпадают ли у нейтрино их частицы с античастицами (то есть являются ли предложенные Паули частицы майорановскими), в настоящее время остается открытым. Самое интересное начинается, если окажется, что нейтрино являются не дираковскими, а майорановскими частицами.

Искать майорановские нейтрино можно различными способами. Самый распространенный из них заключается в поиске безнейтринного двойного бета-распада, в результате которого электрический заряд атомного ядра увеличился бы на две единицы с испусканием двух бета-частиц (двух электронов). Двойной бета-распад — разновидность радиоактивного распада, при котором зарядовое число ядра увеличивается на две единицы. В результате масса ядра практически не меняется, а дополнительно образуются два электрона и два электронных антинейтрино. В безнейтринном двойном бета-распаде, как ясно из названия, не образуются нейтрино (или антинейтрино). Для этого необходимо, чтобы нейтрино были майорановскими частицами (то есть частицами, античастицы которых совпадают с частицами), и имели отличную от нуля массу.

В Стандартной модели — современной теории физики элементарных частиц — безнейтринный двойной бета-распад нарушает закон сохранения (общего) лептонного числа. Так, если в двойном бета-распаде образуются по две частицы и античастицы (например, два электрона (лептонный заряд равен +2) и два электронных антинейтрино (лептонный заряд равен -2)) и закон сохранения лептонного числа сохраняется (0=+2-2), то в безнейтринном двойном бета-распаде могут образоваться только, например, два электрона, и закон сохранения лептонного числа оказывается нарушенным (0≠+2).

До сих пор ученые не обнаружили майорановские нейтрино, и прогнозы тут пока неутешительные. Поиски майорановских нейтрино и попытки обнаружения процессов, нарушающих законы сохранения лептонного и барионного чисел, являются стремлением физиков выйти за пределы СМ: лептонные и барионные числа, в отличие от, например, электрического заряда, не являются источниками калибровочного поля (в случае электрического заряда — электромагнитного поля). В настоящее время ученые продолжают эксперименты по обнаружению майорановских нейтрино, а их целью является проверка различных гипотез и ограничений на расширения СМ (в том числе суперсимметричные и с дополнительными пространственными измерениями).

До сих пор ученые не обнаружили майорановские нейтрино, и прогнозы тут пока неутешительные. Поиски майорановских нейтрино и попытки обнаружения процессов, нарушающих законы сохранения лептонного и барионного чисел, являются стремлением физиков выйти за пределы СМ: лептонные и барионные числа, в отличие от, например, электрического заряда, не являются источниками калибровочного поля (в случае электрического заряда — электромагнитного поля). В настоящее время ученые продолжают эксперименты по обнаружению майорановских нейтрино, а их целью является проверка различных гипотез и ограничений на расширения СМ (в том числе суперсимметричные и с дополнительными пространственными измерениями).

Так, если в СМ ввести майорановские нейтрино, то оказывается возможным существенно продвинуться в объяснении сразу многих вопросов современной космологии, в частности, проблемы темной материи и наблюдаемой асимметрии вещества и антивещества. Нейтрино, по мнению многих ученых, является подходящим кандидатом на роль частиц горячей темной материи — таких частиц скрытой массы, которые движутся с околосветовыми скоростями. На роль же частиц холодной темной материи (движущихся намного медленнее нейтрино) предлагается целый зоопарк экзотических частиц, в том числе ряд частиц-суперпартнеров известных частиц Стандартной модели.

Кроме легких нейтрино, ученые предполагают существование четвертого типа нейтрино — тяжелых (стерильных) нейтрино, с массами до десятков гигаэлектронвольт. Такие частицы, предположительно, не участвуют в слабом взаимодействии. Некоторые ученые выдвигают стерильные нейтрино в качестве кандидатов на роль частиц теплой темной материи, занимающей промежуточное положение между холодной и горячей материями.

Кроме легких нейтрино, ученые предполагают существование четвертого типа нейтрино — тяжелых (стерильных) нейтрино, с массами до десятков гигаэлектронвольт. Такие частицы, предположительно, не участвуют в слабом взаимодействии. Некоторые ученые выдвигают стерильные нейтрино в качестве кандидатов на роль частиц теплой темной материи, занимающей промежуточное положение между холодной и горячей материями.

Массивные нейтрино, как и их суперпартнеры — снейтрино, входят в состав многих расширений СМ, прежде всего суперсимметричных. В суперсимметрии число частиц удваивается за счет того, что каждой известной частице ставится в соответствие ее частица-парнер. Например, для фотона — фотино, кварка — скварк, хиггса — хиггсино и так далее. Суперпартнеры должны иметь значение спина, на полуцелое число отличающееся от значения спина у исходной частицы — это означает, что у суперпартнеров другая квантовая статистика (частица-бозон имеет суперпартнером фермион и наоборот).

Поэтому физики исследуют специальные сценарии, в которые заключены специальные пространства значений параметров (массы частиц и значения углов смешивания в матрицах типа матрицы смешивания кварков Каббибо-Кобаяши-Маскавы и матрицы смешивания нейтрино Понтекорво-Маки-Накагавы-Сакаты), позволяющие провести эксперименты для обнаружения следов суперсимметричных частиц. В ходе последних экспериментов на Большом адронном коллайдере для суперсимметричных моделей были получены достаточно сильные ограничения на параметры теории, однако на ее основе все еще существуют возможность построения непротиворечивой модели физики частиц.

С нейтрино связано много тайн, скандалов и известных открытий, а говорить о ней можно очень долго. Так, итальянец Этторе Майорана бесследно исчез во время плавания из Неаполя в Палермо, а Исаак Померанчук — ученик советского физика Льва Ландау — считал создание в 1955 году теории двухкомпонентного нейтрино (над ней также работали Ли Цзундао, Янг Чжэньнин и Абдус Салам) вершиной научного творчества своего учителя.

В 2011 году коллаборация OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) объявила об обнаружении сверхсветовых нейтрино. Позднее ученые признали свое открытие ошибочным и отказались от него. Не обошли вниманием нейтрино и писатели. В романе Станислава Лема «Солярис» описывались «гости» — разумные существа из нейтрино.

Каждое открытие, связанное с нейтрино, отмечается вниманием Нобелевского комитета. И неслучайно: все развитие физики элементарных частиц в XX веке неразрывно связано с этой частицей, тем не менее о ней известно чрезвычайно мало — меньше нее изучен только бозон Хиггса. 85 лет истории исследований нейтрино так и не позволили определить ее массу, а непрозрачность ее свойств позволила физикам связать дальнейший прогресс в науке с прогнозированием потенциальных свойств этой частицы.