Дракон о трех головах

Ученые Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН в сотрудничестве с коллегами из разных медицинских и научных организаций исследуют прочностные и вязкоупругие характеристики сосудов и создают модели различных патологий кровообращения. Специалисты разработали критерий оптимальности цереброваскулярного шунтирования, программный комплекс-ассистент для нейрохирургов, а также проводят испытания бактериальной целлюлозы, перспективной для создания искусственных хрящей, фрагментов мозговой оболочки и шунтов.

Что влияет на прочность сосудов?

Сосудистые заболевания центральной нервной системы — одна из основных причин смертности в мире. Ежегодно в России у нескольких тысяч человек обнаруживаются церебральные аневризмы (выпячивания стенки сосудов мозга). Довольно часто такие патологии выявляются спонтанно, например при прохождении обследования или диспансеризации. Если аневризма превышает определенный размер, то человеку предлагают выполнить операцию по ее устранению, поскольку она несет риск ишемического или геморрагического инсульта мозга. При худшем развитии событий примерно 15 % пациентов погибает, 30 % становятся инвалидами.

Большую сложность представляют собой малые аневризмы. На сегодняшний день не существует доказательной статистической базы к показанию для оперирования таких пациентов, при этом до трети всех разорвавшихся аневризм приходится именно на малые аневризмы. У врачей возникает дилемма о необходимости проведения операции, помочь в разрешении которой может математическое предоперационное моделирование.

Один из главных вопросов для нейрохирургов: как обнаружить предикторы разрыва аневризмы заранее и принять правильное решение о тактике проведения операции? В каких местах чаще всего образуется аневризма и почему это происходит? Какова причина того, что одна операция заканчивается хорошо, а после другой возникают осложнения? Можно ли обеспечить правильный ход операции и спрогнозировать ее последствия, чтобы риски для пациента были минимальными?

В сотрудничестве с врачами нескольких медицинских организаций Новосибирска и Москвы ученые Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН проводят мультидисциплинарные исследования гемодинамики головного мозга и других сосудов кровеносной системы. Результаты некоторых из этих работ уже легли в основу новых методов лечения сосудистых аномалий.

«При изучении кровообращения важно исследовать не отдельно движение крови и отдельно сосуды, а “дракона о трех головах”: взаимодействие потока крови в сосуде со стенкой этого сосуда и с его окружением. Стенки сосудов не жесткие, как водопровод, а упругие, они пульсируют, тем самым поддерживая движение крови. Какие-то из них находятся в окружении мягких тканей, другие же могут подходить близко к костям (например, аорта в некоторых местах почти прижимается к позвоночнику). Как показывают наши исследования, области, в которых стенка сосуда не обладает должной свободой для колебаний, в случае патологии наиболее подвержены риску разрыва», — рассказывает заведующий лабораторией биомеханики и многомасштабной механики сложных сред ИГиЛ СО РАН доктор физико-математических наук Александр Павлович Чупахин.

Показатели упругости различаются у сосудов разных типов. Например, до сих пор распространено убеждение, что в венах отсутствует пульсационный ток крови. Однако мониторинг, который ученые ИГиЛ СО РАН проводили совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского центра им. ак. Е. Н. Мешалкина, продемонстрировал, что в венах кровоток тоже имеет свой пульсационный характер (другой, нежели в артериях), и изменение этой пульсации может быть для них особенно опасно.

«Стенки вен почти лишены мышечного слоя, они гораздо более растяжимые. В наших исследованиях мы видим, как даже небольшое повышение давления растягивает их чуть ли не в несколько раз. Это очень важно для понимания механизмов кровотока, гемодинамики, ну и конечно, для практической медицины», — отмечает Александр Чупахин.

Если говорить об артериях, то их стенки состоят из нескольких слоев, которые различаются по прочности. При развитии аневризм, как правило, происходит поражение мышечного слоя артерии и возникает зона, где сосуд наиболее уязвим. Кроме того, когда кровь попадает в полость аневризмы, она может образовывать замкнутые вихри, из-за чего кровоток замедляется и начинается процесс тромбообразования. При этом дальнейшее поведение аневризмы очень сложно предсказать: она способна затромбироваться самостоятельно или же оторвавшийся тромб может привести к ишемическому инсульту мозга.

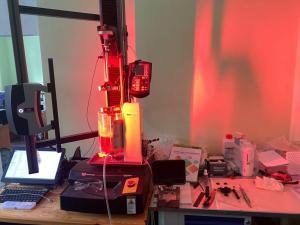

Исследователи из ИГиЛ СО РАН изучают механические свойства артерий, что позволяет создавать адекватные математические модели, предсказывающие развитие патологии или исход операции. Так, на специальной разрывной машине исследуются прочностные свойства биологических тканей, а на ротационном реометре проводится изучение их вязкоупругих свойств. Эти установки и другие приспособления дают возможность исследовать биоматериалы как в условиях, максимально приближенных к тем, которые наблюдаются в организме, так и в предельных состояниях.

Модели аневризм, программный комплекс для нейрохирургов и исследования бактериальной целлюлозы

Одним из первых результатов работы врачей НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина и специалистов ИГиЛ СО РАН стала разработка нового алгоритма эндоваскулярного лечения артериовенозных мальформаций (аномальные соединения между артериями и венами в обход капиллярной системы). На этот алгоритм получен патент, результаты исследования уже применяются в клинической практике. Технология позволила контролировать ход оперативного вмешательства на сосудах головного мозга и значительно снизить риски возникновения послеоперационных осложнений.

Одним из первых результатов работы врачей НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина и специалистов ИГиЛ СО РАН стала разработка нового алгоритма эндоваскулярного лечения артериовенозных мальформаций (аномальные соединения между артериями и венами в обход капиллярной системы). На этот алгоритм получен патент, результаты исследования уже применяются в клинической практике. Технология позволила контролировать ход оперативного вмешательства на сосудах головного мозга и значительно снизить риски возникновения послеоперационных осложнений.

Также ученые ИГиЛ СО РАН совместно с нейрохирургами новосибирского Федерального центра нейрохирургии провели комплекс работ, посвященный сосудистым шунтам. Сосудистое шунтирование распространено как при лечении пороков сердца и патологий артерий нижних конечностей, так и в нейрохирургии. Шунтирование проводят в тех случаях, когда другие технологии (например, микрохирургическое или внутрисосудистое лечение) невозможны или малоэффективны. Шунты представляют собой искусственно созданные обходные пути для кровотока, которые доставляют кровь по назначению в обход патологического участка сосудистой сети. При подобных операциях у хирургов возникают вопросы: нужно дли ставить шунт, чтобы обойти какую-то конкретную патологию, и если нужно, то куда его пришить и под каким углом? Какой материал следует использовать для изготовления шунта: вену или артерию?

«Для решения этой задачи мы разработали специальный программный комплекс для нейрохирургов. Он позволяет врачу по результатам томографии восстановить карту Виллизиева круга (систему церебральных артерий, расположенных в области основания головного мозга) конкретного пациента, отметить на ней имеющиеся точки ветвления артерий и получить ответ, какой шунт и где нужно поставить. Эта программа находится уже в процессе внедрения», — рассказывает заведующий лабораторией механики неупорядоченных сред ИГиЛ СО РАН кандидат физико-математических наук Даниил Васильевич Паршин.

Изучение механики стенок сосудов неотделимо от исследования гидродинамических процессов. В совместных экспериментах с коллегами из Международного томографического центра СО РАН под руководством члена-корреспондента РАН Андрея Александровича Тулупова ученые ИГиЛ СО РАН проводят серию экспериментов с использованием лабораторных датчиков расхода и давления, а также передовых магнитно-резонансных сканеров.

В частности, исследователи показали, как происходит перераспределение кровотока в физической модели коронарных артерий, если установить в нее стент. «Когда человек лежит на операционном столе, нельзя экспериментировать с параметрами воздействия. Когда же мы проводим опыты с такого рода симуляторами, то можем увеличить скорость, повысить давление, посадить в определенном месте сосуда бляшку, сделать аневризму и посмотреть, к чему это приведет. То есть мы обладаем гораздо более широким набором варьируемых параметров и можем получить больше информации», — объясняет Александр Чупахин.

Также ведется совместная работа в рамках полученного НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина гранта РНФ по изучению патологий нижних конечностей. Эти патологии очень распространены, поскольку болезни артерий почти всегда сопровождают варикозное расширение вен. Сейчас на 3D-принтере изготавливаются образцы системы сосудов ноги с различными поражениями модели поверхностной бедренной артерии. На них ученые и врачи под руководством заведующего лабораторией сосудистой хирургии НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина кандидата медицинских наук Александра Александровича Гостева будут впервые в мире экспериментально исследовать гемодинамику поверхностной бедренной артерии в динамике (когда модель ноги движется) и при наличии мышечного окружения.

Ученые ИГиЛ СО РАН исследуют не только потоки, моделирующие движение крови, но и реологию (то есть деформационные свойства) искусственных биоматериалов. Например, бактериальной целлюлозы — перспективного материала для создания искусственных хрящей, фрагментов мозговой оболочки и шунтов кровеносных сосудов.

«В конце прошлого года совместно с учеными из Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина мы исследовали, как влияют способы выращивания бактериальной целлюлозы на ее прочностные и вязкоупругие характеристики. Для протезирования твердой мозговой оболочки подходят одни способы выращивания, для создания искусственных хрящей — совершенно другие. Во втором крупном междисциплинарном проекте вместе с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина и Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна мы будем исследовать применение бактериальной целлюлозы для изготовления протезов твердой мозговой оболочки и искусственных шунтов кровеносных сосудов. Предполагается серия экспериментов, в которых будут изучаться прочностные, вязкоупругие свойства, биосовместимость этого материала у животных, а затем и у людей. Готовится большой комплекс испытаний», — рассказывает Даниил Паршин.

«Нет цели создать супермодель, которая объяснит всё»

Ученые подчеркивают, что описать все процессы, возникающие в системе кровообращения, с помощью уравнений — задача чрезвычайно сложная, выходящая за рамки возможностей современной математики, гидродинамики и механики. Однако нет цели создать супермодель, которая объяснит всё. Сейчас ученые строят локальные модели под конкретные задачи медиков.

«Можно составить очень подробную и большую модель, насчитывающую сотни уравнений и сотни параметров, но дело в том, что мы пока не можем из экспериментов и клинической практики получить данные, которые позволили бы такую модель запустить. Если же вводить подгоночные коэффициенты, то ценность полученных результатов будет невысокой. Хотелось бы, чтобы каждая созданная модель была эффективной, то есть предсказывала, что будет происходить в трехглавой системе “стенки сосуда — кровоток — окружение” при том или ином сценарии. Мы находим разных медицинских партнеров и обладаем достаточно совершенным аппаратом математического моделирования, который позволяет проводить такие расчеты», — говорит Александр Чупахин.

Важнейшая задача моделирования — из огромного количества значений и параметров выделять те, которые будут находить применение в клинической практике, как при выборе долгосрочной тактики лечения, так и в режиме реального времени при проведении операций.

«Мы анализировали передовые достижения в сфере рискового анализа церебральных аневризм. Были получены семь характеристик, по которым этот анализ можно проводить. Но большинство этих характеристик настолько сложные, что они непонятны хирургам. Когда мы обратились к ним, они сказали: “Нам нужно знать два-три параметра из истории болезни и одни-два, которые можно посмотреть по снимкам. Больше мы просто не сможем укладывать в поток, в клиническую рутину”. Математическое моделирование нужно, в том числе и для выделения главных параметров из этого огромного массива данных», — объясняет Даниил Паршин.

Диана Хомякова

- Подробнее о Дракон о трех головах

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии