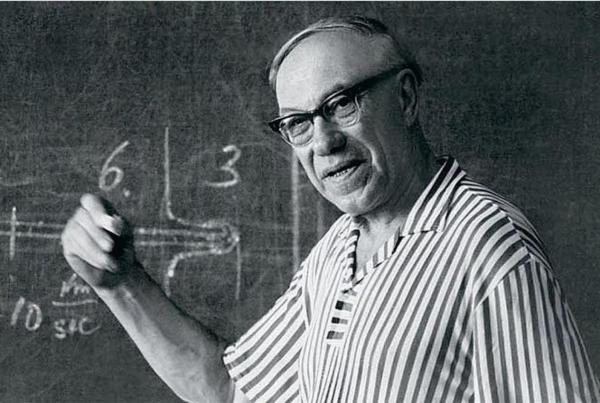

О важных для экономики и безопасности России проектах, реализованных под руководством отца-основателя новосибирского Академгородка Михаила Алексеевича Лаврентьева расказал его внук, декан Факультета информационных технологий НГУ, профессор Михаил Михайлович Лаврентьев.

Создатель Сибирского отделения Академии наук СССР, академик Михаил Алексеевич Лаврентьев был выдающимся ученым, автором целого ряда теорий, вошедших в фундамент различных областей математики. Но занимаясь фундаментальными исследованиями, он изначально ориентировался на прикладное применение результатов своей работы. Широко известный пример – строительство плотины в ущелье Медеу, которая избавила Алма-Ату от разрушительных последствий регулярных селей (подробнее об этом в интервью «Континенту Сибирь»рассказывал гендиректор Технопарка новосибирского Академгородка Дмитрий Верховод).

Были и другие, даже более масштабные проекты, долгие годы остававшиеся в тени из-за режима секретности. В наши дни о них можно рассказывать, не опасаясь обвинений в разглашении государственной тайны.

Михаил Алексеевич родился в 1900 году, то есть был «ровесником века». Еще будучи молодым ученым, в 1920-30-ых годах, он опубликовал серию работ по вариационному исчислению и исследованию свойств конформных отображений. Эти теоретические исследования позволили ему определить форму сечения крыла самолета, обеспечивающую максимальную подъемную силу. Опыт приложения чистой теории к важным инженерным задачам в авиации был новаторским, и именно этот подход стал одним из главных факторов, которые в те годы вывели нашу страну на передовые позиции в области авиационной техники.

Во время Великой Отечественной войны Лаврентьев сосредоточился на теории взрыва, и прежде всего, на построении теории кумуляции. Сам кумулятивный эффект был известен еще в XIX веке. Уже тогда выяснилось, что, если на взрывчатке сделать выемку, покрыть ее металлом и взорвать на определенном расстоянии от брони, пробивная сила такого заряда многократно увеличится. Используя эти наблюдения, немцы построили свои фаустпатроны, которыми обстреливали танки и бронемашины. Представления о кумулятивном эффекте в то время были чисто эмпирическими. Лаврентьев же первым создал теорию, объясняющую физические принципы этого явления. В ее основу легла парадоксальная для того времени идея: при определенных давлениях и скоростях металлы ведут себя как идеальная жидкость.

Теоретическую часть работы Михаил Лаврентьев завершил уже в послевоенные годы, а в военные годы он сосредоточился на практической задаче – создании авиационных кумулятивных бомб. В первые годы войны советский штурмовик ИЛ-2 использовал тяжелые стокилограммовые противотанковые авиабомбы (ПТАБ). Самолет брал на борт от двух до четырех таких зарядов. Максимальное количество целей, которые можно было поразить за один вылет, соответствовало числу бомб на борту самолета.

Под руководством Лаврентьева были созданы кумулятивные боеприпасы весом всего в два с половиной килограмма, но способные пробивать 70 мм танковую броню. Этого было достаточно для поражения самых защищённых танков вермахта – у «Пантеры» в крыше было не более 16 мм, у «Тигра» – 28 мм. И кроме того, вместо четырех тяжелых бомб, ИЛ-2 мог уже брать четыре кассеты с 78-ю такими зарядами в каждой, которыми буквально «посыпал» немецкие танки с высоты 25 метров. Это обеспечивало, с одной стороны, большую прицельную точность бомбового удара, а с другой – безопасность самого самолета, который не мог быть сбит разрывом собственных авиабомб. Такие кумулятивные авиабомбы впервые применили в ходе Курской битвы, когда авиация сожгла сотни танков. Это внесло огромный вклад в исход сражения. А Михаил Алексеевич стал одним из очень немногих гражданских, награжденных орденом Отечественной войны 2-й степени.

Задачами создания новых боеприпасов академик Лаврентьев занимался и в послевоенные годы, в качестве заместителя главного конструктора Министерства среднего машиностроения СССР (которое курировало все важнейшие разработки советского ВПК). В 1953 году в Сарове (Арзамас-16), ведущем атомном центре СССР, под руководством Лаврентьева приступают к разработке атомного артиллерийского снаряда. У Соединенных Штатов такие снаряды уже были, надо было срочно догонять главного соперника в развернувшейся гонке вооружений.

Задачами создания новых боеприпасов академик Лаврентьев занимался и в послевоенные годы, в качестве заместителя главного конструктора Министерства среднего машиностроения СССР (которое курировало все важнейшие разработки советского ВПК). В 1953 году в Сарове (Арзамас-16), ведущем атомном центре СССР, под руководством Лаврентьева приступают к разработке атомного артиллерийского снаряда. У Соединенных Штатов такие снаряды уже были, надо было срочно догонять главного соперника в развернувшейся гонке вооружений.

«Ядерный заряд американского снаряда образца 1951 года приводился в действие механизмом пушечного сближения двух компонент критической массы активного вещества внутри летящего снаряда. Недостатком такого подхода является низкий КПД и значительная вероятность неполного взрыва снаряда. Американцы, уже имевшие солидный запас ядерного горючего, могли себе позволить такие боеприпасы. Конструкция нашего ядерного заряда напоминала среднеазиатскую дыню, которую предстояло разместить внутри цилиндрического артиллерийского снаряда. Фактически это было подобие сферического заряда, сильно вытянутого вдоль полярной оси… Можно сказать, что это был снаряд для бедных, вызванный жестокой необходимостью экономить», — писал в своих воспоминаниях ученик Михаила Лаврентьева, академик Дмитрий Ширков, ставший самым молодым лауреатом Ленинской премии как раз за участие в этом проекте.

В 1956 году группа Лаврентьева провела успешные испытания боеприпаса РДС-41 (изделие 11Д) с ядерным зарядом на основе механизма имплозии. Снаряд весил 570 килограмм, а мощность взрыва составляла 14 килотонн, чуть больше, чем у бомбы, взорвавшейся над Хиросимой.

Самоходные артиллерийские установки, способные стрелять такими боеприпасами, были представлены миру на параде в честь 40-летия Октябрьской революции и произвели сильное впечатление на иностранных военных атташе. Правда, серийное производство их так и не началось по ряду причин, среди которых было решение сделать ставку на ракетное вооружение. Однако, надо признать, что команда Лаврентьева справилась с порученной им нелегкой задачей.

Интересный факт: когда началось создание новосибирского Академгородка Лаврентьев привез с собой в Сибирь молодую часть своей достаточно небольшой команды, трудившейся над ядерными снарядами, всего семь человек. И в последующие годы за научные заслуги четверо из них стали академиками. «Это просто невероятный результат, который показывает, как хорошо Михаил Алексеевич умел оценивать потенциал молодых исследователей, собирать вокруг себя наиболее талантливых, способных решать самые сложные задачи», ─ подчеркнул Михаил Лаврентьев.

Конечно, выдающийся ученый занимался не только созданием боеприпасов. В те же 1950-е годы он вошел в число специалистов, работавших над созданием первого советского компьютера. В то время его назначили директором Института точной механики и вычислительной техники академии наук СССР, где и развернулась эта работа. Он же пригласил работать в свой институт Сергея Лебедева, которого мы знаем, как создателя первой советской ЭВМ.

Позже Лебедев вспоминал: «Для начала Лаврентьеву пришлось победить в ожесточенной дискуссии с противниками цифровых вычислительных машин, которые держались за дифференциальный анализатор и перфокартные счетно-аналитические машины. Этим представителям старой классической школы вычислительной техники были малопонятны преимущества электроники, которая обеспечивала огромное быстродействие при практическом отсутствии сложных механических устройств. Лаврентьеву немалого труда стоило убедить руководство Академии наук в необходимости держаться курса на электронно-вычислительные машины (ЭВМ)».

Но дальше Лаврентьеву предстояло столкнуться с еще более сильным конкурентом.

«Тогда над аналогичным проектом работало одно из министерств. С позиций сегодняшнего дня очевидно, что академический проект опирался на более существенную научную базу и имел гораздо лучшие перспективы развития. Но это мы понимаем сейчас, а тогда авторы министерского проекта располагали гораздо более серьезной материально-технической поддержкой. В частности, все блоки памяти, которые были спроектированы для академического проекта, в приказном порядке забрали и передали разработчикам в министерстве. Не удивительно, что, когда дошло до испытаний, тот проект был в более высокой стадии готовности и их машина показала лучший результат. Но затем Михаил Алексеевич сумел доказать, что одна из задач на испытаниях не имела смысла и, соответственно, испытания нельзя признать корректными», ─ поделился деталями этой истории с «Континентом Сибирь» Михаил Лаврентьев.

Новые испытания назначили через полгода и за это время ученые смогли не только преодолеть отставание, но и убедительно победить. В основу их машины – БЭСМ-1 был положен принцип мелкоблочного конструирования, который полностью себя оправдал – машина ничуть не уступала самым мощным американским образцам того времени.

Новые испытания назначили через полгода и за это время ученые смогли не только преодолеть отставание, но и убедительно победить. В основу их машины – БЭСМ-1 был положен принцип мелкоблочного конструирования, который полностью себя оправдал – машина ничуть не уступала самым мощным американским образцам того времени.

Но для достижения такого убедительного результата ученым потребовалось решать не только научные задачи. Большой проблемой было получить нужное количество радиодеталей – ламп, на которых работала БЭСМ-1. Ведь до этого в СССР никогда не выпускали изделий, для которых лампы требовались бы в таких огромных количествах.

Тогда Лаврентьев и Лебедев пошли к министру радиопромышленности, к ведомству которого тогда было немало нареканий по поводу качества выпускаемых им ламп. Ученые предложили передать им 100 ламп, которые будут у них непрерывно работать, а в обмен они предоставят отчет о том, как лампы работают. Ну а если какая-то лампа перегорит, то министерство ее оперативно заменит. Министру были нужны положительные отзывы о его продукции, и он согласился. Так академический проект был обеспечен нужными дефицитными комплектующими.

Надо сказать, что, благодаря ряду оригинальных научных разработок, в первые годы после создания БЭСМ-1 СССР успешно поддерживал паритет в области ЭВМ с американцами. Например, у нас были созданы машины, которые использовали не бинарную арифметику (известный всем двоичный код), а троичную, которая обладает определенными преимуществами. Отставание началось с области производства собственной элементной базы. Но и тогда, благодаря успехам в разработке эффективных вычислительных алгоритмов, СССР смог сохранять паритет в таких направлениях, как космонавтика, атомная энергетика и ядерные вооружения, развитие которых требовало мощнейшей вычислительной базы.

Михаил Алексеевич Лаврентьев был очень разносторонним ученым и талантливым организатором, автором множества важных теоретических работ и не менее важных практических проектов. Но интересно, что сам он главным своим достижением считал вовсе не это.

Наталья Притвиц, которая долгое время проработала с академиком Лаврентьевым, сначала как сотрудница Института гидродинамики, а потом – как пресс-секретарь Сибирского отделения АН СССР, рассказывала, что, отвечая на этот вопрос в одном из интервью, Лаврентьев назвал своими главными результатами создание Клуба юных техников и Физико-математической школы-интерната при Новосибирском госуниверситете (НГУ).

Новые испытания назначили через полгода и за это время ученые смогли не только преодолеть отставание, но и убедительно победить. В основу их машины – БЭСМ-1 был положен принцип мелкоблочного конструирования, который полностью себя оправдал – машина ничуть не уступала самым мощным американским образцам того времени.

Но для достижения такого убедительного результата ученым потребовалось решать не только научные задачи. Большой проблемой было получить нужное количество радиодеталей – ламп, на которых работала БЭСМ-1. Ведь до этого в СССР никогда не выпускали изделий, для которых лампы требовались бы в таких огромных количествах.

Тогда Лаврентьев и Лебедев пошли к министру радиопромышленности, к ведомству которого тогда было немало нареканий по поводу качества выпускаемых им ламп. Ученые предложили передать им 100 ламп, которые будут у них непрерывно работать, а в обмен они предоставят отчет о том, как лампы работают. Ну а если какая-то лампа перегорит, то министерство ее оперативно заменит. Министру были нужны положительные отзывы о его продукции, и он согласился. Так академический проект был обеспечен нужными дефицитными комплектующими.

Надо сказать, что, благодаря ряду оригинальных научных разработок, в первые годы после создания БЭСМ-1 СССР успешно поддерживал паритет в области ЭВМ с американцами. Например, у нас были созданы машины, которые использовали не бинарную арифметику (известный всем двоичный код), а троичную, которая обладает определенными преимуществами. Отставание началось с области производства собственной элементной базы. Но и тогда, благодаря успехам в разработке эффективных вычислительных алгоритмов, СССР смог сохранять паритет в таких направлениях, как космонавтика, атомная энергетика и ядерные вооружения, развитие которых требовало мощнейшей вычислительной базы.

Михаил Алексеевич Лаврентьев был очень разносторонним ученым и талантливым организатором, автором множества важных теоретических работ и не менее важных практических проектов. Но интересно, что сам он главным своим достижением считал вовсе не это.

Михаил Алексеевич Лаврентьев был очень разносторонним ученым и талантливым организатором, автором множества важных теоретических работ и не менее важных практических проектов. Но интересно, что сам он главным своим достижением считал вовсе не это.

Наталья Притвиц, которая долгое время проработала с академиком Лаврентьевым, сначала как сотрудница Института гидродинамики, а потом – как пресс-секретарь Сибирского отделения АН СССР, рассказывала, что, отвечая на этот вопрос в одном из интервью, Лаврентьев назвал своими главными результатами создание Клуба юных техников и Физико-математической школы-интерната при Новосибирском госуниверситете (НГУ).

«Именно туда приходят увлеченные школьники, потом они поступают в университет и из них вырастают новые поколения ученых. И практически сразу, вслед за первыми институтами Академгородка, построили университет, без которого наш научный центр не развивался бы так быстро и мощно», ─ объяснил Михаил Лаврентьев.

О потенциале Новосибирского научного центра говорят и цифры: сейчас в СО РАН сосредоточено примерно 25-30% научного ресурса всей Российской академии наук, и примерно половина приходится на Академгородок. Иначе говоря, на относительно небольшой территории Новосибирского Академгородка сосредоточена шестая часть всего потенциала Российской академической науки. И это результат работы системы, основанной на знаменитом Треугольнике Лаврентьева «Наука-Образование-Производство». Эта система пережила и распад СССР с последовавшим за ним кризисом, и реформу РАН, вызвавшую немалые потрясения в научном сообществе страны. Успешно справляется она и с вызовами последних лет, ее по праву можно относить к одному из главных и наиболее успешных проектов Лаврентьева.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии