Представляем новое интервью с главным научным сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН, доктором исторических наук, профессором Андреем Павловичем Бородовским. В этот раз темой для разговора стало археологическое наследие Новосибирского Приобья, которое впервые было описано еще в XVIII веке.

– Расскажите, пожалуйста, о чем идет речь в Вашей новой статье?

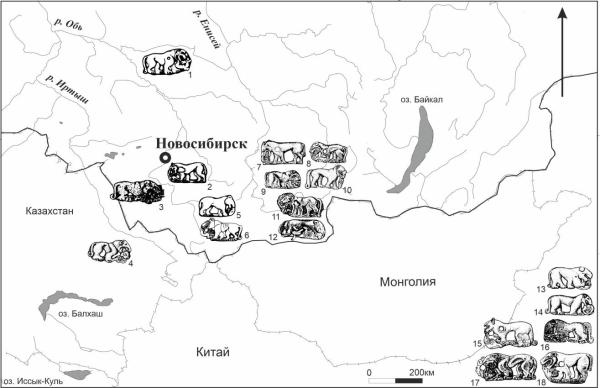

– В путевых дневниках одного из родоначальников российской археологии Д.Г. Мессершмидта, а также его более позднего коллеги И.Г. Гмелина, посещавших в первой половине XVIII века территорию будущей Новосибирской области, содержится немало информации о разных объектах археологического наследия – курганах, городищах, и отдельных артефактах и т.д. Дело в том, что это были комплексные экспедиции, организованные молодой Российской Академией наук по поручению власти и их целью был сбор самой разнообразной информации о сибирских землях – здешней географии и топонимике, биологии и, конечно, истории. И данные об археологических памятниках, собранные ими тогда актуальны и сегодня – в рамках идентификации и сопоставления с современными археологическими данными.

Это достаточно сложная задача, решение которой может занимать долгое время. Ярким примером является «Уеньское городище», описанное И.Г. Гмелиным в 1741 г. и опубликованном в Германии 1752 году. Попытки идентифицировать его реальный археологический прототип современными сибирскими археологами предпринимались с тех пор неоднократно, но сделать это удалось только в начале нашего века, то есть почти 250 лет спустя с момента его первого научного открытия.

– А почему это было так сложно? И.Г. Гмелин не указал точного местоположения памятника?

– И.Г. Гмелину его показали местные жители, когда он проезжал по тракту и он его описал достаточно примерно, во многом со слов этих самых местных жителей. Но впоследствии в этой местности д. и. н. Татьяной Николаевной Троицкой в 70-е годы прошлого века было найдено четыре городища и надо было понять, о каком из них идет речь в записках И.Г. Гмелина (или это вообще был собирательный образ нескольких памятников). Долгое время точного ответа на этот вопрос получить не удавалось. Да и того зимовья, которое было указано в качестве ориентира уже давно не существует.

И лишь несколько лет назад мы, вместе со моим учеником к.и.н. С. В. Гороховым, просчитали по дневнику Гмелина все расстояния, сравнили с планами, и выяснилось, что одно городище –Дубровинский Борок-6 - напоминает то рисунок, который был у И.Г. Гмелина.

– И много таких объектов описано в дневниках ученых XVIII века?

– Достаточно много. Но не всегда это на самом деле археологические объекты. Д.Г. Мессершмидт описал, в частности, городище, так называемое Юрт-Оры. Ему его показали, как легендарный объект, якобы это как-то связанный с Кучумом. Но археологические обследования уже в наше время выявили, что это никакой не археологический памятник, а просто геологический объект, какие-то дюнные возвышения, которые в древности почему-то воспринимались как рвы и валы. Но в целом, Д.Г. Мессершмидт описал десятки памятников на территории Урала и Западной Сибири. И.Г. Гмелин тоже, по возможности, описывал памятники, которые ему встречались во время его экспедиции. Так что можно сказать, период с 1721 по 1743 год – это то время, когда, по сути дела, и формировалась современная отечественная археология в том виде, в котором она существует сейчас.

– На сегодня все описанные ими памятники идентифицированы или эта работа еще продолжается?

– Существует еще ряд объектов, которые ждут своей идентификации. И есть вот какой нюанс, некоторые объекты, которые описывали Д.Г. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас (руководитель еще одной академической экспедиции по изучению Сибири в том же столетии), они стали археологическими памятниками позднее, ближе к нашему времени. Я говорю сейчас про знаменитые сибирские остроги – Умревинский, Чаусский и другие. Сегодня они тоже являются полноценными объектами археологических исследований, а в то время – это были действующие оборонительные сооружения, административно-политические центры русской экспансии в Сибирь и в материалах экспедиций сохранились записи о них, как они выглядели в то время, как функционировали.

– Есть какие-то объекты, которые Д.Г. Мессершмидт или И.Г. Гмелин описали, а современные археологи даже не знают, где они, их только предстоит заново найти?

– Такие памятники есть, в нашей области они расположены где-то в Барабинской лесостепи. Есть объекты на территории Кемеровской области, Томской области, Красноярского края, которые требуют своего дальнейшего поиска. Здесь пригодится та методика, которую мы применяли для идентификации «Уеньского городища».

Есть и задачи, которые, возможно, не удастся решить. Так, Д.Г. Мессершмидт в своих записях указывает, что многие «языческие могилы» по берегам Оби уже разграблены и нужно обладать особенным счастьем, чтобы случайно найти еще что-то ценное. И надо понимать, что и в последующие годы памятники могли подвергаться случайному или целенаправленному разграблению, да и просто быть уничтоженными в результате хозяйственной деятельности.

Иногда бывало, что потенциально ценные артефакты тоже исчезали из поля зрения ученых. Например, при посещении Чаусского острога Мессершмидт упоминает о несостоявшемся приобретении золотых сережек. Судя по описанию, речь шла о «петельчатых серьгах» эпохи раннего железа. К сожалению, локализовать этот артефакт сегодня не является возможным.

Но даже, если речь идет об артефактах или других объектах, местонахождение которых сегодня не установлено, сама информация о них может быть интересна и полезна для ученых. Хорошим примером является история с идолом в форме козла.

Но даже, если речь идет об артефактах или других объектах, местонахождение которых сегодня не установлено, сама информация о них может быть интересна и полезна для ученых. Хорошим примером является история с идолом в форме козла.

– Расскажите подробнее, пожалуйста.

– Во время посещения того же Чаусского острога, Д.Г. Мессершмидту сообщили, что у дворянина Вишневецкого из Томска, ныне пребывающего в остроге, есть медный идол в виде козла, на которого прыгает лев. Но дворянин отказался продать свою находку «для науки» и заявил, что он сам готов отвезти его в Кунсткамеру Его Царского Величества.

Сделка не состоялась, но информация об артефакте дошла до нас, и мы можем ее интерпретировать. Очевидно, что описана бляха, выполненная в скифо-сибирском зверином стиле. Сам сюжет - нападение кошачьего хищника на копытное животное – характерен для аналогичных предметов на юге Западной Сибири в ту эпоху. Также интересно, что указ о приобретении таких находок государством (через Берг- и Мануфактур-коллегии) вышел в том же 1721 году, что и произошла попытка приобрести бляху в остроге. И это говорит о достаточно высокой скорости распространения информации о государственной политике по отношению к предметам древности в петровскую эпоху. Ведь, в том же году, житель острога на окраине империи уже знал, что власть заинтересована в подобных артефактах. Ну а то, что похожую бляху случайно обнаружили уже в нашем веке в районе Бердска, позволяет предположить, что и бляха Вишневецкого происходила из Новосибирского Приобья. Хотя саму ее мы изучить не можем и ее дальнейшая судьба науке не известна. Но, как видите, даже в этом случае изучение записок Д.Г. Мессершмидта приносит пользу.

Работа подготовлена по теме Госзадания НИР ИАЭТ СО РАН «Формирование оригинальных черт российской цивилизации и становление империи на материалах исследований памятников Сибири XVI - XX веков (FWZG-2025-0013)»

Сергей Исаев

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии