Как ни странно, но совсем недавно началась реальная гонка за управляемый термоядерный синтез, что может сильно повлиять на корректировку международной повестки. Почему это кажется странным? Потому что еще пять лет назад было упование на возобновляемые источники энергии. На этот счет предлагались такие проекты, что захватывало дух. Например, в Великобритании всерьез планировали (о чем мы писали) запускать в космос тяжелые спутники с фотоэлектрическими панелями для непрерывной генерации электроэнергии, которую собирались переправлять на Землю с помощью радиоволн. Сегодня, похоже, этими темами переболели, и вновь переключили внимание на термоядерную энергетику.

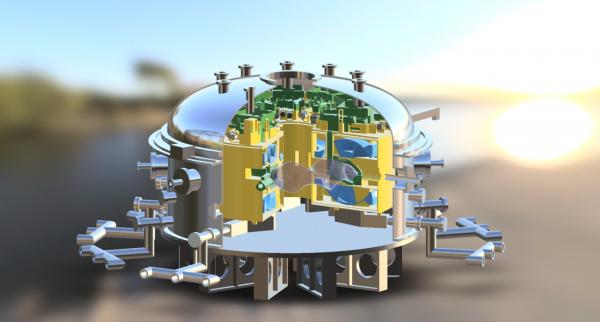

Самое интересное, что о запуске первых термоядерных реакторов говорят теперь так, будто это – дело технически решенное. Показательно в этой связи то, что амбициозный международный проект ITER по созданию суперсовременного токамака уже начал слегка забываться ввиду того, что дела с ним идут ни шатко, ни валко (о чем мы также писали). Денег уже потрачено много, а на выходе – почти ничего. Сроки постоянно переносятся. Так, базовый план, принятый еще в 2016 году, предполагал получение первой плазмы уже в нынешнем, 2025 году, а с 2035 года должна была начаться эксплуатация термоядерного реактора. Теперь заявляют, что в этом году ничего ждать не стоит. Согласно обновленной версии плана, полную энергию плазмы намерены получить лет через десять, а работу с дейтерием и тритием начать только с 2039 года.

Как мы знаем из опыта всевозможных долгостроев, перенос сроков в реализации столь масштабных и знаковых проектов – дело весьма подозрительное само по себе. К 2039 году вырастет поколение, которое, вполне вероятно, вообще ничего не будет знать про ITER. Впрочем, нынешние энтузиасты термоядерной энергетики по этому поводу не унывают. На их взгляд, тот факт, что ITER превращается в громоздкого динозавра, в большей степени должен волновать Европу (учитывая, что данный объект расположен на территории Франции). Другие страны (даже если они – участники проекта) имеют право и возможность торить здесь собственный путь. Именно это сейчас и происходит, в результате чего в этой области энергетики обозначилась нешуточная конкуренция.

Похоже, западные эксперты почувствовали реальную китайскую угрозу и с этой стороны, что привело к некоторым подвижкам. Китайский фактор резко поменял направленность рассуждений о термоядерном синтезе. Разговоры из области научного поиска и технических решений тут же перешли в область экономики и геополитики. Западные эксперты задались актуальным вопросом: почему европейцы и американцы начали сдавать позиции тому же Китаю и как к этому нужно относиться? Стали звучать опасения, что Запад рискует проиграть гонку за термоядерную энергию.

Эксперты признают, что термоядерная энергия способна радикально изменить существующий геополитический ландшафт. Ее использование дает ряд принципиальных преимуществ, но воспользоваться ими в полной мере может только та страна, которая добьется лидерства как в строительстве термоядерных электростанций, так и в сложной цепочке поставок.

В свете указанной перспективы западным странам придется организовать такую цепочку поставок по целому ряду технологий – в дополнение к тому, что необходимо для обеспечения работы термоядерных электростанций. В чем здесь преимущества Китая? Западные эксперты указывают на то, что эта страна серьезно инвестирует в создание таких цепочек поставок и в масштабирование сложных производственных процессов. Благодаря столь ответственной политике происходит миграция важных отраслей с Запада в Китай. Как раз таким путем, кстати, китайцы перехватили инициативу в развитии «зеленых» технологий.

Как отмечают эксперты, сейчас такая же ситуация складывается в термоядерной энергетике, где Китай недвусмысленно продемонстрировал свой интерес. Обладая серьезной промышленной базой, он в состоянии гораздо быстрее пройти все начальные этапы, чем это было на Западе. И в перспективе так же быстро перейдет к коммерциализации своих достижений в этом направлении на глобальном уровне.

Слабость Запада как раз в том, что там имеет место недофинансирование промышленных активов, связанных с производством ключевых компонентов для функционирования термоядерной энергетики как отрасли. Как правило, основные вложения делаются в сам термоядерный синтез. Но это только часть работы. Для успешной конкуренции необходимо вкладываться и в смежные технологии, связанные с созданием промышленной базы термоядерной отрасли как таковой. В Китае, похоже, прекрасно это осознают, и потому делают ставку на доминирование в данной сфере. Явные преимущества можно увидеть уже сейчас. Речь идет как минимум о трех «столпах» термоядерной энергетики – технологии производства тонких пленок (необходимых для удержания плазмы), производстве крупногабаритных конструкций и силовой электронике. По этим направлениям Китая является безусловным лидером.

Впрочем, у Запада есть шанс застолбить лидерские позиции по другим ключевым направлениям: по созданию криогенных установок, по переработке топлива и по производству защитных экранов. Например, производство термоядерного топлива является на сегодняшний день зарождающейся отраслью. На Западе уже разработаны соответствующие технологии. Остается только подвести для них необходимую промышленную базу, адекватную масштабам термоядерной энергетики. С этим могут возникнуть некоторые сложности. Но другого пути в конкуренции с Китаем нет.

Очень сильно в этом плане сдают европейские страны, где наблюдается явный недостаток инвестиций в столь прорывное направление. Америка в этом плане действует более активно, давно уже рассматривая Китай как главного конкурента по всем ведущим отраслям. Необходимость конкуренции за термоядерный синтез там уже достаточно хорошо осознается. Не удивительно, что Министерство энергетики США год назад приняло очередную десятилетнюю стратегию в данной области. Ключевой пункт программы – выработка стратегии, направленной на обеспечении партнерства с частным бизнесом в данной сфере. По сути, правительство США поддерживает коммерциализацию термоядерной энергетики уже на текущем этапе.

В этой связи необходимо отметить инициативу компании Google, подписавшей соглашение о покупке 200 МВт термоядерных мощностей у компании Commonwealth Fusion Systems (CFS). Это является ПЕРВЫМ коммерческим обязательством Google в области термоядерной энергетики. Согласно заявлению CFS, она начнет вырабатывать термоядерную энергию с начала 2030-х годов. Такой энергетический объект будет расположен в штате Вирджиния. По замыслу, он станет первой термоядерной электростанцией промышленного уровня.

Интересно, что участие IT-гигантов в таких проектах как будто призвано доказать наступление новой эпохи, когда человечество перейдет на абсолютно «чистые» источники энергии. Напомним, что известные IT-гиганты активно поддерживают возобновляемую энергетику. Это то, что они связывают с краткосрочной перспективой. В долгосрочной же перспективе ставка делается, как видим, на термоядерную энергетику. Причем, делается это совершенно недвусмысленно, с заключением коммерческих контрактов на поставку электроэнергии уже с 2030 года.

Не будучи специалистами в области термоядерного синтеза, мы не можем сказать, на что рассчитывают упомянутые компании, уверенно заявляя о том, будто через пять лет этот вопрос будет решен. Со стороны это напоминает дележ шкуры неубитого медведя. Конечно, подобные вещи способный внушить оптимизм. Но лучше все-таки проявлять здесь сдержанность и оценивать развитие ситуации не по громким обещаниям, а по конкретным результатам.

Николай Нестеров

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии