Мы продолжаем цикл материалов, посвященных достижениям и вехам в истории научных организаций, вошедших в состав ФИЦ Института цитологии и генетики. Сегодня поговорим о головном институте, давшем название федеральному исследовательскому центру.

ИЦиГ СО РАН неоднократно выступал пионером внедрения в селекцию хромосомных и клеточных технологий, в числе которых маркер-ориентированная селекция, использование ДГ-линий, генная инженерия. А несколькими десятилетиями ранее - методы химического и радиационного мутагенеза, с помощью которых был создан первый в стране радиационный сорт-мутант мягкой яровой пшеницы Новосибирская 67. Про эту историю мы хотим рассказать сегодня подробнее (причем, значительная часть материалов ранее публиковалась только в научных изданиях и отчетах).

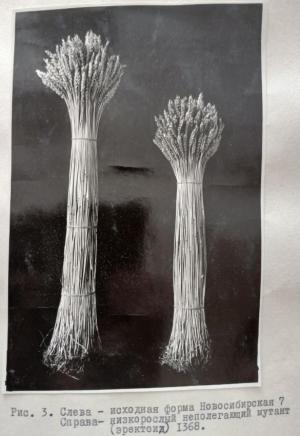

Еще в 1937 году на Западно-Сибирской краевой опытной станции зернового хозяйства (ныне Сибирский НИИ растениеводства и селекции – филиал ИЦиГ СО РАН) известный селекционер Иван Никитович Семченков получил ряд перспективных гибридных линий. На основе одной из них был создан сорт Новосибирская 7, который хорошо выдерживал густоту стояния растений на единице площади, созревал на два-три дня раньше стандарта и обладал средними параметрами качества зерна (15,3 % белка и 47 % клейковины в зерне).

Этот сорт использовался аграриями, но не вошел в число лидеров по засеваемой площади, в том числе, по причине недостаточной устойчивости к полеганию.

Этот сорт использовался аграриями, но не вошел в число лидеров по засеваемой площади, в том числе, по причине недостаточной устойчивости к полеганию.

Шли годы. Генетика пережила погром, учиненный сторонниками «лысенковщины», и в новосибирском Академгородке началось возрождение этой науки в нашей стране на базе Института цитологии и генетики СО РАН.

В 1957 году в только начинавший свою работу институт приезжает работать (наряду с другими выдающимися исследователями) известный ученый-генетик Пётр Климентьевич Шкварников. Вскоре он возглавляет отдел генетики растений и становится заведующим им же основанной лаборатории радиационной селекции и экспериментального получения мутаций (в 1962 г. лаборатория была переименована в лабораторию экспериментального мутагенеза) ИЦиГ СО АН СССР.

Радиационный мутагенез предполагает облучение семян растений, побегов или измельченных листьев с помощью гамма-лучей, и последующее высаживание семян или выращивание облученного материала в стерильном субстрате, в результате чего появляется росток. Затем отдельные растения размножаются и проводится исследование их характеристик.

Первые работы по радиационному мутагенезу на пшенице в СССР проводились еще до Великой Отечественной войны и показали перспективность этого подхода. Но на момент создания лаборатории в ИЦиГ прикладные результаты по известным причинам (война и «лысенковщина») советские ученые получить не успели.

Первым сортом пшеницы, полученным с помощью методов радиационного мутагенеза, стала Новосибирская 67, созданная Иваном Васильевичем Черным, Петром Климентьевичем Шкварниковым (сотрудники ИЦиГ) и Виктором Петровичем Максименко (СибНИИРС).

Облучив в 1959 году семена пшеницы Новосибирская 7 (о которой было рассказано выше) дозой в 5 тысяч рентген, сотрудники лаборатории получили большое количество мутантов. Один из них - мутантное растение пшеницы №1656 – и стал основой для создания нового сорта. Уже через пять лет мутант 1656 был включен в конкурсное сортоиспытание на экспериментальных полях ИЦиГ СО АН СССР и по договору о научном сотрудничестве с отделом селекции Новосибирской областной сельскохозяйственной опытной станции (так в то время называли СибНИИРС, где и была ранее создана Новосибирская 7).

На протяжении последующих четырех лет селекционер В.П. Максименко подтвердил хорошую урожайность (более 30 центнеров с гектара) и высокую устойчивость к полеганию у этого сорта, и он был включен уже в государственные сортоиспытания под именем Новосибирская 67.

На протяжении последующих четырех лет селекционер В.П. Максименко подтвердил хорошую урожайность (более 30 центнеров с гектара) и высокую устойчивость к полеганию у этого сорта, и он был включен уже в государственные сортоиспытания под именем Новосибирская 67.

Новый сорт обладал такими важными характеристиками, как среднеспелость и засухоустойчивость, слабая поражаемость пыльной головней и корневыми гнилями, отзывчивость на высокий агрофон и хорошая окупаемость затрат на удобрения. Сорт устойчив к полеганию.

По качеству зерна относится к сильной пшенице, по содержанию незаменимых аминокислот превосходил многие районированные сорта. Поэтому, решением Министерства сельского хозяйства СССР яровая пшеница Новосибирская 67 была занесена в список сильных пшениц-улучшателей, и за продажу зерна этого сорта выплачивалась надбавка в 10-40 %, в зависимости от содержания белка.

Новый сорт очень быстро стал завоевывать популярность. Большой вклад в его внедрение внесла усовершенствованная технология выращивания и производства сортовых семян, применяемая СибНИИРС (где поначалу и было сосредоточено семеноводство Новосибирской 67).

Новый сорт отлично зарекомендовал себя на полях Курганской, Новосибирской, Омской, Тюменской областях (где позволял выдерживать урожай более 40 центнеров с гектара без полегания). А благодаря его высокой отзывчивости на питание, потенциал урожайности сорта оценивался в 50-55 центнеров/га.

«Экономический эффект от внедрения этого сорта многократно превысил затраты на строительство нашего института, в котором был выведен», - подчеркивал научный руководитель ИЦиГ СО РАН академик РАН Николай Александрович Колчанов. Ранее в руководстве СО РАН выгоду от внедрения сорта и вовсе сравнивали с стоимостью строительства всей первой очереди Академгородка. Эти оценки подтверждает и статистика того времени. Только в 1976 году и только в Новосибирской области благодаря замене сорта Мильтурум 553 Новосибирской 67 было получено 6 миллионов рублей дополнительной прибыли. А ведь сорт использовался далеко за пределами региона и на протяжении десятилетий.

Столь высокие цифры объясняются тем самым высоким качеством зерна. Качество зерна, его технологические свойства принято относить к пяти классам, при этом, самое качественное относят к первому классу, попроще – ко второму. Третий класс – это как «троечник» в школе, довольно посредственный уровень. Чаще всего зерно третьего класса – это смесь зерна, которое направляется на самые разные цели. А сейчас для хлебопечения используют порой и четвертый класс зерна, который в советское время считался фуражным.

«Вырастить зерно первого и второго класса довольно сложно. Требуется повышенное внимание к агротехнологиям, дополнительные затраты, знания, усилия. В создание сильных и ценных сортов селекционеры вкладывают дополнительные вилы. Раньше государство стимулировало хозяйства к выращиванию таких сортов, чтобы получать в значительном количестве зерно высших классов. – серьезными надбавками к цене», - рассказала заведующая сектором генетики качества зерна ФИЦ ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Татьяна Пшеничникова.

Сортировкой зерна занималась Госхлебинспекция. А сейчас, когда инспекции не стало, регламенты не действуют, а зерно, независимо от класса, стоит почти одинаково, производителям нет смысла стараться. В результате, у нас львиная доля урожая приходится на зерно третьего и четвертого классов, из которого не получится муки высшего качества. А Новосибирская 67 сегодня практически забыта (на Дне поля Новосибирской области в прошлом году даже руководители ведущих аграрных предприятий региона признавались, что впервые слышат о сорте, способном давать такие урожаи высококачественного зерна в сибирских условиях).

Тем не менее, ИЦиГ (и его филиал СибНИИРС), где в свое время был создан этот сорт – продолжают свою работу, оставаясь на переднем крае селекционных технологий. А значит, у нас в стране сохраняется возможность появления не менее выдающихся новых сортов ведущих сельскохозяйственных культур. Главное, чтобы была соответствующая политика государства, на поддержку их селекции, семеноводства и внедрения в аграрный сектор экономики.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии