Академик Николай Вавилов исходил тысячи километров, поднимался в горы, ночевал в палатках, боролся со снегом, ветрами и инфекциями, записывал все в дневники — на ходу, верхом на лошади или ночью при свете коптилки. Он и сотрудники Всесоюзного института растениеводства (ВИР) собрали уникальную коллекцию семян и саженцев, которую мировые эксперты оценивают в $8 трлн. Но можно ли измерить деньгами продовольственную безопасность всего человечества?

Советский ботаник Николай Иванович Вавилов подарил России и всему миру уникальную бесценную коллекцию семян и саженцев культурных растений и их дикорастущих сородичей. Ее пытались купить, ее пытались украсть, ее сохранили в блокаду, за нее отдавали жизни…

Людям, далеким от сельского хозяйства, ботаники и генетики, непросто понять, почему так велика ценность "пакетиков с семенами", и еще сложнее поверить, что эта коллекция уже не раз спасала и еще не раз спасет от голода целые народы.

"С вировской коллекцией свою продовольственную безопасность мы отстоим, будем сыты и решим все свои проблемы и ответим на вызовы XXI века", — считает главный научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), академик Николай Петрович Гончаров.

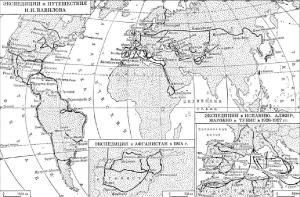

Почти 20 лет — в 1920–1930-е годы — Николай Вавилов и его коллеги путешествовали по центрам происхождения растений — тем местам, где дикие растения были введены в культуру — доместицированы. Они собирали семена, аккуратно фиксировали места сборов, упаковывали килограммы грузов в почтовых отделениях всего мира и отправляли на родину. За это время они совершили около 180 экспедиций по территории Советского Союза и 40 экспедиций в 65 зарубежных стран (52 из которых Вавилов посетил лично) и собрали коллекцию, аналогов которой в мире нет.

Можно ли сегодня, спустя почти столетие, повторить сборы и воссоздать великую Вавиловскую коллекцию заново, шаг за шагом пройдя по маршрутам ученого? Ответ на этот вопрос дала серия экспедиций "по стопам Н.И. Вавилова" генетика Николая Петровича Гончарова.

Можно ли сегодня, спустя почти столетие, повторить сборы и воссоздать великую Вавиловскую коллекцию заново, шаг за шагом пройдя по маршрутам ученого? Ответ на этот вопрос дала серия экспедиций "по стопам Н.И. Вавилова" генетика Николая Петровича Гончарова.

"Было интересно и очень важно пройти по следам его экспедиций. И был получен важный результат: пройдя по следам Вавилова, второй раз собрать то, что собрал он, оказалось невозможно. Даже если с тех пор в некоторых из этих мест, например Эфиопия, Таджикский Памир, мало что изменилось в сельскохозяйственном производстве, а главное, не изменились культуры и технологии возделывания, то за 80 лет материал претерпел естественные изменения — за счет пересевов, естественного отбора, эволюции и изменения климата. Поэтому коллекция Вавилова в этом плане является уникальной", — рассказал академик.

Как спасала коллекция

Сегодня на трех этажах и в подвальных помещениях Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР, Санкт-Петербург) и в Кубанском генетическом банке семян в Краснодарском крае хранится самая крупная в Европе коллекция генетических ресурсов растений. В настоящее время это не самый большой генбанк в мире, но он по-настоящему уникален. В нем представлены образцы дикорастущих сородичей культурных растений, стародавние и местные сорта, собранные Вавиловым и его сотрудниками в 1920–1930-х годах, которые не сохранились больше нигде в мире. Для человечества они бесценный источник генов возделываемых растений и исходный материал для селекции — надежная основа получения новых сортов с заданными свойствами.

"Селекция — самая фундаментальная наука, потому что нет ничего фундаментальнее в жизни человека, чем три раза в день поесть. Нет и не будет ничего важнее", — уверен академик Гончаров.

Испокон веков селекция — это возможность создания сортов и гибридов сельскохозяйственных растений с нужными человеку свойствами. Ученые получают сорта, которые не боятся холодов и изменения длины светового дня, засухи и переувлажнения, устойчивые к вредителям и болезням, при этом стабильно дающие богатый урожай. А Вавиловская коллекция становится практически неиссякаемым источником генов растений для решения почти любых сельскохозяйственных задач.

"Селекция — это тоже мода. В определенное время материал заселектировали, а потом появились другие задачи, другие идеи, и нужно вернуться назад и начать селекцию заново (на Западе даже термин появился "доместикация de novo"). Можно сделать это и по-другому, взять материалы из коллекции ВИР, скрестить его с современными сортами и получить культуру с необходимыми признаками".

В России и особенно в Сибири всегда остро стояла проблема скороспелости, и такие сорта есть, и селекционеры получают новые. А активно развивающиеся современные молекулярно-генетические методы позволяют существенно ускорить этот процесс.

Кроме того, селекционеры активно занимаются "осеверением" — адаптацией "южных" сортов к более суровому климату. "У нас есть сорта, но мы не знаем, какие с глобальным и локальным изменением климата придут вредители — грибы и насекомые. Но, что бы ни случилось, гены устойчивости, скорее всего, будут найдены в коллекции".

Генетическая коллекция — открытый генетический банк, его материалы могут использовать ученые всего мира, и они не раз спасали от голода и эпифитотий (распространение инфекционной болезни растений на значительные территории) целые страны.

Генетическая коллекция — открытый генетический банк, его материалы могут использовать ученые всего мира, и они не раз спасали от голода и эпифитотий (распространение инфекционной болезни растений на значительные территории) целые страны.

Академик Гончаров рассказал, что в конце 1990-х годов в Уганде возникла жесточайшая эпифитотия грибкового заболевания пшеницы — стеблевой ржавчины, которая уничтожила все посевы. "Вся пшеница погибла, но в ВИР нашли образцы, устойчивые к этому заболеванию. На всякий случай в России идет селекция на стеблевую ржавчину, и, если, не дай бог, придет эпифитотия, мы сможем противопоставить ей устойчивые к этой расе гриба сорта", — рассказал Николай Гончаров.

А когда в 1960-х годах на приэкваториальные страны и Индию распространилась "зеленая революция", вызванная острой нехваткой продовольствия и сопутствовавшим ей голодом миллионов людей, в эти страны завезли пшеницу из Международного центра CIMMYT (Мексика) — созданные в нем сорта, не чувствительные к длине светового дня, короткостебельные, хорошо отзывающиеся на удобрения.

"Тогда электричество было дешевое, можно было производить много удобрений и получать хороший урожай. Сейчас ситуация изменилась, удобрений стало мало, и нужно вернуться к исходным местным сортам, в которых много генов устойчивости к патогенам и вредителям, пластичности, адаптивности, способным давать стабильный урожай без применения значительных объемов минеральных удобрений. Эти гены можно вводить в современные сорта и получать более устойчивые и экологичные сорта пшеницы".

В 1980-х годах ученые из Эфиопии обратились в ВИР, и им была передана вся коллекция, собранная Вавиловым в конце 1920-х годов в этой стране. "Ни Эфиопия, ни Италия, ни Испания свой стародавний материал в 1920–1930-е годы не собрали, а мы их материал собрали и сохранили. Теперь они могут взять материал ВИР, сравнить и посмотреть, какие гены они потеряли, а потеряли они очень много", — рассказывает академик.

Как спасали коллекцию

Во время Великой Отечественной войны коллекцию из пригородов Ленинграда и попавших в оккупацию вировских опытных станций не успели эвакуировать, и за ней началась настоящая охота.

"У немцев были созданы специальные зондеркоманды, занимавшиеся биопиратством, которые по вавиловским станциям собирали коллекционный материал. Когда они заняли город Пушкин, там рос материал пшеницы — они нашли сотрудников, заставили их восстановить полевые журналы, по журналам собрали и вывезли коллекцию в Германию", — рассказывает Николай Петрович.

Будущий знаменитый селекционер картофеля Абрам Яковлевич Камераз во время службы в ополчении в Павловске, в пригороде Ленинграда, копал картошку практически на передовой, сохранив тем самым коллекцию диких видов картофеля, а профессор Вадим Степанович Лехнович сохранил ее зимой в голодном и холодном блокадном городе и в дальнейшем коллекцию пересаживал, так как в отличие от злаков картофель не может долго храниться, его нужно репродуцировать (пересаживать) каждый год.

В списке погибших от голода в блокадном Ленинграде тридцать имен сотрудников ВИР. Эти люди умирали от голода в паре шагов от десятков килограммов зерна, но к коллекции не притронулись. "Так, героическими усилиями сотрудников ВИР, которые защищали коллекцию и от мародеров, и от крыс, она была спасена".

Теории Вавилова — путеводная звезда "охотников за растениями"

Николай Петрович Гончаров родился в семье ученых. Его родители — селекционеры, и мальчик с детства был вовлечен в эту науку, так что вопрос о выборе профессии перед ним не стоял — он стал генетиком. Окончил аспирантуру в ВИР, где и стал изучать наследие Николая Вавилова.

"Я всю жизнь занимался сравнительной генетикой пшениц и их сородичей. В какой-то момент появилась возможность узнать, что стало с их биоразнообразием почти через 100 лет, то есть со времен Вавилова, пройдя по следам его экспедиций. Сделать это было несложно: в отличие от американцев, итальянцев, испанцев, англичан, которые собирали отселектированный материал, Вавилов ездил по центрам древних цивилизаций — центрам происхождения (доместикации) растений. У него была путеводная звезда — его гипотезы", — вспоминает Гончаров.

Академик рассказывает, что главной идеей Вавилова было не только сохранение биоразнообразия, но и помощь Родине в момент кардинальной реконструкции ее сельского хозяйства и производственных отношений. В стране начиналась коллективизация, поменялась система ведения сельского хозяйства; сорта, которые использовали небольшие помещичьи хозяйства и крестьянские общины, не подходили для посевов на больших площадях с применением промышленных технологий их возделывания.

Материал, который привозил Вавилов и его сотрудники, напрямую высеивался на опытных полях Советского Союза (ВИР имел опытные станции во всех основных сельскохозяйственных районах РСФСР и во всех союзных республиках). Таким образом, его экспедиции позволили на короткое время закрыть потребность страны в сортах для больших площадей. Положительный вклад внесли созданные до революции селекционные отделы во всех сельскохозяйственных опытных учреждениях страны.

"У него идея была не только собрать и сохранить. В первую очередь он хотел напрямую интродуцировать (вселить растения в местность, где они раньше не существовали — прим. ТАСС) новые для страны культуры и использовать их в сельском хозяйстве. У него была конкретная цель: собираем все, Советской власти все пригодится. И он собирал действительно все, что было доступно. Поэтому, если появляются какие-то болезни, новые патогены, в ВИР находятся образцы, к ним устойчивые. Собрано биоразнообразия из большей части мира — много местного стародавнего материала, того, что в других мировых генбанках, как правило, отсутствует".

Академик Гончаров совершил за 10 лет ряд экспедиций по маршрутам Вавилова — Эфиопия, Израиль, Горный Бадахшан (Таджикистан), Армения, Азербайджан, Грузия и др.

Академик Гончаров совершил за 10 лет ряд экспедиций по маршрутам Вавилова — Эфиопия, Израиль, Горный Бадахшан (Таджикистан), Армения, Азербайджан, Грузия и др.

Конечно, за 100 лет изменились не только культуры растений, но и возможности ученых и экспедиционный быт. "В Эфиопии мы 5 тыс. км по следам Вавилова проехали на машине за 1,5 месяца, а ему понадобилось больше года: Вавилов ехал на мулах и лошадях, мы на машине, он жил в палатке, мы — в гостиницах. У нас была возможность обратиться за медицинской помощью, у него такой возможности не было. Перед абиссинской (эфиопской) экспедицией ему в Пастеровском институте поставили все возможные на тот момент прививки, остальное — как повезет. В одной из экспедиций он заболел малярией, болезнь тяжелая — в то время неизлечимая, и она периодически к нему возвращалась", — рассказывает Гончаров. Единственным лекарством от малярии в то время была кора хинного дерева, которое растет в тропических странах. Вавилов его привез и организовал интродукцию в советских субтропиках на черноморском побережье.

Маршруты экспедиций Вавилова были известны, часть из них была опубликована, сохранились карты с проложенными им собственноручно маршрутами. "В нашей эфиопской экспедиции принимал участие заведующий отделом пшеницы ВИР, он нанес на карте точки его сборов, мы, используя GPS-навигатор, уже ехали по точкам, зная примерно то место, где он собирал свой материал за 80 лет до нас".

В этих местах мало что изменилось: в столице появилось несколько высотных домов, машины частично сменили лошадей и мулов. "Те же деревни, те же поля, та же эфиопская фиолетовозерная пшеница".

В течение 10 лет Николай Гончаров расшифровывал экспедиционный дневник Вавилова.

"Это, вероятно, единственный сохранившийся, потому что при аресте многие его материалы были изъяты, а потом при наступлении немцев на Москву уничтожены. К нам перед экспедицией дневник попал в виде фотокопии, никто не знает, сохранился ли оригинал. Вавилов писал его при свете коптилки, сидя на осле, буковки прыгали, слова не дописывал, почерк оставляет желать лучшего. Что-то он пытался зарисовать — орудия, погодные условия. Например, в очередной записи в "Абиссинском дневнике" Вавилов зарисовал около Гара-Мулета и подписал: "Поле полбяное". Мы приехали по его крокам (наскоро сделанным наброскам — прим. ТАСС), и, действительно, там тот же вид пшеницы растет", — рассказывает Гончаров.

Академик рассказал, что в одной из экспедиций Вавилова на Памир при переправе через речку по оврингу — бревенчатому настилу, закрепленному в скалах, в реку упала вьючная лошадь Николая Ивановича, которая перевозила и дневники, и материалы. С тех пор Вавилов стал упаковывать собранные образцы в двух экземплярах и хранить в разных местах.

"С такой же ситуацией современные экспедиции столкнулись и в других странах — и в Таджикском Памире, и в Израиле. В тех же местах растут те же сорта пшеницы, и они до сих пор остаются центрами биоразнообразия. Отчасти это связано с тем, что центры происхождения культур часто находятся в труднодоступных местах — в высокогорьях или, как в Израиле, в неудобьях, окруженные колючими кустарниками. Даже дикие кабаны ходят там по тропинкам, потому что им шкуру жалко, то есть там никто не нарушал биоразнообразие, оно так и будет там существовать", — говорит Гончаров.

При этом Николай Вавилов был не первым, кто начал собирать вировскую коллекцию. В декабре этого года созданному в Санкт-Петербурге Отделу прикладной ботаники (нынешнему Всероссийскому институту генетических ресурсов растений) исполняется 135 лет со дня организации. Но именно он, Николай Вавилов, сделал коллекцию бесценной.

"Как всегда в науке, все мы стоим на чьих-то плечах и все являемся продолжателями дел кого-то, — говорит Гончаров. — Академик Вавилов уникален своим подвижничеством, своими организационными способностями. Он смог организовать великолепный институт из небольшого Отдела прикладной ботаники и селекции Министерства земледелия и создать всемирно известный генетический банк".

Елена Сычева

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии