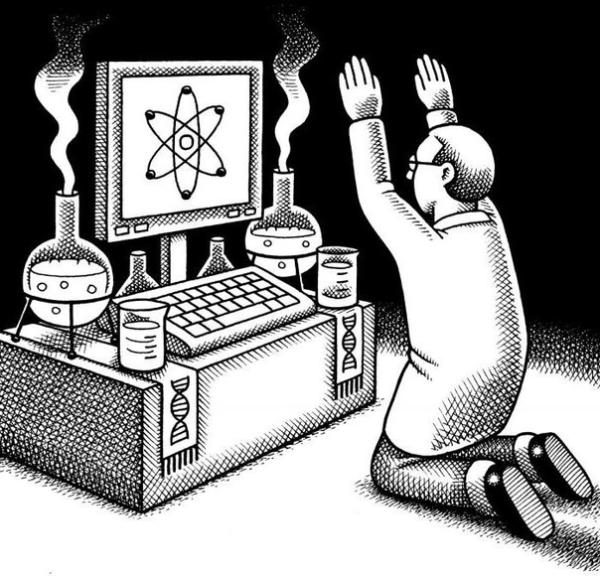

Сциентизм провозглашает научное знание — особенно естественнонаучное — высшей ценностью и основой для понимания мира. На первый взгляд, он кажется разумной позицией. Наука дала нам технологии, медицину и ясные методы познания. Но здесь кроется парадокс: превращая науку в догму, сциентисты незаметно повторяют ошибки тех, кого критикуют — религиозных фанатиков или идеологических упёртых догматиков.

Главная проблема сциентизма — подмена научного метода слепой верой в «последнюю истину». Настоящая наука строится на сомнении: даже самые устоявшиеся теории (вроде ньютоновской механики) со временем уточняются или опровергаются (как это сделала квантовая физика). Но для сциентиста современный научный консенсус — не рабочий инструмент, а священный текст. Критикуешь климатические модели? Ты «отрицатель науки». Сомневаешься в эффективности некоторых медицинских протоколов? Ты «антинаучный конспиролог».

При этом сциентисты часто игнорируют гуманитарные и социальные науки — психологию, социологию, философию — объявляя их «ненастоящими». Хотя именно эти дисциплины изучают сложность человеческого поведения, культурные контексты и этические рамки, без которых даже самые продвинутые технологии (например, ИИ или генная инженерия) превращаются в опасные инструменты.

Объективных критериев научности не существует. Есть лишь правила, которые в данный момент устанавливает научное сообщество — а это всегда субъективно. Более того, опирался на ошибочные идеи и это имело довольно ощутимые последствия как для развития науки и общества в целом.

Характерный пример – Клавдий Птолемей, античный ученый, живший в Александрии, одном из главных научных центров того времени, и автор книги «Альмагеста» – сборника астрономических знаний Греции и Ближнего Востока. Начиная с III века нашей эры, на протяжении тысячелетия эта книга считалась самым значимым астрономическим трудом и определяла научный консенсус в этой области наук.

А консенсус этот опирался на геоцентрическую модель мироздания, в которой наша Земля выступала центром Вселенной. Сегодня сторонников этой точки зрения заслуженно поднимут на смех, а в Средневековье современники считали маргиналом Коперника, критиковавшего эту концепцию.

Во что же это вылилось для науки и человечества. Во-первых, затормозилось развитие астрономии, а ведь еще во времена Птолемея другие ученые успешно рассчитывали диаметр Земли и расстояние до Луны. Но далее все исследования, которые давали данные отличные от геоцентризма (а это и было развитие астрономии) объявлялись антинаучной ересью.

Досталось и прикладной сфере: в модели Птолемея эпициклы небесных тел были круглыми, а не эллипсами (как установил позже Кеплер) и это здорово мешало развитию точной навигации. И так продолжалось более тысячи лет. Но это был не единственный научный консенсус, продержавшийся многие столетия, несмотря на свой недостоверный фундамент.

В ту же античную эпоху жил и работал Клавдий Гален (ок. 130-200 гг. н.э) – выдающийся философ и врач, который внёс огромный вклад в науку о человеческом организме. Его труды буквально цементировали представления о человеческом теле на века, иначе говоря, мы снова имеем дело с научным консенсусом, но уже в области анатомии и медицины.

Вот только в Древнем Риме вскрытие человеческих тел было под строгим запретом, поэтому учёный изучал анатомию не на людях, а на обезьянах, свиньях и других животных. И отсюда в его труды вкралось немало ошибок, причем очень дорогих по своим последствиям. Например, Гален был уверен, что кровь образуется в печени, попадает в сердце, а затем бесследно исчезает, расходуясь организмом. Именно на этом «открытии» позже строились практики кровопускания – средневековые врачи уверяли, что лишняя кровь вызывает болезни. О негативных последствиях этой практики позже написано немало, а скольких пациентов она прикончила, можно только догадываться.

И это была не единственная неточность, когда уже в эпоху Возрождения вскрытие тел умерших людей стало позволительным, Андреас Везалия, основатель научной анатомии нашел у Галена более двухсот ошибок, доказав, например, что кровь не испаряется, а циркулирует по замкнутой системе. Но это сейчас кажется очевидным, а тогда Везалий подвергался жестокой критике и даже угрозам, за то, что покусился на авторитет Галена и научный консенсус средневековой анатомии, основанный на трудах античного ученого.

Не стоит думать, что подобные примеры свойственны только Средневековью. Советский агроном и селекционер Трофим Лысенко в 1930-е годы выдвинул ряд смелых идей по увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. В их числе – метод яровизации (проращивание семян перед посевом при низких положительных температурах, что якобы сделает растения устойчивыми к холоду и повысить урожайность) и другие меры внешнего воздействия, которые должны были заставить растения «унаследовать» положительные свойства.

А главное, Лысенко объявил «гены» - выдумкой, а генетику – буржуазной лженаукой. И это стало основой для консенсуса в официальной советской биологии на два десятилетия. Последствия очевидны: десятки выдающихся ученых были отлучены от профессии, а кто-то даже репрессирован и трагически погиб (Николай Иванович Вавилов и ряд других выдающихся исследователей).

И когда, наконец, генетики вышли из подполья, им потребовались десятилетия, чтобы начать догонять ушедших за это время далеко вперед зарубежных коллег. Но что самое обидное, когда это почти удалось, случился распад СССР, повлекший за собой массовую «утечку мозгов» и закрытие научных институтов, что снова отбросило отечественную генетику назад. А ведь мы говорим о науке, которая сегодня считается одним из главных драйверов научно-технического прогресса.

И снова было бы ошибкой считать, что такие истории возможны лишь в авторитарном или тоталитарном обществе. Новейшая история западного демократического и рыночного общества тоже знает примеры ошибочного научного консенсуса, имевшего самые серьезные последствия.

К числу ведущих мировых диетологов ХХ века можно смело отнести Анселя Киза., автора «липидной гипотезы», согласно которой употребление жиров ведёт к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ключевым трудом Киза стало знаменитое «Исследование семи стран», опубликованное в 1978 году. В теории всё выглядело великолепно: жители семи разных стран с разными пищевыми привычками, чьи данные якобы доказали, что жиры вызывают болезни сердца. Казалось бы, вот оно – железное подтверждение гипотезы. Вот только в исследование задействовали жителей двадцати двух стран, а потом Киз просто выкинул из выборки те, где его теория не подтверждалась.

И тем не менее, его выводы долгое время не оспаривались всерьез и в глазах как обывателей, так и диетологов (да и многих врачей) были тем самым научным консенсусом. В том числе потому, что их взяли на вооружение ряд продовольственных корпораций, увидев в теории Киза отличную возможность повысить продажи продуктов с высоким содержанием углеводов, как «здоровую замену» «вредоносным жирам».

И спустя всего несколько лет такой пропагандистской кампании, продукты с пометкой «обезжиренный» стали восприниматься людьми как полезные даже на подсознательном уровне. А еще с 1975 по 2016 год уровень ожирения в мире вырос в три раза, и количество больных диабетом увеличилось с 100 миллионов до 460 миллионов человек. Значительный вклад в эти цифры внес тот самый консенсус диетологов и производителей сладостей, опирающийся на «научную базу» работ Киза.

Проблему неправильного консенсуса человечество взяло с собой и в нынешний век. Сегодня «еретиками» могут объявить исследователей, оспаривающих гендерную теорию, эффективность вакцин или антропогенное изменение климата, даже если их аргументы методичны. Потому что «научность» определяют не алгоритмы, а люди – со своими интересами, страхами и идеологиями.

Сциентизм – это не про науку, а про власть. Он заменяет критическое мышление ритуалом цитирования авторитетов и выдаёт текущее состояние знаний за абсолютную истину. Учёные, которые пытаются исследовать эту тему вне пределов такого консенсуса, сознательно маргинализируются и цензурируются так называемым «научным сообществом», а результаты их исследований, которые не укладываются в текущую (сейчас - леволиберальную) идеологическую парадигму, объявляются антинаучными, даже если они проведены по всем, действующим на тот момент, критериям научности.

Однако настоящий учёный (как и думающий человек) должен помнить: любая теория — временна, а догматизм — главный враг познания. Как говорил Фейнман: «Наука — это культ сомнения». И если ваш «сциентизм» не допускает сомнений — это уже не наука, а вера.

Сергей Исаев

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии