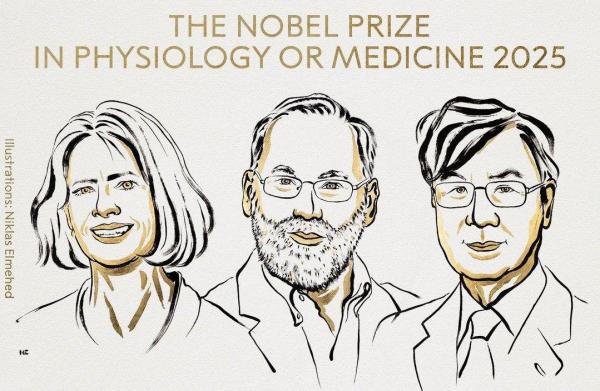

Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 2025 году присудили Мэри Брунков (Институт системной биологии, США), Фрэду Рамсделлу (Институт иммунотерапии рака Паркера, США) и Шимону Сакагучи (Университет Осаки, Япония) «за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы». Что это за система и почему это открытие важно, рассказал старший научный сотрудник лаборатории фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» кандидат биологических наук Роман Сергеевич Фадеев.

— Периферическая иммунная толерантность — это вторая по времени, но не по важности, ветвь иммунологической толерантности после толерантности в костном мозге и тимусе, так называемой центральной толерантности. Как следует из названия, она развивается в периферических тканях и лимфоидных органах, а это практически все ткани и органы нашего организма, и служит критически важным механизмом для контроля реагирующих на собственные антигены организма T- и B-лимфоцитов (клеток иммунной системы), которые избежали отбора в тимусе и костном мозге. Именно там происходит удаление «неправильных» лимфоцитов уже в момент их появления или обучения, но некоторые всё же остаются. Поскольку центральная толерантность эффективна только на 60—70 %, значительная часть низкоаффинных (слабореагирующих) аутореактивных T-лимфоцитов попадает в кровь, где они должны контролироваться механизмами периферической толерантности для того, чтобы не развилось аутоиммунное заболевание.

Ключевыми механизмами периферической толерантности считаются несколько: T-клеточная анергия — состояние, когда Т-лимфоциты могут в течение длительного времени никак не реагировать на активирующие их сигналы; периферическая делеция — процесс, при котором аутореактивные T-лимфоциты подвергаются апоптозу (регулируемой клеточной гибели); иммунологическое игнорирование — эволюционно консервативный механизм, когда собственные антигены присутствуют в малом количестве или изолированы анатомическими барьерами, как, например, в головном мозге и в глазу. В свою очередь, главными в периферической толерантности являются Т-регуляторные лимфоциты и миелоидные дендритные клетки. Т-регуляторные лимфоциты развиваются из хелперных T-лимфоцитов в периферических тканях и активируются специальными регуляторными молекулами: интерлейкином-2 и трансформирующим фактором роста бета. Такие клетки особенно важны для толерантности к собственной микробиоте кишечника и пищевым антигенам. Миелоидные дендритные клетки выполняют три главные функции: показывают антигены лимфоцитам без правильной костимуляции, включают дифференцировку Т-регуляторных лимфоцитов и активируют апоптоз аутореактивных T-лимфоцитов.

Нарушения периферической иммунной толерантности лежат в основе развития таких аутоиммунных заболеваний, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, диабет 1-го типа и IPEX-синдром, связанный с мутациямигена Foxp3. Понимание механизмов периферической толерантности имеет огромное значение для формирования толерантности к трансплантатам, что может существенно улучшить качество жизни пациентов после соответствующей операции. Также эти знания важны для онкоиммунологии: опухоли могут использовать механизмы периферической толерантности для избегания иммунного надзора, и повышенное количество Т-регуляторных лимфоцитов в месте опухоли часто коррелирует с неблагоприятным прогнозом.

Понимание этих механизмов не только расширяет наши знания о функционировании иммунной системы, но и открывает новые возможности для разработки терапевтических подходов к лечению аутоиммунных заболеваний, иммунотерапии аллергии и повышения качества трансплантации органов.

В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что лауреаты выявили регуляторные Т-клетки, предотвращающие атаку иммунных клеток на собственный организм. Сакагучи обнаружил неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний. Позднее Брунков и Рамсделл выявили у определенной линии мышей мутацию в гене Foxp3 и показали, что мутации в человеческом аналоге этого гена вызывают IPEX-синдром (тяжелое аутоиммунное заболевание). Через два года выяснилось, что ген Foxp3 управляет развитием регуляторных Т-клеток, открытых ранее, а они, в свою очередь, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность иммунной системы к собственным тканям.

Подготовила Юлия Позднякова

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии