В Институте цитологии и генетики СО РАН создают уникальные методы редактирования митохондриальной ДНК, которые в будущем могут помочь пациентам с тяжёлыми наследственными заболеваниями. Подробности – в очередном материале нашего цикла, посвященного десятилетию образования ФИЦ ИЦИГ СО РАН.

Клеточные технологии сегодня называют одним из главных двигателей современной биомедицины. В перспективе, они позволят не только изучать работу клетки, но и вмешиваться в её процессы, исправлять ошибки генома, моделировать заболевания и подбирать эффективные методы терапии. Благодаря этому человечество получит принципиально новые возможности в борьбе с болезнями, которые ещё недавно считались неизлечимыми.

Одним из научных центров, где ведут такие исследования, в нашей стране является Институт цитологии и генетики СО РАН. Здесь работает сектор клеточных технологий, возглавляемый к.б.н. Константином Орищенко. Его команда занимается исследованием и созданием методов редактирования митохондриальной ДНК – области, где пока сделаны лишь первые шаги, но именно они могут в будущем подарить надежду тысячам пациентов по всему миру.

«Сегодня развитие биологии строится на клетке и понимании тех процессов, которые в ней происходят на молекулярном уровне. Клеточные технологии охватывают всё, что связано с клеткой: от базового изучения, до вмешательства в её механизмы. Наш сектор работает в этой области и разрабатывает собственные методы в области клеточных технологий. Одно из направлений – создание инструментов для редактирования митохондриальной ДНК», – рассказал Константин Орищенко.

Митохондрии: маленькие органеллы с огромным значением

В каждой клетке человека есть митохондрии – органеллы, отвечающие за производство энергии в форме молекул АТФ. За редким исключением, без них невозможна жизнь ни одной клетки. В отличие от большинства клеточных органелл, митохондрии имеют собственную ДНК. Она очень небольшая по размеру и кодирует ограниченное число белков и РНК, но эти молекулы критически важны для правильной работы цепи переноса электронов.

Если в митохондриальной ДНК происходят мутации, нарушается синтез и работа белков, что может приводить к развитию тяжёлых заболеваний. Хотя такие болезни встречаются редко, они практически неизлечимы и часто приводят к инвалидности или смерти в раннем возрасте. В первую очередь страдают мышцы, нервная система, органы чувств: зрение и слух.

«Обычно речь идёт о сложных синдромах, которые затрагивают сразу несколько систем организма. Именно поэтому поиск методов борьбы с митохондриальными мутациями так важен», – объяснил ученый.

Команда исследователей ИЦиГ и Новосибирского государственного университета разрабатывает разные подходы к борьбе с заболеваниями, вызванными мутациями митохондриальной ДНК.

Первый основан на том, что в каждой клетке в митохондриях присутствуют тысячи копий таких молекул. Заболевание проявляется только тогда, когда доля мутантной формы превышает определённый порог, например, 60–70 %. Если разрушить именно мутантные копии, а нормальные оставить, то они восстановят баланс.

«Мы учим систему геномного редактирования CRISPR-Cas9 распознавать дефектные копии митохондриальной ДНК и специфично вносить в них разрыв. Повреждённая ДНК деградирует, а молекулы дикого типа восстанавливают общее количество мтДНК. Таким образом можно снизить уровень мутаций и облегчить состояние пациента», – пояснил Орищенко.

Второй подход ещё более точечный – это исправление конкретного нуклеотида. Если мутация заменила, например, гуанин на аденин или тимин на цитозин, технология позволяет вернуть исходный вариант без разрушения всей молекулы. Такие методы разработаны для ядерной ДНК, и сегодня учёные ИЦиГ адаптируют их для митохондрий.

От клетки к клинике

В перспективе возможны разные сценарии применения. Один из них – вмешательство на стадии яйцеклетки, поскольку митохондриальная ДНК передаётся только по материнской линии. В таком случае можно предотвратить передачу мутации ребёнку. Другой вариант – доставка редактирующих систем прямо в ткани взрослого организма с помощью вирусных векторов.

Пока исследования ведутся только на клеточных культурах. Но важно понимать, что путь от лаборатории до клиники всегда долгий и непростой. Даже крупные фармацевтические компании тратят годы и десятилетия на то, чтобы довести новую технологию до пациента. Однако первые результаты уже показывают, что разработанный в ИЦиГ подход жизнеспособен.

«Мы находимся на стадии разработки конкретной системы в клеточных культурах. Она работает, но эффективность пока не такая высокая, как требуется. Наша задача – улучшить её, довести до уровня, при котором технология сможет стать основой медицинских решений», – подчеркнул Константин Евгеньевич.

Значимость подобных исследований выходит далеко за рамки одной лаборатории. Клеточные технологии в целом открывают возможности для разработки новых лекарств, тестирования их безопасности, персонализированной медицины и моделирования заболеваний. Благодаря ним можно создавать клеточные модели наследственных патологий, изучать работу белков и сигнальных путей, искать мишени для терапии.

Значимость подобных исследований выходит далеко за рамки одной лаборатории. Клеточные технологии в целом открывают возможности для разработки новых лекарств, тестирования их безопасности, персонализированной медицины и моделирования заболеваний. Благодаря ним можно создавать клеточные модели наследственных патологий, изучать работу белков и сигнальных путей, искать мишени для терапии.

Выход на медицинские технологии крайне сложен, но именно клеточные модели дают нам возможность на ранних этапах понять, работает ли идея и куда двигаться дальше.

Совместные проекты

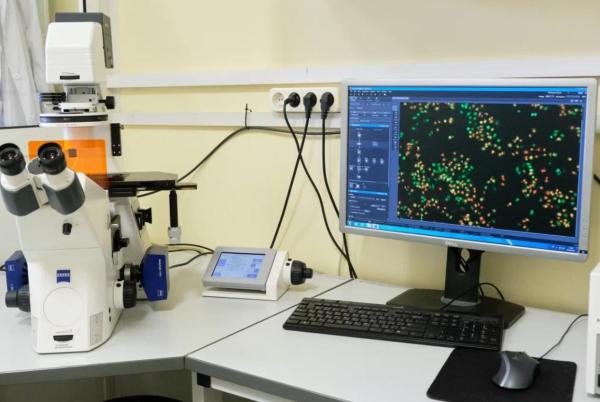

Сектор клеточных технологий ИЦиГ работает не только над собственными проектами, но и как Центр коллективного пользования. Это значит, что его уникальное оборудование и компетенции сотрудников могут быть задействованы в проектах других научных групп. Не каждая лаборатория может позволить себе дорогостоящее оборудование для длительной прижизненной визуализации и анализа клеток, оценки параметров клеточных популяций или поддержания сложных культур. Благодаря ЦКП исследователи получают доступ к передовой инфраструктуре, а институт становится точкой притяжения для исследовательских групп из других научных организаций страны.

«К нам приходят со своими проектами, и мы предоставляем возможности для их реализации – будь то культивирование клеток, прижизненная визуализация и анализ или работа со специфическими методами клеточной биологии», – отметил Орищенко.

Один из примеров такого сотрудничества – совместная работа с лабораторией Ольги Посух, изучающей мутации, связанные с потерей слуха у различных этнических групп Сибири. Генетики показали, что определённые мутации действительно связаны с нарушением слуха, но как именно они влияют на работу клетки, оставалось неясно.

«Мы пытаемся выяснить молекулярные механизмы. То есть что именно происходит на уровне белка в клетке: нарушается ли транспорт белка к мембране, меняется ли его стабильность, скорость созревания или функциональная активность каналов, которые формируются этим белком. Это сложная работа, особенно потому, что речь идёт о мембранных белках, исследовать их крайне трудно», – пояснил учёный.

Подобных совместных проектов у сектора несколько. Они показывают, насколько востребованы клеточные технологии – не только для фундаментальной науки, но и для решения прикладных задач, связанных со здоровьем человека.

Исследования митохондриальной ДНК и других направлений клеточных технологий – это долгий путь, который займёт ещё годы. Но именно такие разработки становятся основой медицины будущего. Они позволяют мечтать о том, что тяжёлые наследственные заболевания перестанут быть приговором.

«Конечно, путь от клеточной культуры до клиники очень длинный. Но каждая маленькая победа в лаборатории – это шаг к тому, чтобы когда-то эти технологии помогли реальным людям», – резюмировал Константин Орищенко.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии