Новосибирск внес немалый вклад в развитие космонавтики. Здесь по заказу Сергея Королева создавали новые материалы для советских космических ракет и спутников, разрабатывали катализаторы для производства ракетного топлива, выращивали полупроводниковые структуры для солнечных батарей, питающих оборудование на орбите и выполняли много других важных для космонавтики исследовательских проектов. Эта работа продолжается и по сей день - накануне Дня космонавтики в представительстве ТАСС в Новосибирске рассказали о современных разработках ученых Сибири для космической отрасли.

«Новосибирский государственный технический университет достаточно давно занимается проектами в этой области. Наверное, самое проработанное направление у нас – это силовая электроника, в частности, энергопреобразующая аппаратура для космических аппаратов», – рассказал проректор по научной работе и инновациям НГТУ Артур Отто.

Разработки университета позволили в несколько раз снизить массогабаритные характеристики этого оборудования, что для космической техники имеет критическое значение.

Уже в этом году, в рамках программы «Приоритет 2030» в НГТУ была создана новая лаборатория перспективных космических разработок, внутри которой объединятся разные группы исследователей, занимающихся разработками в области космического приборостроения на базе университета. Это позволит им вести более скоординированную работу и решать более комплексные задачи.

В числе таких задач – создание универсальной масштабируемой платформы космического аппарата, которая позволит уже в ближайшее время нарастить темпы выпуска спутников различного назначения. «Это отвечает требованиям современного уровня развития космонавтики, когда для выполнения поставленных задач необходимо обеспечить запуск сотен и даже тысяч спутников в течении года или нескольких месяцев. И построение таких универсальных платформ является одним из наиболее перспективных направлений дальнейшего развития в производстве космических аппаратов», - отметил Артур Отто.

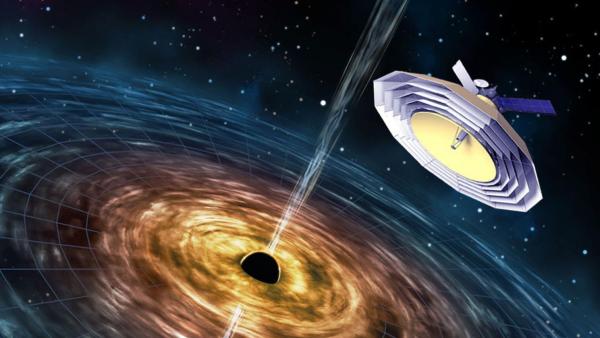

Крупнейшим проектом космической тематики, в котором, наряду с десятками других научных организаций и промышленных предприятий, участвует Конструкторско-Технологический институт научного приборостроения (КТИ НП) СО РАН – это космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн «Миллиметрон». В режиме связи с Землёй она будет работать как крупнейший виртуальный радиотелескоп, способный исследовать структуру ядер галактик, чёрных дыр, пульсаров, изучать реликтовое излучение, искать самые ранние следы формирования Вселенной, белые дыры и кротовые норы. Что интересно, аналогов миссии «Миллиметрон» не планируется ни в одной стране мира в ближайшие полтора десятилетия. Впрочем, запуска российской обсерватории не стоит ждать ранее 2034-35 гг.

«Ядром установки является криогенный телескоп диаметром в 10 метров, который представляет собой адаптивное зеркало из 96 элементов, каждый из которых может настраиваться по отдельности. Понятно, что это очень сложная техническая система и наш институт в настоящее время делает систему измерений и контроля формы этого зеркала на борту спутника, чтобы телескоп работал в максимально приближенном к идеальному состоянии», - поделился с собравшимися директор КТИ НП СО РАН Пётр Завьялов.

В настоящее время создан наземный макет этой системы, а также стендовый комплекс для испытания его работы. После их завершения, что должно случиться в течение этого года, система будет готова к монтажу уже бортового варианта такой системы непосредственно на «Миллиметроне».

Петр Завьялов также отметил, что такие большие проекты в области научного приборостроения, помимо решения собственно исследовательских задач, помогают совершать определенный технологический скачок, поскольку в процессе реализации ставят нестандартные и сложные задачи. И в ходе их решения, разработчики часто создают новые технологии, которые потом становятся востребованными в самых разных областях.

Активно развивается космическая тематика и в Новосибирском государственном университете, причем, как в плане исследований, так и в подготовке новых кадров для российской аэрокосмической отрасли.

«Основной объем работ по этой тематике делается в нашем подразделении и связан он с приборостроением», – подчеркнул заведующий отделом аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев.

Отдел был создан почти полвека назад и основная его специализация – автоматизация космических экспериментов. Сегодня его сотрудники готовы предложить отрасли широкую линейку датчиков, с помощью которых можно решать самые разные, в том числе, довольно сложные, научные задачи в космосе. В том числе – проводить в космосе различные научные эксперименты без участия людей. Всего за эти годы было поставлено около ста приборов, часть из них уже успешно отработала свои задачи, часть все еще функционирует в составе российской спутниковой группировки.

Эту работу в НГУ стараются тесно сочетать с образовательной деятельностью, преждае всего в рамках курса космического специального приборостроения на Физическом факультете.

«В современной космонавтике очень востребована мультидисциплинарность и широкая база знаний специалиста, которыми давно известны выпускники НГУ. Причем у нас уже является давней традицией тот самый проектный подход, который сегодня становится стандартов в высшем образовании. Студент приходит, под кураторством сотрудника отдела решает конкретную задачу, потом результат отправляется на орбиту и одновременно становится частью его дипломной работы», - пояснил Виталий Прокофьев.

Но чтобы не ограничиваться только приборной деятельностью, примерно десять лет назад в вузе открыли новое направление – конструирование малых космических аппаратов. Так, в сотрудничестве с «Роскосмосом» университет начал строить свои спутники, привлекая к этой работе не только студентов физфака, но и учащихся Передовой инженерной школы НГУ.

Сергей Исаев

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии