Исследователи из Института химической кинетики и горения им В. В. Воеводского СО РАН определили механизм фотолиза (трансформация химического соединения под действием света) антибиотика ципрофлоксацина в водных растворах. Это поможет лучше понимать процессы, протекающие с лекарственными соединениями в природных водах и на очистных сооружениях под действием света. Кроме того, можно будет синтезировать лекарственные препараты с улучшенной стабильностью к УФ-облучению и сниженным риском развития побочных эффектов, связанных с фотосенсибилизацией — повышенной чувствительностью организма к свету. Статья опубликована в международном журнале Chemosphere.

Ципрофлоксацин применяют для лечения заболеваний инфекционно-воспалительного типа, например заболеваний верхних дыхательных путей или инфекций брюшной полости. Несмотря на свою эффективность, препарат может обладать побочными эффектами, связанными с тем, как он ведет себя под воздействием света, — с фотохимической активностью. Поэтому ученым важно выяснить, как соединение трансформируется под действием излучения в окружающей среде и не образуются ли в итоге более токсичные вещества.

«Если антибиотик попадает в окружающую среду, то бактерии, которые там живут, могут к нему привыкнуть, из-за чего падает терапевтический эффект лекарства. Например, антибиотики фторхинолонового ряда, к которым относится ципрофлоксацин, существуют уже в четвертом поколении. Обычно для того, чтобы понизить резистентность бактерий, такие лекарства модифицируют с помощью добавления атомов фтора в структуру молекулы антибиотика. Однако такая модификация часто приводит к тому, что под воздействием солнечного ультрафиолета появляется побочный фототоксический эффект, по симптомам схожий с солнечным ожогом. Человек, который принимает такой антибиотик, потом не может спокойно выйти на солнце», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории фотохимии ИХКГ СО РАН кандидат химических наук Иван Павлович Поздняков.

Фторхиналоны относятся к одним из самых фототоксичных типов лекарственных препаратов. Даже если человек уже закончил их принимать, некоторое время, вплоть до месяца, могут проявляться побочные эффекты, связанные с фотосенсибилизацией. Не для всех препаратов есть нефототоксичные аналоги, но благодаря проводимым исследованиям есть надежда, что такое воздействие можно будет существенно уменьшить.

Фотохимия и фототоксичность фторхиналонов связана с наличием атома фтора в молекуле лекарственного соединения. Когда молекула антибиотика поглощает свет, происходит практически мгновенный разрыв связи углерод — фтор и образуются активные короткоживущие (существуют лишь нано- и микросекунды) частицы (интермедиаты). Они первые кандидаты для проявления фототоксического эффекта, поскольку активные частицы легко вступают в реакцию с компонентами клеток кожи, что может приводить к разнообразным повреждениям. Другие возможные «преступники» — образующиеся продукты фотохимических превращений фторхинолонов, которые могут значительно отличаться по токсичности и реакционной способности от исходных соединений.

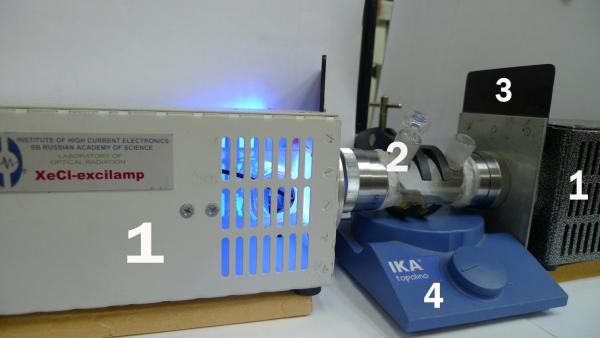

Для изучения реального процесса фотолиза ципрофлоксацина сибирские ученые использовали целый комплекс физико-химических методов. Прежде всего, применялись специальные источники стационарного облучения — это разработанные в Институте сильноточной электроники СО РАН (Томск) эксилампы высокой мощности. Они позволяют проводить фотохимические эксперименты за часы и даже минуты. Облученные образцы далее анализировались в ЦКП Международного томографического центра СО РАН методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии высокого разрешения. Эти методы помогли точно определить структуру продуктов фотолиза, что позволило построить корректный механизм световой трансформации соединения.

«Вначале мы исследуем существующую научную литературу, изучаем, что было уже известно по поводу этого вещества до нас, и перепроверяем данные. Проблема в этом случае заключается в том, что у специалистов в двадцатом веке не было таких хороших и чувствительных приборов, как сейчас. Например, при анализе масс-спектрометрических данных существовало несколько вариантов того, какая структура соответствует определяемой массе, из-за этого механизм фотолиза мог быть установлен неверно. С помощью масс-спектрометрии высокого разрешения мы узнаем массу продуктов с точностью до четвертого знака после запятой. При этом нам изначально известна структура исходного соединения, так что мы смотрим, что оно должно было потерять или присоединить к себе, чтобы получилась именно эта масса для продукта», — прокомментировала научный сотрудник лаборатории фотохимии ИХКГ СО РАН Юлия Евгеньевна Тютерева.

Чтобы разобраться, какие процессы протекают сразу после поглощения кванта света молекулой ципрофлоксацина, была задействована уникальная для России установка наносекундного лазерного импульсного фотолиза, созданная в лаборатории фотохимии ИХКГ СО РАН. Суть применяемого метода состоит в облучении образца очень коротким (несколько наносекунд) лазерным импульсом, который генерирует в изучаемой системе короткоживущие частицы. Их появление приводит к изменению оптических свойств образца в микро- и миллисекундном временном масштабе.

«Мы собираем набор кинетических кривых (то есть зависимость изменения оптического поглощения от времени, прошедшего после импульса лазера), представляющих то, как система меняется с течением времени для целого ряда длин волн регистрации. Когда мы “разрезаем” эти результаты в некий момент времени, получаются отдельные временные спектры, то есть зафиксированное состояние системы после ее возбуждения. Это означает, что можно наблюдать за изменениями на каждой стадии фотохимической реакции. Мы видим по трансформации оптических спектров, как образуются активные промежуточные частицы, как и с чем они дальше взаимодействуют — гибнут или переходят в другие интермедиаты и конечные продукты. Промежуточные частицы могут быть ключевыми для понимания общего механизма фотолиза», — пояснила Юлия Тютерева.

У ципрофлоксацина есть несколько форм: катионная, анионная и цвиттер-ионная, относительное содержание которых регулируется кислотностью (рН) водного раствора. Каждая из них по-разному фотоактивна и по-своему реагирует на облучение. Например, катионная и анионные формы достаточно стабильны при облучении, а цвиттер-ионная, которая доминирует в растворе при физиологических значениях рН, более активная — она лучше вступает в фотохимические реакции и активнее разрушается. Исследователи полностью изучили механизмы фотодеградации ципрофлоксацина: от поглощения кванта света до итоговых продуктов распада.

«Дальше мы планируем исследовать, как структура химических соединений влияет на фототоксический эффект, то есть на то, как эти соединения реагируют на свет и какие вызывают токсические реакции в клетках или организмах. Мы сосредоточимся на наборе из четырех различных антибиотиков фторхинолонового ряда. Все они имеют схожую химическую структуру, но различаются по заместителям — это могут быть разные группы атомов или молекул, которые присоединены к основной структуре молекулы. Мы хотим исследовать, как эти заместители могут влиять на различные аспекты соединения, такие как его стабильность, способность поглощать свет, взаимодействовать с клеточными структурами и, следовательно, на его фототоксический эффект», — подытожила Юлия Тютерева.

Ирина Баранова

Изображения предоставлены исследователями

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии