Бытует мнение, что математика и филология – вещи абсолютно разные. Однако в реальности все обстоит совершенно по-другому. О том, как совместить эти, казалось бы, несовместимые области, нам рассказала Мария Кирилловна Тимофеева, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института математики СО РАН.

– Мария Кирилловна, расскажите, пожалуйста, почему Вас привлекла математическая лингвистика как область научных исследований?

На мой выбор повлияли и обстоятельства, и собственные интересы. Так получилось, когда я училась в старших классах, в школе проводили спецкурс по математической лингвистике, что в какой-то степени и определило дальнейшее развитие событий. Я узнала о существовании отделения матлингвистики в нашем университете и поступила туда. Наш набор оказался последним на тот момент.

– По каким причинам отделение матлингвистики было закрыто?

В то время происходили некоторые политические события. Они коснулись тех, кто работал на отделении. Потом эти люди вынуждены были уехать, и отделение попросту некому стало вести.

– Во многом благодаря Вашим усилиям отделение возродилось. Почему Вы решили, что необходимо восстановить обучение?

По моему мнению, разделение дисциплин – это очень искусственная вещь. Интересы каждого человека не укладываются в жесткие границы. Когда-то, не столь давно по историческим меркам, такого дробления не было. И я думаю, что оно со временем сойдет на нет благодаря современным тенденциям к модульности обучения, индивидуальным траекториям. Для процесса познания разделение больше вредно, чем полезно. Почему, например, язык нужно изучать только лингвистическими средствами? Почему нельзя использовать математику, философию, психологию? Это все определенные ограничения.

– Как Вы считаете, филологам не хватает разнообразия дисциплин?

Есть люди, которые не вписываются в рамки, их научные интересы несколько шире, чем просто лингвистика. И, на мой взгляд, образование должно быть адаптировано и для них тоже.

– Действующая в университете система спецкурсов не устраняет эти лакуны?

Система спецкурсов при всех своих плюсах не дает профессиональных знаний в малознакомой области. Это, действительно, некоторое расширение, но недостаточное. Как, например, можно на спецкурсах лингвисту изучить математику? Практически невозможно.

– Различаются ли образовательные программы сейчас и в период Вашего обучения?

Могу отметить, что раньше на отделении было больше математики. А в целом и сами студенты теперь несколько иные, поскольку тогда было меньше развлечений, не было столь многообразных видов деятельности, возможности путешествовать. Поэтому, конечно, мы больше концентрировались на учебе. Сейчас обстоятельства изменились.

– Мария Кирилловна, расскажите, пожалуйста, о своей исследовательской работе. Вас интересуют больше фундаментальные проблемы или предпочтение отдается прикладным задачам?

Я занимаюсь и фундаментальными исследованиями, и прикладными. В данный момент меня интересуют фундаментальные вопросы языков человеческой коммуникации. Причем языков самых разных, не только естественных, но и искусственных, математических. Лингвистика развивалась долгие столетия с ориентацией на определенные задачи, в основном, педагогические. Соответственно, вся система лингвистики как науки приспосабливалась к этим задачам. Сейчас появилось очень много нового: коммуникация с компьютером, поиск информации и т.д. Теории, ориентированной на эти задачи, как таковой нет, лишь отдельные фрагменты, зато существует большое количество нерешенных лингвистических проблем. Возьмем хотя бы уточнение терминов: лингвистические представления о тех или иных понятиях достаточно размыты, и если мы хотим использовать математику, писать какие-то компьютерные программы, имитирующие человеческую языковую деятельность, то все нужно определить более точно. Нужно построить математическую модель того или иного лингвистического явления.

В силу своего характера я не могу заниматься чистой теорией, поэтому параллельно провожу и прикладные исследования. В этом направлении были самые разные задачи.

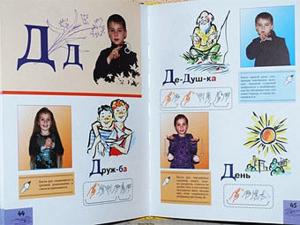

Сейчас, например, я участвую в очень интересном проекте НГТУ, связанном с автоматическим переводом на русский жестовый язык. Жестовый язык крайне интересен по своему устройству. В большей степени меня интересуют семантика и прагматика. Это малоизученные уровни языка, но, с другой стороны, именно поэтому данные области являются особенно привлекательными для исследований.

Дело в том, что семантика и прагматика и для звучащих языков изучены в меньшей степени, чем грамматика. Очень многие аспекты еще нуждаются в формальных уточнениях, математических моделях. А жестовый язык весьма своеобразен, поскольку реализуется в пространстве.

– Жестовый язык – полноценный язык в лингвистическом отношении?

– Жестовый язык – полноценный язык в лингвистическом отношении?

Жестовый язык – абсолютно нормальный язык, т.е. в нем есть знаки, определенный синтаксис, специфическая семантика, хотя, действительно, количество языковых единиц довольно ограничено.

– Скажите, пожалуйста, зависит ли выбор синтаксических средств от того, каким языком человек владеет?

Существует несколько сотен жестовых языков, и, безусловно, все они разные. Следует также отметить, что их родство не совпадает с привычным нам родством языков. Русский жестовый язык родственен французскому и отчасти американскому, в то время как последний не родственен британскому. Здесь все зависит от того, кто кого учил в историческом плане.

– Могут ли представители разных жестовых языков не понять друг друга при коммуникации?

Конечно, людям, владеющим любым языком жестов, гораздо проще договориться, чем нам. Но все же это разные системы. В таких языках много иконических знаков, поэтому многие убеждены в существовании одного единственного жестового языка. А на самом деле иконические знаки могут образовываться по-разному, и не всегда жест сразу понятен.

Жестовые языки начали изучать недавно, приблизительно с 60-х годов. Ранее считали такую коммуникацию некоторой пантомимой, но никак не полноценным языком. Затем американские исследователи показали, что это языки, где есть знаки, своего рода фонемы, аналоги слов, синтаксис, как и в звучащих языках.

– В Ваших исследованиях больше математики или лингвистики?

Соотношение дисциплин варьируется в зависимости от поставленных задач. Первые 10 лет я создавала программу, которая реконструировала грамматические закономерности по тексту, о котором ничего неизвестно. Нужно было анализировать комбинаторные закономерности, сочетаемость, частоты, и попытаться реконструировать, из каких единиц этот текст состоит. Своего рода дешифровочные модели.

Потом я перешла в отдел логики, т.е. начала использовать логические методы для создания различных моделей языка. Сейчас я пытаюсь построить формальную модель определённых аспектов семантики и прагматики.

– Мария Кирилловна, как Вы считаете, чего не хватает современным филологам?

О филологии в целом я не берусь судить, но студенты на отделении фундаментальной и прикладной лингвистики, я надеюсь, будут иметь определенную широту взглядов на язык. Хотелось бы, чтобы они не были привязаны к какой-то одной концепции, потому что каждая концепция ориентирована на конкретные задачи. Но самое главное, студентам необходимо понимать, зачем они делают ту или иную работу.

Маргарита Артёменко

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии